●有機農業は,化学合成資材を排除して安全な農産物を作るためだけか

今日では有機農業への理解が進んできた反面,なお誤解も散見される。その最たるものは,有機農業は化学合成資材を排除して安全な農産物を作ることを唯一の目的とする農業と誤解しているケースである。例えば,化学肥料を溶解した培養液を用いて閉鎖系の植物工場において無農薬で行なう水耕栽培は,安全な野菜を生産する方法として以前から注目されている。この方式で無機化学肥料の代わりに有機質肥料を用いて,化学合成資材を排除したとしても,土壌を用いていないので,有機農業として認められていない。

農林水産省消費・安全局表示・規格課の作成した「有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A」には,「水耕栽培,ロックウール栽培,ポット栽培で栽培した農産物は規格の適用の対象となりますか。」との設問がある。これに対する回答は,「有機農産物の日本農林規格は,土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させることを生産の原則として定められていることから,水耕栽培及びロックウール栽培の農産物は規格に適合しません。したがって,有機JASマークを付すことはできませんし,指定農林物資に該当するため有機の表示もできません。ただし,ポット栽培には,認定を受けた自らのほ場において土作りが行なわれた土壌を活用し,その認定を受けたほ場で栽培するのであれば適用の対象となります。」となっている。

野菜茶業研究所の篠原信らが,通常の養液栽培が化学肥料を溶解させた水溶液を循環させて作物を栽培するのに対して,有機質肥料を溶解させた水溶液に有機物を分解する有機栄養微生物と硝化細菌を事前に接種して,有機物のアンモニア化成と硝酸化成の進行を確保しておけば,化学肥料を用いずに養液栽培できることを実証した(環境保全型農業レポート「No. 157 有機質肥料による養液栽培」)。

通常の水耕栽培では,微生物を極力排除しているため,外部から病原菌が飛び込んでくると病害虫が爆発的に蔓延して甚大な被害が生ずる。これに対して,有機質肥料を用いた水耕栽培では,根に様々な微生物が定着して,外部から飛び込んでくる病原菌を拮抗的に排除してくれる。

しかしこの方式は,土壌での作物栽培ではないので,有機農業としては認められない。

●2つの国際機関による有機農業の定義

では,有機農業はどのように定義されているのか。2つの国際機関による定義をみてみよう。

(1)コーデックス委員会

1つは,コーデックス委員会*のガイドライン(Codex Alimentarius Commission. Guidelines for the Production, Processing, Labelling and Marketing Of Organically Produced Foods (CAC/GL 32-1999) を翻訳)によるものである。定義に関係する部分を抜粋すると,次のようになる。

*コーデックス委員会:FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)の合同委員会で,国際的な食品基準,ガイドライン,優良行為規範などを策定する国際機関。

※有機農業は一連の環境にやさしい方法の一つである。有機生産システムは,社会的,生態的および経済的に持続可能な最適農業システムを達成することを目指した,特定の明確な生産基準に基づくものである。

※「有機」とは表示用語で,有機生産基準にしたがって生産され,正規に設立された認証ないし検査機関によって認証された生産物を表す。

※有機農業は合成した肥料や農薬の使用を避けつつ,外部からの投入資材の使用を最小にすることを基本としている。有機農法といえども,一般的な環境汚染のために,生産物が残留物を全く含んでいないとの保証はない。・・・有機農業の第一の目標は,土壌の生命体,植物,家畜および人間が相互に依存しあっているコミュニティの健全性と生産力を最適にすることである。

※有機農業は,生物多様性,生物学的循環や土壌生物活性を含む農業生態系の健全性を促進かつ向上させる全体論的な生産管理システムである。有機農業では,地域の条件には地域に適応したシステムが必要であることを考慮しつつ,農場外の投入物よりも,トータル的な管理方法の使用を強調する。システム内の機能を達成させるために,可能な限り,合成資材を使用せずに,栽培的,生物的および機械的な方法を使用して,有機農業を達成する。有機生産システムは下記の達成を意図している。

(a) システム全体の生物多様性を高める

(b) 土壌の生物活性を増強する

(c) 土壌の肥沃度を長期的に維持する

(d) 農地へ養分を還元させるために,植物および家畜起源の廃棄物をリサイクルし,非再生可能資源の使用を最小にする

(e) ローカルに組織化された農業システム内の再生可能資源に依存する

(f) 土壌,水,大気の健全な使用を助長するとともに,農業行為によって生ずるこれらへの全ての形態の汚染を最小にする

(g) 全ての段階において生産物の有機としての完全性や重要な品質を維持するために,慎重な加工方法を重視しながら,農業生産物を加工・流通する

(h) 転換期間を経て既往の農場に有機農業を確立するが,転換期間の長さは農地の履歴,生産する作物や家畜のタイプのような場固有の要因によって定める

(2)IFOAM

もう1つは,IFOAM(国際有機農業運動連盟:ドイツのボンに本部を置く,有機農業者の国際的な民間組織)のもので,有機農業を次のように定義している(IFOAMホームページの有機農業の定義を翻訳)。

「有機農業は,土壌,生態系および人々の健康を支える生産システムである。有機農業は,悪影響のある投入物の使用でなく,生態系の諸過程,生物多様性や地域の条件に適応した循環過程に依存している。有機農業は,伝統と革新や科学を結びつけて,共有の環境を向上させ,関わりを有する全ての生命体の質と互いの関係を増進させるものである。」

●有機農業の理念

上記の2つの定義の背景には,第2次大戦後に先進国で急速に進行した,化学肥料や化学農薬などの化学合成資材を多用した農業の集約化によって,食と環境の安全性が脅かされたことがある。例えば,化学肥料窒素の多用によって収量が飛躍的に向上した反面,作物に吸収されなかった余剰窒素が水系に流亡して,飲料水の硝酸性窒素濃度上昇による乳幼児のメトヘモグロビン血症の発生や野菜中の硝酸性窒素濃度の上昇,水系の富栄養化によるアオコや赤潮の発生,それにともなう水生生物の死滅,悪臭の発生などが深刻化した。また,化学合成農薬の多用によって,有害生物による収穫ロスが激減して収量が飛躍的に向上した反面,残留農薬レベルの高い農産物の流通,農薬散布中の中毒事故,飛散した農薬による環境中の生物の減少などが深刻化した。

こうした背景から人々の健康の維持や安全な食品に対するニーズが高まると同時に,環境の保全についてもニーズが高まった。このため,人々の健康,環境の保全,安全な食品の生産,農業者の再生産可能な所得の確保などを同時に達成することが有機農業の目的に位置づけられている。

そして,化学合成資材を排除するだけでなく,遺伝子組換え生物や下水汚泥の農業利用も排除している。それゆえ,有機農業は古い伝統農業への回帰を目指すものと誤解されているケースも多い。しかし,有機農業は農業機械の使用は是認しており,畜力と人力だけで生産性の低かった伝統農業への回帰を目指しているのではない。

地域に存在する生物資源の循環利用(物質循環)を根底に置きつつ,地域に生息する生物が共同して営んでいる農業生態系機能を活用して,地域の条件に適合した作物栽培と作物や野草を利用した家畜飼養を行なうのが,有機農業の方法といえる。そして,有機物農業の方法は伝統的農法を踏襲するだけでだけでなく,伝統的農法を科学的研究によって解析したり,新しい技術を開発したりして,単収,品質,安全性,省力化,環境生物との共存,環境負荷の軽減などの向上を図ることを目指している。

●世界および国内の有機農業は物質循環からほど遠い

(1)典型的な物質循環に根ざした農業とは?

典型的な物質循環に根ざした農業について,どのようなイメージが抱かれるのであろうか。100%の食料自給率を達成している国や地域が,収穫残渣,家畜ふん尿,農産物の食品加工残渣,調理屑などを可能な限り堆肥などとして作物生産に再利用する。それでも不足する養分を,化学肥料に加えて,微生物による空中窒素固定,森林の落ち葉や野草地の刈草などから作った堆肥,海などの水系の小魚の乾燥粉末や海草から作った堆肥などで補完して,作物生産とそれを利用した家畜生産を行なうといったものであろう。

江戸時代の日本は化学肥料を使えなかったが,その代わりに都市の人糞尿,林の落ち葉や野草地の刈草を利用して,循環型農業の1つの典型を形成していた。しかし,「有機農産物の日本農林規格」では,人糞を養分源として使用することは許されていない(「有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A」(問15-17))。それゆえ,JASに基づいた有機農業を行なうことは江戸時代よりも難しい。なお,メタン発酵した人糞の消化液は利用できるようになったが,耐熱性病害虫の防除を確保するための温度条件について何らの規制をしていないため,問題が多い(環境保全型農業レポート.「No.201 有機農産物の日本農林規格が改正〜し尿のメタン発酵消化液の使用も承認」)。

(2)世界的に有機食品の需給はアンバランス

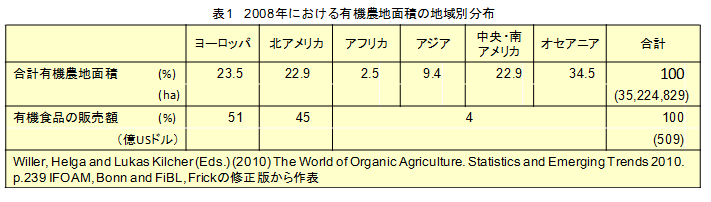

環境保全型農業レポート「No.172 世界の有機農業の現状(2)」に示したように,世界の有機食品(飲料を含む)の販売額は,USドルで2008年に509億ドル(2008年の年間平均為替レートによる1ドル104.23円での換算額で5兆3000億円)であった。509億ドルのうち,北アメリカが45%,ヨーロッパが51%で,北アメリカとヨーロッパで96%を占め,その他がわずかに4%を占めただけであった。他方,2008年における世界の有機農地面積の総計は約3500万haで,北アメリカとヨーロッパはその46%を占めるだけで,その他の地域が54%を占めていた(表1)。これは,北アメリカとヨーロッパが自国内で不足している有機食品を,特に中央・南アメリカとオセアニアなどから大量に輸入していることを示している。

また,日本の有機食品の需給は圧倒的に輸入に依存している。2008年度において,有機農産物では,外国で格付けされた有機農産物を日本に輸入された有機農産物の近似値とすると,国内と外国で格付された有機農産物の総量に占める国内で格付された有機農産物量は,わずかに2.7%にすぎない(環境保全型農業レポート「No.172 世界の有機農業の現状(2)」)。

このように日本は慣行農産物以上に,有機農産物の自給率は低く,圧倒的に輸入に依存している。

(3)外国産有機農産物よりも地元産慣行農産物を購入

既に,環境保全型農業レポート「No.148 アメリカの有機食品の生産・販売・消費における最近の課題」で紹介したが,アメリカでは有機農産物や有機食品の自給率が低く,輸入品も確保しにくい状況が続いている。2007年4月に開催された有機農業に関する連邦議会の公聴会で,国内産の有機農産物や有機加工食品用原料の不足が有機食品の販売を制約していることが問題になった。

そうした状況下で,民間組織が「自然食品」店で買い物をしている全米の消費者に調査を行ない,「貴方があるレシピ用の決められた食材を買うときに,地元産の食材と地元産でない有機の食材とを選ぶことができ,両者の価格と品質に差がないとしたら,どちらを選ぶか」と質問した。その結果,回答者の35%が地元産,22%が有機を選択し,41%が両者を同様に選択すると回答した。他の調査でも,消費者の好みとして有機食品と地元産食品を同様に選び,地元産により高いプレミアムを支払う意志が示されている。

こうした事実を踏まえ,小売チェーンには,地元産農産物の販売強化を開始しているものが増えてきているという。大部分の消費者は,地元産は自分のコミュニティから100マイル(160 km)以内で生産されたものと考えていた。このように地元産と有機農産物とがほぼ同等の評価をえているという結果の背景には,アメリカの消費者も農産物の品質や安全性については輸入品よりも自国産を信頼していることがあろう。

●有機農業には環境へのやさしさの点で大きな幅が存在する

(1)有機農業の環境便益(環境改善効果)

コーデックス委員会のガイドラインは,「有機農業は一連の環境にやさしい方法の一つ」であるとしているが,有機農業はどのような点で環境にやさしいのだろうか。FAO(国連食糧農業機関)は有機農業の環境便益として次を指摘している。

(i) 土壌の改善

有機農業では,輪作,間作(ある作物の栽培期間中にその畝間に他の作物を栽培すること),カバークロップ(作物を作らない期間に土壌侵食や雑草繁茂の抑制を目的に作付けされる植物),堆肥施用,ミニマムティレージ(簡易耕起)などによって土壌管理を行なうが,これらによって土壌生物が増え,土壌構造が発達し,土壌の養分量レベルが高まり,土壌の養分や水の保持能力が高まって,土壌肥沃度が高まるとともに,土壌侵食が抑制される。

(ii) 地下水水質の改善

化学肥料や化学合成農薬を多用した集約農業地帯では,地下水の硝酸や農薬による汚染が深刻なケースが多い。有機農業に転換すると,これらの化学合成資材の使用は禁止され,有機質資材を使用し,栽培作物を多様化し,土壌構造の発達によって透水性も改善される,土壌の養分保持能力も高まる。このため,適切な有機農業では地下水汚染が減少する。

(iii) 気候変動の抑制

有機農業では化石燃料を原料にした化学合成資材を使用しない点で,気候変動の抑制に貢献している。これに加え,有機農業ではミニマムティレージ,作物残渣,堆肥,カバークロップ,輪作などによって,土壌への有機態炭素の還元量を増やし,そのかなりの部分を難分解性土壌有機物として蓄積することによっても貢献している。

(iv) 生物多様性の向上

生物多様性には遺伝子,種および生態系の3つのレベルでの多様性が区別されており,有機農業では下記を重視している。

遺伝子レベルでは,病害虫抵抗性や気候ストレス耐性の点で優れた伝統的な在来種の作物や家畜の多様な品種を使用して,遺伝子の多様性を保全することを重視している。

種レベルでは,様々な作物や家畜の種・品種を組み合わせて,養分循環を活発化させた農業生産を行なうように努めている。

生態系レベルでは,有機圃場の内部や周辺に自然ないし半自然区域を維持し,そこでは化学合成資材が使用されないために,野生生物の生息地が創出される。慣行農業では利用度の低いカバークロップや地力増進作物としての作物種を栽培することによって,農業生物多様性の減少を抑制し,遺伝子プールの強化を図ることに貢献している。有機農業は化学合成農薬が使ないことに加え,多様な作物が連続的に圃場に存在することよって,絶えず餌や隠れ家を提供し,花粉媒介昆虫,捕食生物,希少野生動植物などの多様性を向上させている。

(v) 遺伝子組換え生物利用による遺伝子拡散の未然防止

遺伝子組換え生物は,自然界では生じにくい生物種間での遺伝子導入を,バイオテクノロジーを用いて起こさせて作られているが,導入遺伝子が花粉飛散などによって遺伝子組換え生物から近縁野生種に自然に導入されるリスクが指摘されている。有機農業は遺伝子組換え生物の利用を禁止して,こうしたリスクを未然に防止している。

(vi) 生態系サービスの提供

有機農業によって慣行農業よりも強化されて提供される生態系サービスとして,土壌の生成作用,土壌の安定化,廃棄物のリサイクリング,炭素の土壌蓄積,養分循環,捕食作用,授粉,生息地の提供などがある。

(2)環境にやさしくない2つのケース

こうした有機農業の環境便益は,どの有機農業でも必ず生じているわけではない。環境便益以上に環境に悪影響を与えているケースもある。では環境にやさしくない有機農業は有機農業といえるのか。次の2つのケースについてこの問題を考えてみたい。

(a) ケース1:無農薬によって野生昆虫や鳥類などの生物多様性が高まった一方で,堆肥,有機質肥料や作物残渣などを多量に投入したために,農場直下の地下水の硝酸性窒素濃度が環境基準や水道法の水質基準の10 mg N/Lを超えるケース。

(b) ケース2:野外とつながった露地栽培では,圃場の栽培環境の改善が周辺環境にも及んで,野外の野生生物,土壌や水も改善させるが,閉鎖系の施設栽培では,土壌を用いているから有機農業ではあっても,施設内の栽培環境の改善が周辺環境の改善にはほとんど影響を与えていないケース。

(3)ケース1:深刻な環境負荷をかけているケース

有機農業が深刻な環境負荷をかけているケースが存在しうるといってもすぐには理解してもらえないかもしれない。しかし,化学肥料の使用は認められない代わりに,有機質資材の施用量には日本では上限が設定されていない。このため,耐肥性の高い野菜などでは,養分が大過剰に施用されているケースが存在する。そうした場合には,多量の硝酸が地下水汚染を起こしている可能性が存在する。

(A)野菜栽培ハウスでの事例

例えば,水田転換畑で野菜(コマツナ,キュウリ,トマト)をハウス栽培した農家を実態調査した結果(堀兼明・福永亜矢子・浦嶋泰文・須賀有子・池田順一 (2002) 有機栽培農家圃場の土壌の実態.近畿中国四国農業研究センター研究報告.1: 77-94)からも,うかがうことができる(環境保全型農業レポート.2004年9月22日号.「集約的な有機栽培土壌における養分過剰蓄積の実態」参照)。

調査した農家は,養分を発酵牛糞,ボカシ肥,発酵鶏糞によって,全窒素量で年間2,300 kg/ha施用した。全窒素のうち,肥効率を用いて無機化学肥料と同じ肥料効果をもった窒素量(化学肥料相当量)は1,278 kg/haと計算された。そして,栽培した野菜が吸収した窒素量は年間378 kg/haと推定された。したがって,吸収量の3.4倍もの化学肥料窒素を施用したのと同じ過剰施肥を行なっていたことになる。このため,野菜栽培の診断基準を超える無機態窒素,可給態リン酸や交換性カリが集積している圃場も現実に存在した。

この実態調査では圃場から地下水に流亡している硝酸性窒素量は測定されていないが,これだけの多肥を毎年くり返していれば,環境基準を容易に超える量になっていよう。

(B)デンマークでの露地普通畑での事例

ヨーロッパでは,養分の過剰施用が多い野菜栽培と比べると,穀類,マメ類,イモ類などの普通作物の露地栽培では,コムギを除くと,過度の養分投入が行なわれることが少なく,圃場からの硝酸の溶脱量が深刻なレベルに達している例は少ない。これまでの欧米における慣行栽培と有機栽培による普通作物畑からの硝酸性窒素量の溶脱を比較した研究を概観すると,慣行栽培に比べて有機栽培で硝酸性窒素の溶脱量が少ない事例と多い事例の双方が混在していて,2つの栽培方法で有意な差が認められないことが指摘されている(Stockdale, E.A. et al (2001) Agronomic and environmental implications of organic farming systems. Advances in Agronomy. 70: 261-327)。

しかし,普通作物の輪作でも,輪作する作物の種類や間作物の有無などによって,溶脱する硝酸量が異なることが観察されている (Askegaard, M., Olesen, J.E., Rasmussen, I.A., and Kristensen, K. Agriculture (2011) Ecosystems and Environment 142: 149 -160)。デンマークの3か所で普通作物の4年輪作を3回連続,計12年間にわたって行なった。栽培された作物は,春播きオオムギ,春播きコムギ,冬播きコムギ,マメ類(インゲン,エンドウ,ルーピン),ジャガイモ,間作作物(単播/混播牧草,冬播きライムギなど)で,その組合せを年によって変えて輪作した。その結果,圃場からの硝酸の年間溶脱量は土壌タイプ(粗粒砂土>壌質砂土>砂壌土)と,間作作物の有無によって大きく異なった。

このとき間作作物は,収穫する作物の畦間に事前に播種して,幼植物として生育したところで普通作物だけを収穫し,間作作物は残してそのまま生長を継続すさせる。間作作物の存在が硝酸の流亡を抑制したが,それは秋に普通作物を収穫して土壌を裸地状態にしておくと,秋から翌春までに土壌中の無機態窒素が作物や雑草に回収されずに溶脱されてしまうからであった。このため,年間の硝酸性窒素の溶脱量は,秋に収穫後裸地にした場合は平均55 kg N/ha であったが,収穫後雑草で被覆した場合は平均30 kg N/ha,収穫後間作作物で被覆した場合は平均20 kg N/haであった。このため,過度の養分量を投入していない普通作物畑でも,土壌タイプや作付体系次第で,硝酸の溶脱量が大幅に異なりうることが示された。

(C)EUにおける有機農業での家畜ふん尿施用量上限

なお,家畜ふん尿の施用によって硝酸の溶脱量が特に顕著に増えることはなかったのは,有機農業における家畜ふん尿の施用量の上限がEUでは有機農業実施規則(Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labeling and control)で規定されていることによる。有機農業実施規則の第3条で,硝酸指令(環境保全型農業レポート.「No.110 イギリス(イングランド)が自国の硝酸指令を強化」参照)を踏まえて,有機農業では硝酸脆弱地帯でなくても,堆肥,スラリーなどを含む家畜ふん尿の施用量はha当たり年間170 kg窒素を超えてはならないと規定されている。この家畜ふん尿は,有機飼料で飼養された家畜のものである。デンマークでは,家畜生産を行なっていない有機耕種農家は,外部から慣行飼料で飼養された家畜のふん尿を2015年までは年間70 kg N/haまで施用することが許されている(Stockdale, E.A. et al, 2001)。このため,上記の研究で施用された家畜ふん尿は70 kg N/haまでであり,家畜ふん尿施用が圃場からの硝酸の溶脱量には影響を及ぼさなかったのである。

(4)ケース2:周辺環境と隔絶された施設栽培

EUの「有機農産物の生産と表示に関する規則」(Council Regulation (EC) No 834/2007)は,有機農業で重要とみなしている点として,特に

(a) 土壌の健全性と肥沃度の維持

(b) 農場内や地域内での物質循環の活用と,農場外部からの投入物使用量の最少化

(c) 周辺環境との調和

を強調している。

こうした原則を踏まえつつ,化学合成資材などを使用しない「実施規則」(Council Regulation (EC) No 889/2008 )に適合するならば,温室などの施設内での作物生産が認められている(ただし,「実施規則」の第4条で水耕栽培は禁止されている)。

そして,施設内での作物栽培は,露地と同様には行なえない。例えば,EUでは露地畑での有機栽培では輪作が必須だが,施設では,例えば,トマト,トウガラシ,ナスはいずれもナスカであり,キュウリ,メロン,ズッキーニはいずれもウリ科であり,異なる科の作物を輪作することが難しい。

EUや加盟国レベルではあまり具体的な基準を定めていないが,イギリスの有機農業団体の1つの「ソイル・アソシエーション」は,2012年に改訂した基準(Soil Association: organic standards, farming and growing. Revision April 2012 )で,プラスチックトンネルやガラス室のような施設園芸では,土壌と作物の健全性を形成・維持でき,禁止資材の日常的使用に頼らずに有害生物を防除でき,マメ科作物,緑肥,堆肥などの有機質資材を適切に使用して購入資材への依存を最少にできることを証明できるならば,異なる科の作物の輪作を行なわなくても良いとしている。

しかし,施設内で化学合成農薬を施用せず,天敵などを増やし,土壌に有機質資材を施用して,施設内の土壌や生物多様性を向上させても,その効果が外部の周辺環境に及ぶことはない。その上,もしも多量の施肥を続けて土壌に集積した過剰養分を潅水や湛水によって洗い流すことをしたとしたら,地下水汚染を起こすことになろう。施設栽培では周辺環境の質を向上できないが,周辺環境の質を損なわないことが必要である。

●「有機養液土耕」は有機か?

(1)養液土耕栽培

通常の養液土耕栽培は,施設内の土壌に植えた作物に無機態肥料の水溶液を灌水と同時に肥料として施肥して行なうのに対して,有機質の液肥を灌水同時施肥して行なう養液土耕栽培を「有機養液土耕」と呼んでいる(中野明正 (2007) 有機養液土耕栽培.農業技術大系.野菜編 第12巻 共通技術・先端技術 養液土耕栽培の基本と応用.p.74-2〜74-13.農文協)。

この方法は,コーンスティープリカー(トウモロコシからデンプンを抽出した廃液)や家畜ふん尿のメタン消化液を水で希釈した液を,数リットルの土壌培地に植えた作物に点滴灌漑して,栽培するものである。

前出の篠原信らによる有機質肥料による養液栽培(環境保全型農業レポート「No. 157 有機質肥料による養液栽培」)では,土壌を使用しない水耕栽培のため,当初,水耕液に有機物分解微生物が少なく,有機態窒素の無機化が遅く,かつ硝化細菌が存在しないため,アンモニウムがいつまでも残存して,野菜にアンモニア中毒が生じてしまう。このため,水耕液に土壌などを少量接種して有機栄養微生物や硝化細菌を事前に増えやしておくことが不可欠であった。これに対して,養液土耕では土壌に当初から有機栄養微生物や硝化細菌が生息しているため,微生物接種の手間が不要である。

(2)「有機養液土耕」を有機とすることへの疑問

養液土耕は土壌を培地として用いているから,「有機養液土耕」と称しているのであろうが,有機農業では土壌の健全性と肥沃度の維持を重視している。この点からすると,養液土耕はどうであろうか。中野は培地の土壌は毎回蒸気消毒すると記しており,土壌の病害虫抑制作用などを強化する努力を行なっていない。家畜ふん堆肥とコーンスティープリカーを併用したケースの試験も行なっているが,この家畜ふん堆肥は単に有機質肥料として使用しただけで,事前に施用して土壌肥沃度を高めてそれを活用する試験を行なっているわけではない。

養液土耕は施設内で行なわれるので,周辺環境の質を向上させることはなく,地下水水質汚染を起こさないことが最低要求される。通常の慣行施肥に比べれば,施肥総量を減らせるので,慣行栽培よりは,汚染する程度が低いであろうが,点滴灌漑した後,余剰になった水と養分は培地の底から垂れ流しになっていれば,地下水保全の努力が足りないことになる。

コーンスティープリカーの原料になるトウモロコシは,現在ではコストの点から遺伝子組換えトウモロコシと考えられる。上述したように,他に入手が難しい場合には,当分の間,組換えDNA技術を用いたトウモロコシの食品廃棄物の肥料への利用が,日本では認めているが,本来の有機農業に適合した資材ではない。その上,コーンスティープリカーの製造では最初の段階で希亜硫酸水溶液に浸漬して,硬いトウモロコシ粒を軟化させる。この過程で亜硫酸という化学合成物質が使用されている。この化学物質処理されたコーンスティープリカーは有機農業で使えるはずがない。

また,メタン消化液には人体に有害な耐熱性病原生物を殺菌できていないものがあるため,その検証をせずに安易に使用することは危険である(環境保全型農業レポート.「No.201 有機農産物の日本農林規格が改正〜し尿のメタン発酵消化液の使用も承認」)。

こうした点から,中野の養液土耕はJAS有機に適合するとはいうべきではなかろう。

●物質循環への努力

表1で述べたように,有機農産物の自給率が低いことは,先進国では物質循環に根ざした有機農業が程度の差はあるが,あまり行なわれていないことを示している。

イギリスのソイル・アソシエーションは,農業者が有機の施設園芸における土壌肥沃度管理のレベルを上げるために,表2のランク付けを行なっている(Soil Association: organic standards, farming and growing. Revision April 2012. “5.2.2 New”)。

土壌の肥沃度を維持するために使用する資材を,次の4つの項目で5段階評価している。

▼肥沃度用資材の移動距離(距離が短いほど高評価)

▼養分のリサイクル程度(リサイクル度合が高いほど高評価)

▼土壌の健全性への寄与(土壌での分解が遅く,土壌改善効果の高い資材ほど高評価)

▼非有機農業への依存度(非有機農業への依存度が低いほど高評価)

こうした評価を行なって,農業者により有機農業として評価の高い優良方法にレベルアップしてもらうことを意図している。

表2は施設栽培を対象にしており,露地栽培を対象にしたものではない。おそらくイギリスでは,露地栽培ではどの評価項目でも高い評価のものを使用して有機農業が実践されているので対象にしてないのであろう。これに対して,施設栽培では,自ら家畜や露地畑を持たず,分解の早い購入有機質肥料を使っているケースが多いからと推定される。

日本では露地栽培でも購入有機質肥料に依存したケースが多いので,表2は施設栽培だけでなく,露地栽培も対象にすべきであろう。

●おわりに

前述した「●世界および国内の有機農業は物質循環からほど遠い−(3)外国産有機農産物よりも地元産慣行農産物を購入」に記したように,アメリカの大部分の消費者は,地元産は自分のコミュニティから100マイル(160 km)以内で生産されたものと考え,有機食品と地元産食品を同様に選び,地元産により高いプレミアムを支払う意志を示していた。これと符合するように,表2でも,輸入資材の評価は低く,100マイル以内での資材の調達を評価している。

日本でもこれが可能なケースを積極的に勧め,せめて国産資材の利用を積極的に勧めたいものである。環境保全型農業レポート.「No.129 国内でのナタネ栽培とバイオディーゼル生産の環境保全的意義は?」に紹介したが,バイオディーゼル用にナタネを栽培してもコスト的に難しいが,油を絞った粕を有機質肥料として販売すれば,コスト的に成立できることが指摘されている。ナタネの生産は世界的に遺伝子組換えナタネに大きくシフトし,以前は遺伝子組換えナタネを生産していなかったオーストラリアも遺伝子組換えナタネにシフトした。このため,非遺伝子組換えナタネ粕を入手するのが難しくなっている。そうした国際情勢からも,国内でのナタネ生産とその活用については,バイオディーゼル用ナタネ生産と有機農業用のナタネ油粕生産とをつなぐことが望まれる。

有機農産物の自給率が低く,有機農業内部での物質循環が難しい現状では,有機農家はバラバラの点になっているケースが多いと考えられる。有機農家が必要とする様々な資材が,国内の物質循環によって調達可能になる比率を高めていくことを要望したい。そのために表2を日本の有機農業にも適用して,農業者,加工業者,流通業者,認証組織が問題意識を高めることが望まれる。