●背景

日本では有機農業が全農地面積のわずか0.2%にすぎず,先進国のなかで有機農産物の自給率が最低ランクである。そのなかで比較的栽培面積の多いのが,水稲と茶樹といえる。湛水土壌は,空中窒素固定機能やリン酸の可給化,灌漑水によるカリの供給機能,有害な好気性線虫や糸状菌の防除機能などを有している。これらによって,水田で水稲の連作が可能となっている。それゆえ,主食として重要な水稲の生産が日本の有機農業では活発に行なわれている。また,果実でなく,栄養生長の葉を収穫する茶樹の生産も比較的活発だが,これも永年性作物である。

他方,連作だと障害が生じやすい畑作物の栽培には問題が多い。欧米の有機畑作農業では,マメ科牧草による窒素固定による土壌窒素の豊化,牧草を給餌した牛の生産,その排泄物の養分源としての活用,その後の牧草の鋤き込みによる野菜の栽培などの輪作を行なうのが基本となっている。

日本での有機の野菜生産の多くは施設栽培で,しかも連作が多い。土壌伝染性病害虫が集積すると,農薬を使用しない土壌消毒(太陽熱利用土壌消毒,熱水土壌消毒,土壌還元消毒など)を行なって,再び同じ品目の野菜を連作しているケースが多い。

●FAOの日本の有機農業に対する批判

FAOは有機農業に関する法律を国際比較し,その中で日本のものについて次の批判を行なっている(環境保全型農業レポート「No.221 FAOが日本の有機農業関係法の問題点を指摘」)。すなわち,

日本の1992年の「有機農産物等に係る青果物等特別表示ガイドライン」は,有機農業の社会的意義の説明や,簡単な「有機農産物等の生産管理要領」があるだけで,詳しい生産基準を示すことなく,有機認証を必要とせずに,有機農産物を,無農薬栽培農産物,無化学肥料栽培農産物,減農薬栽培農産物,減化学肥料栽培農産物と同列で提示した。このために,消費者の多くが有機農産物を,生産プロセスで化学物質を少ししかまたは全く添加しなかった農産物と誤解したと指摘している。

こうした背景の下に,日本では,有機農業の概念が正しく定着せずに,化学資材を使用しないのが有機農業であると誤解されているケースが多い。それゆえ,野菜生産で化学農薬を使用しなければ,たとえ頻繁に土壌を消毒して同一作物を連作しても良いと考えられているケースが多いであろう。

●EU専門委員会の有機施設栽培基準についての意見書

環境保全型農業レポート「No.246 EU専門委員会の有機温室栽培基準についての報告書」を既に紹介した。EUは,輪作を軸にした露地栽培を中心に置いた有機農業規則を施行しているが,露地に比べれば高額の設備投資を行なった施設では,できるだけ収益性の高い作物が選択され,連作であってもそうした作物が栽培されているのが実態なようである。そこで,露地栽培で作られている有機栽培の原則をできるだけ踏まえつつ,有機施設栽培の基準を策定するために,「有機生産に関する技術的アドバイス専門家グループ」(EGTOP : Expert Group for Technical Advice on Organic Production)を設置し,その検討結果が2013年にまとめられている。そのなかの,「作物保護」に関する環境保全型農業レポートの記事を下記に略記する。

- 予防的防除: 有機施設栽培における病害虫防除は,抵抗性品種,抵抗性台木への接ぎ木,作物栽培技術,施設の湿度など大気条件の管理,抑止型堆肥の利用による土壌の病原菌抑制力の強化を中心に行なう。

- 作物輪作: 輪作が望ましいが,施設栽培作物は,ナス科(トマト,トウガラシ,ナス),ウリ科(キュウリ,メロン,ズッキーニ)とキク科(多様なレタス)3つの科に属していて,生産対象作物での輪作は実際には難しい。EUの「有機農業規則834/2007」の作物輪作の概念を,マメ科作物も加えた短期間の緑肥作物を含む,時間的空間的に植物の多様性を高めた輪作を含められるものに変更することを勧告する。

- 土壌伝染性病害虫の防除: (a)予防的方法と(b)短期緑肥作物を含む輪作を土壌伝染性病害虫防除の基本にすべきだが,土壌伝染性病害虫が集積してしまった場合には,カラシナなどを鋤込むバイオくん蒸(環境保全型農業レポート「271 バイオくん蒸:グルコシノレートによる土壌伝染性病害虫の防除」参照),太陽熱消毒,浅い土壌(最大の深さ10 cm)の高温蒸気処理も,有機農業の目的,基準や原則に沿っており,承認すべきである。ただし,10 cmを超える深い土壌の高温蒸気処理は,例外的な事例(ネマトーダによる甚大な感染など)に限って認めるべきである。その実施は,農業者が文書で申請し,管理当局または監督組織からの特別許可を必要としなければならない。生育培地の蒸気殺菌は認めるべきではない。

- 天敵(益虫)の使用: 天敵は法律で植物保護製品として認められているのに対して,益虫は,法律では植物保護製品として認められていない天敵作用をもった,昆虫,ダニやセンチュウなどである。施設でも,益虫が通気用開口部を通して施設内外と往復できる場合には,作物の間や温室の直ぐ外側にその好む植物を植えれば,天然の益虫を温室内に誘導して,露地と似た状況をある程度再現できる。能動的には定期的な放飼を行ない,温室内外に生息地を強化することによって,害虫防除効果の発揮を期待できる。有益生物の使用は,有機農業の目的,基準や原則に沿っており,制約すべきものではなく,益虫について特別の法的規制をもうけることは不要である。

●農薬を使用しない土壌消毒についての有機農業の観点からの注意点

上記のEGTOPの意見書でも土壌伝染性病害虫が集積してしまった場合には,バイオくん蒸,太陽熱消毒,高温蒸気処理も承認すべきであるとしており,日本で行なわれている熱水土壌消毒や土壌還元消毒も承認すべきであろう。しかし,注意すべきは,これらの土壌消毒法は,それまで万能な土壌消毒剤として多用されていた臭化メチルが,オゾン層破壊物質として2005年に全廃されることになって,その代替土壌消毒法として開発されたものである。そのためには,土壌伝染性病原菌,センチュウなどの土壌小動物や雑草種子などの有害生物を幅広く殺すことが目指された。しかし,有機農業の土壌消毒法としては,土壌生物の多様性の維持を図るために,問題の有害生物以外の土壌生物に大きな影響を及ぼさないことが求められる。

(1)土壌の部分殺菌効果

有名な古典的研究だが,土壌を熱や揮発性のトルエンや二硫化炭素で消毒すると,土壌微生物のかなりの部分が死滅し,その死菌体を生き残った微生物が餌にして増殖する。菌体は窒素やリンなどの含有率が高く,それらが分解されて,無機態の窒素やリンの放出量が増えて,作物の生育量が増えるという部分殺菌効果がロザムステッド研究所のRussell and Hutchinson (1909) によって認められている。

この土壌の部分殺菌効果は,土壌のいわゆる地力窒素の供給源として微生物菌体が機能していることを示しているのであり,土壌消毒を繰り返すたびに,土壌の微生物菌体量が減少して,地力窒素が減少してしまう。このため,その回復のために堆肥などの有機物の施用が不可欠となっている。

熱水土壌消毒では,80〜95℃の熱水を,一般的には,消毒目標の深さ20cmまでを55℃以上に数時間維持するために100L/m2,30cmまでなら150 L/m2,40cmまでなら200 L/m2を目安として注入してする(西 和文 (2004) 熱水土壌消毒の効果と課題.植物防疫病害虫情報.74: 3-4.)。熱水土壌消毒を実施したほ場では作物の生育が旺盛となり、花や葉,果実などが大型化し,収量も増加することが多いことが報告されている。

(2) 土壌消毒による生育障害のリスク

熱水土壌消毒は,市販蒸気消毒機を用いて行なわれている。蒸気消毒で土壌のアンモニア態窒素や可給態マンガンが増加し,それらに感受性の高い作物では生育障害が発生する可能性がある。田中壮太らは,これまでの研究で,アンモニア態窒素が増加する原因は,消毒による土壌微生物の部分殺菌によるアンモニウムイオン生成の増加と,硝化細菌の死滅であることと,ならびに,可給態マンガン増加は,還元糖や低分子有機酸などの還元性有機物が関与していること,消毒後のマンガン酸化菌の活性の回復が遅いことを指摘している(田中壮太・岩崎貢三・前田和寛・小林崇剛・山本岳彦・山根信三・櫻井克年 (2006) 蒸気消毒後の堆肥施用が土壌中の窒素およびマンガンの動態に及ぼす影響.日本土壌肥料学雑誌.77: 307-311. )。

硝化細菌は,これまでもくん蒸剤などの農薬で死滅しやすいことが知られている。これは土壌中での菌数レベルが他の細菌に比べて低いことと,絶対好気性細菌のために通気性のよい孔隙やその近傍に生息しているため推定される。硝化細菌がいなくなれば,消毒後に死菌体が生き残った微生物に分解されて生じたアンモニア態窒素がいつまでも残留して,水生植物を除く,陸生植物にアンモニア毒性を発揮する。また,ウリ科,ナス科やイチゴなどは,過剰のマンガンに敏感で,特に100℃を超える高温の蒸気で土壌消毒を行なう蒸気消毒では,熱水消毒でよりも生育障害を起こしやすい。

こうしたアンモニウムイオンや可給態マンガンの蓄積による生育障害が,作物に生じてはならない。

(3) 有機農業の土壌消毒では作土の微生物相の維持や回復をはかる

通常実施されている蒸気や熱水による土壌消毒は,深さ20 cm程度までの作土全体を消毒することが多い。これでは作土全体の病害虫だけでなく,土壌微生物全体が激烈な影響を受ける。有機農業は生物多様性の保全を重視する。

(a) 土壌消毒後の堆肥施用

土壌生物の激変を生ずる土壌消毒は,土壌伝染性有害生物の被害を他の方法では軽減ないし防除できない場合に限り行なうことを厳守し,消毒後に堆肥を施用して,土壌微生物の回復を図るようにすべきである。堆肥の施用によって,消毒で死滅しやすい硝化細菌やマンガン酸化菌などの回復を図って,生育障害を回避できる。

病害虫に対する微生物の害作用は拮抗作用と呼ばれているが,土壌伝染性病害虫に対する土壌微生物の拮抗作用は,一般的拮抗作用と特異的拮抗作用に分類される。

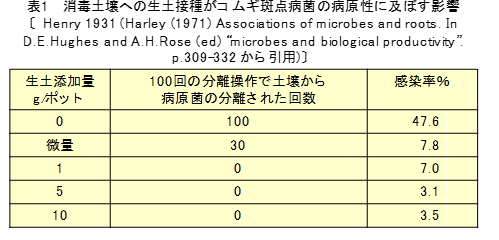

一般的拮抗作用は,不特定の土壌微生物が土壌伝染性病原菌全般の生育を抑制することである。たとえば,消毒して土壌微生物を死滅させた土壌にコムギ斑点病菌(Helminthosporium sativum)を接種すると,拮抗微生物がいないので,病原菌が高い率でコムギに感染する。しかし,消毒土壌に微量の生土を添加して土壌微生物を接種してから病原菌を接種すると,感染率が急激に低下する(表1)。これは,生土とともに接種された不特定の微生物が,根や土壌の表面にある微生物の増殖しやすい部位を先に占有するなどして,後から接種された病原菌の増殖を妨害したために生じた,一般的拮抗作用による現象である。

これに類似した現象は土壌消毒のときにもみられている。土壌伝染性病原菌が集積した土壌を消毒したとき,消毒が不完全で病原菌が生き残った場合,病原菌が急速に復活して病害が消毒前よりもかえって激化してしまうことがある。しかし,消毒後に堆肥を施用すると,病害の発生を抑制できることが散見されている。これも,堆肥から接種された不特定の微生物による一般的拮抗作用に起因している。このため,土壌の消毒後に堆肥を施用することは,土壌伝染性病原菌の回復を抑制するのに有効なことが多い。

土壌に生息している微生物のうち,種類が同定されているのはわずかに1%程度といわれていることからすれば,土壌微生物の多様性が土壌消毒でどの程度損なわれて,その後にどこまで回復したかは良く分かっていない。そのため,土壌微生物の多様性を維持するといっても,妥当な指標はない。とはいえ,消毒後の堆肥施用で,消毒で生じた微生物変化による作物の生育障害の多くを回避できることから,有機農業では消毒後の堆肥施用を義務化すべきであろう。

EGTOPが,有機の施設栽培で土壌消毒は深さ10 cmまでとし,10 cmを超える消毒は特別の許可制にしているのは,土壌伝染性病害虫は10 cmまでの消毒で大方が死滅し,同時に,死滅した他の微生物は10 cmよりも下の土層から再感染して回復しやすい,としていると考えられる。

(b) 低濃度エタノールを用いた土壌還元消毒法の問題点

また,1%程度の低濃度エタノール水溶液を土壌に浸透させて,土壌表面をプラスチックフィルムで被覆して2〜3週間放置しておくと,エタノールを食べる微生物が増殖するとともに,土壌が還元されて,酸素が激減し,酸化還元電位が低下するとともに,土壌溶液中の有機酸や金属イオンの濃度が上昇し,土壌伝染性病害虫を死滅させる低濃度エタノールを利用した土壌還元作用による土壌消毒技術が開発されている(環境保全型農業レポート「No.94 低濃度エタノールを用いた新しい土壌消毒法」)(農業環境技術研究所・他7機関 (2012) 低濃度エタノールを利用した土壌還元作用による土壌消毒.8pp. )(農業環境技術研究所・他8機関 (2012) 低濃度エタノールを利用した土壌還元作用による土壌消毒.技術資料.71pp. )。ここで使用するエタノール濃度は殺菌作用はなく,エタノール添加で生ずる土壌還元作用によって生ずる防除作用である。

この土壌消毒では,途中段階で土壌溶液中に生じた金属イオンは消毒完了時点では消失しているので,マンガン過剰症の心配はないとのことであるが,エタノールの水溶液が深さ90 cmまで浸透して,通常の有機物資材を土壌に混和する土壌還元消毒よりも,有害病害虫の防除を容易に徹底して行なえるとしている。しかし,この土壌消毒では,病害虫以外の土壌生物にどのような影響をどの程度及ぼしているのかが明らかでない。さらに,有機農業の観点からは深さ90 cmまでの微生物を大幅に変化させるとなると,生物多様性の保全の点から,その適正が疑問となる。これらの検討が必要である。

●おわりに

小規模経営であれば,多品目を小面積ずつ栽培して,各区画で輪作を行なっているケースもある。しかし,現実に日本の有機農業では,特定品目を連作して土壌消毒を行なっているケースが多い。EGTOPの拡大する輪作の概念も参考にして,どのようなものを輪作として認めるのかの整理が必要である。

目下具体的細則を検討中のEUの有機農業規則では,『有機作物は下層土や岩盤とつながっている,生きた土壌で生産する』のが原則となっている(環境保全型農業レポート「No.338 EUの新しい有機農業規則の主要点」)。苗づくりの段階ではポット栽培も可能だが,収穫物の生産を隔離ベッドで行なうことを禁止している。このため,地面から1 mも高い位置の栽培ベッドでイチゴを生産する仕方は,有機農業では禁止される。

化学資材さえ使わなければ良いという,思想の全くない日本の有機農業の考え方からすれば,世界から材料を輸入して製造した有機質肥料と家畜糞尿堆肥を使用して,化学合成農薬を使用しない有害生物防除方法を使うだけの有機農業も許されるのだろう。しかし,こうしたあり方では,基本的には慣行農業の欠点を踏襲する危険が高い。

こうした様々な側面から,国際的に批判されない日本の有機施設栽培基準を策定する必要があろう。

★世界の有機農業の歴史と現状を知る ⇒ 最新刊『検証 有機農業』好評発売中です。