・EUの有機農業規則における有機畜産の規定の概要

日本では有機畜産が未発達な状態で,有機畜産への関心はまだ低い。しかし,欧米では家畜生産が活発であり,有機畜産物への関心が非常に高い。

有機畜産では,化学肥料,化学合成農薬や遺伝子組換え作物などを使用しないで生産した飼料を給餌し,家畜の疾病治療に化学合成医薬品を使用しないことだけが条件ではない。極言すれば,慣行の家畜生産は,家畜の動物としての本来の習性を無視してでも,運動によるエネルギーロスを少なくし,濃厚飼料によって効率よく太らせて,効率重視の生産を行なっている。これに対して,有機の家畜生産では,野外で習性に基づいた行動をできるだけ自由に行なわせて,良く運動させて,濃厚飼料を減らして粗飼料を多く与えている。このため,慣行飼養は,人間であれば運動不足で飽食させて,肥満をもたらすのに対して,有機飼養はスリムな体型をもたらす。こうした有機の家畜生産がなされる論拠は,例えば,EUの「有機農業規則」(Council Regulation (EC) No 834/2007)および「有機農業実施規則」(Commission Regulation (EC) No 889/2008)では,有機家畜生産の主要なポイントして次を規定しているからである。

- 家畜を飼養する者は,家畜の健康と習性に基づいた行動要求について,必要な基本的知識と技能を有していなければならない。

- 飼養密度を含む飼養方法および畜舎条件は,家畜の発育,生理,動物行動学的要求を確保しなければならない。搾乳牛を例にすれば,牛舎では1頭当たり6 m2,屋外運動場(放牧地を除く)では5 m2を最低確保しなければならない。

- 家畜は,原則として,天候条件や土地の状態が許す限り放牧するほうが好ましく,常に屋外にアクセスできなければならない。

- 家畜頭数は,家畜またはそのふん尿散布による,過剰飼養,土壌荒廃,侵食,汚染を最小にする観点から制限しなければならない。

- 総飼養密度は,排泄量が年間農地ha当たり170 kg窒素の上限を超えてはならない。搾乳牛を例にすれば,年間農地ha当たり170 kg窒素の上限を守るには,ha当たりの飼養頭数は2頭以下にしなければならない。

- 家畜が野外で暮らせる適切な気候条件の地域では,舎飼飼養を義務としてはならない。

- 反芻家畜の場合は,飼料の少なくとも60%は当該農場に由来し,それが不可能な場合には,同じ地域の他の有機農場と協力して生産しなければならない。

- 豚と家禽の場合には,飼料の最低20%は当該農場に由来し,それが不可能な場合には,同じ地域の他の有機農場や飼料企業経営者と協力して生産しなければならない。

- 草食動物の飼養システムは,年間をとおして時期ごとの放牧地の利用可能性にしたがって,放牧地での採食を最大利用しなければならない。草食動物の1日の餌は,乾物で少なくとも60%は粗飼料,生または乾かした飼料作物,サイレージでなければならない。ただし,酪農用動物(牛,羊,山羊など)では,泌乳の初期には最大3か月間50%に減らしても良い。

・ニューキャッスル大学による有機畜産物の品質に関するメタ分析

イギリスのニューキャッスル大学の,ナファートン農場に拠点を置いている「ナファートン生態農業グループ」は,低投入・有機農業を2001年以降研究している。このグループは実験的研究に加えて,有機農産物の品質に関する世界の文献を収集して,有機と慣行の品質の違いをメタ分析によって解析している。環境保全型農業レポート「No.281 有機と慣行の作物で,抗酸化物質,カドミウム,残留農薬含量に有意差を確認」は,その作物編であった。これに続いて,このグループは,有機と慣行の畜産物の肉とミルクの品質の違いについて,メタ分析を行なった結果を公表した。以下にその概要を紹介する。

・脂肪酸の健康影響

西ヨーロッパの食事では肉や酪農製品といった畜産物が,蛋白質,必須脂肪酸,ミネラル,ビタミンなどの重要な供給源になっている。これまでに有機と慣行の畜産物の品質比較の研究は主に欧米で行なわれているが,対象にされた成分は脂肪酸が最も多く,他の成分については十分にメタ分析を行なうにはまだ研究事例が少ない。そこで,脂肪酸について,人間の健康に及ぼす影響の概要を,後述するSrednicka-Tober et al. (2016a)およびSrednicka-Tober et al. (2016b)に基づいて要約しておく。

A.脂肪酸の分類

脂肪酸は,いろいろな長さの炭化水素の1価カルボン酸で,一般式 CnHmCOOH で表せる。脂肪酸の炭素と炭素の間に,不飽和炭素結合(二重結合または三重結合だが,通常は二重結合)が存在しない飽和脂肪酸と,不飽和結合が存在する不飽和脂肪酸とが存在する。そこで,脂肪酸を炭素数(カルボキシル基の炭素を含む炭素の全数)と不飽和結合の数の組み合わせで,例えば,炭素数16で不飽和結合のないパルミチン酸は16:0,炭素数18で二重結合が1つのオレイン酸は18:1などと表記する。また,二重結合の位置を脂肪酸末端(カルボキシ基から最も離れた位置)から数えた炭素の位置で示し,同じ炭素の位置に二重結合を持つ脂肪酸グループを,例えば,末端から9番目に二重結合を持つ脂肪酸グループをn-9と示す。

B.脂肪酸の健康影響

- 普遍的に受け入れられているわけではないが,飽和脂肪酸,特にラウリン酸(12 : 0),ミリスチン酸(14 : 0)とパルミチン酸(16 : 0)は,人間の脳血管障害(脳出血や脳梗塞)のリスクと関連し,人間の健康に悪影響を有すると広く考えられている。

これに対して,肉に認められる多価不飽和脂肪酸(不飽和結合を複数含む脂肪酸)は,脳血管障害のリスクを減らすと考えられている。こうした多価不飽和脂肪酸には,リノール酸(18:2),α-リノレン酸(18:3)に加えて,炭素数20以上の極長鎖の,特にエイコサペンタエン酸(20:5),ドコサペンタエン酸(22:5)とドコサヘキサエン酸(22:6)を含む,n-3多価不飽和脂肪酸がある。

- リノール酸とα-リノレン酸の両者とも,悪玉コレステロールを運搬する低比重リポタンパク質(LDL)の生成を減少させ,その消失を高める。極長鎖のn-3多価不飽和脂肪酸も,不整脈,血圧,血小板感度,炎症や血清脂質の一種(トリグリセリド)濃度を減少させる。

注:LDLは,動脈硬化を促進するLDLコレステロール。

- 極長鎖のn-3多価不飽和脂肪酸,特にドコサヘキサエン酸の摂取量を増やすことは,胎児の脳の発達向上,高齢者の認知機能の低下遅延や認知症(特にアルツハイマー病)のリスク低減など,健康に良いとの証拠もある。

- リノール酸は脳血管障害リスクを減らせるものの,典型的な西欧型食事での摂取量は多すぎると考えられている。これはリノール酸が,炎症を起こしやすいn-6の多価不飽和脂肪酸であるアラキドン酸(20:4,n-6)の前駆体であることに主に起因する。これと対照的に,n-3の多価不飽和脂肪酸は,抗炎症作用を有すると考えられている。

- これに加えて,n-6の多価不飽和脂肪酸の食事による多量摂取は,ある種のガン,炎症,自己免疫(アレルギー性湿疹など)や脳血管障害のリスク増加に加えて,脂質生成(それによる肥満リスク)を促進する。

- 妊娠中および誕生後,最初の数年間における過剰のn-6の多価不飽和脂肪酸であるリノール酸摂取は,子供の広範囲な神経発達の不全や異常にリンクしており,妊娠中の牛乳や乳製品の多量摂取によって,出産異常である男子胎児の尿道下裂の発生を高める。

- リノール酸 (C18H32O2)には多数の異性体が存在し,炭素-炭素間の二重結合が-C=C-C=C- のように連続して2個共役した形の部分構造を持つものを,共役リノール酸CLAと総称している。CLAは抗肥満,抗糖尿病誘発,抗ガン性や他の潜在的健康効果を有している。しかし,CLAすべてがそうした健康効果を持っているわけではなく,抗肥満効果は主にCLA10 (trans-10-cis-12-18 : 2)に関係している。CLA10の含有比率を見ると,合成CLAの場合は50%まで,これと対照的に,ミルクのCLAの80%超はCLA9 (cis-9-trans-11-18 : 2)で,CLA10は全CLAの10%未満を占めるだけである。このため,非常に多量の合成CLA(約2 g/日)を投与すると,人間の体重が少し減少することは確認されたが,トータルにみたCLAの人間の健康影響についてはなお研究が必要である。

・有機と慣行の肉の成分の違い

有機と慣行の畜産物の成分含量のメタ分析はロンドン大学のDangour et al (2009)によってなされ,有機畜産物では多価不飽和脂肪酸が有意に多いことなど若干の違いが認められた(環境保全型農業レポート「No.137 有機と慣行の農畜産物の栄養物含量に差はない」参照)。しかし,文献数がまだ少なく,全体として有機と慣行の畜産物の成分にさほどの差がないと結論された。しかし,その後に,有機と慣行の畜産物の成分を比較した研究が増えた。このことを踏まえて,ニューキャッスル大学の次の論文が,有機と慣行の肉の成分の違いについてのメタ分析結果を報告している。

または,ニューキャッスル大学のナファートン生態農業グループのホームページ参照。こちらのほうが補足資料などを入手しやすい。

この概要を紹介する。

A.メタ分析の仕方

メタ分析の方法は,有機と慣行で栽培した作物の成分について行なったBarañskiら (2014)の方法に準じた(環境保全型農業レポート「No.281 有機と慣行の作物で,抗酸化物質,カドミウム,残留農薬含量に有意差を確認」参照)。

(1)分析対象論文の選定

まず3つの文献検索データベースで,有機や低投入の農法と慣行農法で生産した家畜・家禽の肉の成分を比較した文献で,法的拘束力のある有機農業規則がEUで最初に導入された1992年から2014年3月までに刊行されたものを検索し,707の文献を収集するとともに,引用文献から17の文献を追加した。これらの文献を吟味し,分析対象となりうる67の文献を選定した。これらのうち,専門家がチェックする雑誌の論文が63,そうでないものが4であった。この67の分析対象にした論文の大部分はヨーロッパ,主にスペイン,イギリス,スウェーデン,ポーランド,ドイツのもので,他にはアメリカとブラジルのものが比較的多く,日本のものはなかった。

対象にした論文のうち,分析の反復数,標準偏差や標準誤差が報告されていて,重みづけメタ分析の対象になった論文が48であった。67の論文のサンプルの入手方法は,比較調査を行なった農場からの入手が5,小売店から購入での入手が20,比較実験で飼養した家畜からの入手が42であった。また,分析した肉の種類は,16が牛肉,16が羊肉と山羊肉,14が豚肉,17が鶏肉,3が兎肉,1が非特定肉であった。このため,肉全体をまとめた場合にはメタ分析が可能であったが,畜種別では数が不足し,有意差判定ができないケースが多かった。

対象にした論文の大部分(39)は脂肪酸組成の比較に焦点を当てたもので,ミネラルやビタミンなどを分析したものもあったが,メタ分析には十分な数の論文が確保できなかった。このため,以下では,肉全体をまとめて脂肪酸組成を分析した結果を中心に紹介する。

(2)メタ分析

重みづけメタ分析では,標準化された平均値差を用いた。これは次式で計算するが,標準偏差を使用するので,原論文に標準偏差が記載されていることが不可欠である。

標準化された平均値差=〔(有機試料の平均値)−(慣行試料の平均値)〕/(有機と慣行をプールした標準偏差)

標準化された平均値差のプラスの値は,当該成分の平均濃度が有機サンプルでより高いことを意味し,マイナスの値は平均濃度が慣行サンプルでより高いことを意味する。そして,95%信頼区間も計算した。

重みづけメタ分析と重みづけなしメタ分析の両者では,次式の平均パーセント差を計算した。この値がプラスなら,当該成分が有機サンプルで慣行に対して何%高いかを示し,マイナスなら低いかを示す。そして,95%信頼区間も計算した。

平均パーセント差=(有機試料の平均値×100/慣行試料の平均値)−100

B.有機と慣行の肉の脂肪酸組成の違い

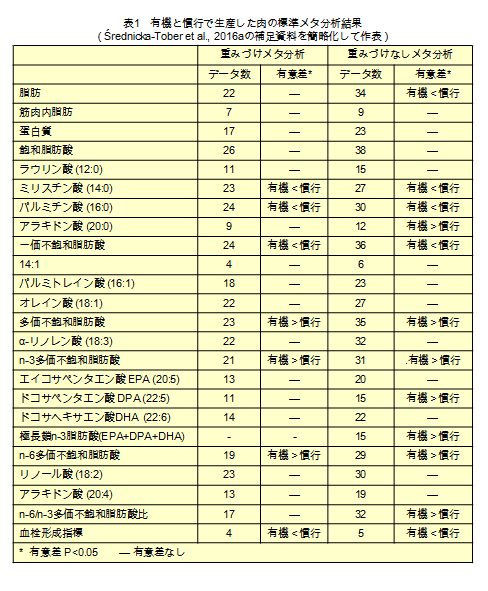

全てのタイプの肉のデータをまとめて重みづけメタ分析を行ない,5%水準で有意差を判定した。有意な差ではなかったので著者らは論及していないが,慣行に比べて有機の肉は,蛋白質含量が高く,脂肪含量が相対的に低い(表1)。これは有機の肉の方が脂肪の少ない赤肉であることを示していよう。

全てのタイプの肉をまとめて分析した際に,有意な差として次の結果がえられた(表1)。なお,下記の記述における平均パーセント差は,重みづけメタ分析に使用したデータに基づいて計算したものである。

有機の肉では,慣行の肉よりも,

(1) 1価不飽和脂肪酸が少なく,多価不飽和脂肪酸が多かった。すなわち,平均パーセント差は,1価不飽和脂肪酸では−8% (95%信頼区間:−13から−4%),多価不飽和脂肪酸では23% (95%信頼区間:11から35%)であった。

(2) 飽和脂肪酸のミリスチン酸(14 : 0)とパルミチン酸(16 : 0)の濃度が低くかった。平均パーセント差は,ミリスチン酸で−18% (95% 信頼区間:−32,から−5%),パルミチン酸で−11 % (95%信頼区間:−28から5%)であった。

(3) -3と n-6の多価不飽和脂肪酸の濃度が高かった。平均パーセント差は,n-3の多価不飽和脂肪酸で47% (95%信頼区間:10から84)%,n-6の多価不飽和脂肪酸で16% (95%信頼区間:2%から31%)であった。

また,重みづけなしメタ分析によって,次が検出された(表1)。

有機の肉では,慣行の肉よりも,

(1) (全)脂肪およびオレイン酸濃度が低かった。

(2) α-リノレン酸,ドコサペンタエン酸(DPA),および,極長鎖n-3 多価不飽和脂肪酸(EPA +DPA+DHA)濃度がより高かった。

(3) n-6:n-3多価不飽和脂肪酸比がより低かった。

(4) 血栓形成指標(注)がより低くかった。

(注:飽和脂肪酸が脳血管障害のリスクを高め,多価不飽和脂肪酸がそのリスクを下げることから,飽和脂肪酸の濃度を多価不飽和脂肪酸の濃度絵除した値が血栓形成指標とされ,この値が大きいと血栓形成リスクが高い)。

C.有機と慣行の肉の脂肪酸組成の違いの原因

メタ分析結果から,全てのタイプをまとめた有機の肉のほうが,慣行の肉より高い多価不飽和脂肪酸とn-3多価不飽和脂肪酸の濃度を有することが示された。このことは,慣行家畜生産において,放牧ないし高茎葉飼料,および,マメ科に富む茎葉飼料(いずれも有機家畜生産で一般的に使用されている)の肉質に及ぼす影響をきちんと制御した給餌実験での結果とおおむね合致している。

例えば, 2品種の牛を濃厚飼料で舎飼い飼養した場合と,夏期放牧に続いて冬期には牧草サイレージとアマ種子を含む濃厚飼料で使用した場合とで,その肉質を調べた研究がある。その結果,牧草ベースでは,最長筋(注:脊柱起立筋のうち、中間に位置する筋肉)の脂質において,n-3脂肪酸の含有率が高まったのに対して,n-6脂肪酸は影響を受けなかった。そのため,n-6/n-3比が牧草ベースでは1.9〜2.0になったが,舎飼いの濃厚飼料ベースでは6.5〜8.3になったことが報告されている (Nuernberg,K., et. al., (2005) Effect of a grass-based and a concentrate feeding system on meat quality characteristics and fatty acid composition of longissimus muscle in different cattle breeds Livestock Production Science 94 137-147. )。

こうした一連のきちんと制御した慣行の家畜実験から,放牧ないし茎葉飼料ベースの飼料(有機農業基準に規定されたものに類似)の給餌割合が高いと,濃厚飼料ベースの飼料(典型的な集約的慣行農業システム)に比べて,肉の全脂肪や栄養的に望ましくない飽和脂肪酸(12:0,14:0, 16:0)含量が減少し,多価不飽和脂肪酸,n-3多価不飽和脂肪酸および極長鎖n-3多価不飽和脂肪酸 (EPA +DPA+DHA)が減少することが示されている。

こうした結果は,有機と慣行の家畜生産での給餌の仕方の違いがかなり影響しており,上述したメタ分析で検出されたシステム間の肉の脂肪酸組成の違いや,国/地域や個々の研究の結果に現われた数値のフレの大きな要因になっていることを示唆している。

・有機と慣行の牛乳の成分の違い

ニューキャッスル大学のŚrednicka-Toberらは,肉に続いて,有機と慣行の牛乳の成分の違いについてのメタ分析結果を次の論文で報告している。

または,ニューキャッスル大学のナファートン生態農業グループのホームページ参照。こちらの方が補足資料などを入手しやすい。

A.メタ分析の仕方

(1)分析対象論文の選定

肉の場合と同様に,3つの文献検索データベースで,有機や低投入の農法と慣行農法で生産した家畜のミルクの成分を比較した文献で,法的拘束力のある有機農業規則がEUで最初に導入された1992年から2014年3月までに刊行されたものを検索し,15,164の文献を収集するとともに,引用文献などから31の文献を追加した。これらの文献を吟味し,分析対象となりうる196の文献を選定した。

これらのうち,専門家がチェックする雑誌の論文が177,そうでないものが19であった。196の文献の研究対象は,牛の乳が170,乳製品が19,羊の乳と乳製品が11,山羊の乳と乳製品が9,水牛の乳と乳製品が2であった。このため,牛乳についてだけメタ分析を行なった。対象にした論文のうち,分析の反復数,標準偏差や標準誤差が報告されていて,重みづけメタ分析の対象になった論文が84であった。84の論文のサンプルの入手方法は,比較調査を行なった農場から入手53,小売店から購入で入手が26,小売店購入/農場比較1,比較実験で飼養した家畜から入手が4であった。

B.1頭当たりの牛乳生産量

分析対象にした全ての論文でのデータをまとめた平均牛乳収量は,実数の平均で,慣行22.53(95%信頼区間:20.99から24.06)kg/頭・日,有機で18.76(95%信頼区間:17.49から20.03)kg/頭・日であった。また,平均パーセント差は-19.57%(95%信頼区間:-23.62から-15.52%)で,有機では有意に低いことが示された。

C.有機と慣行の牛乳の脂肪酸組成の違い

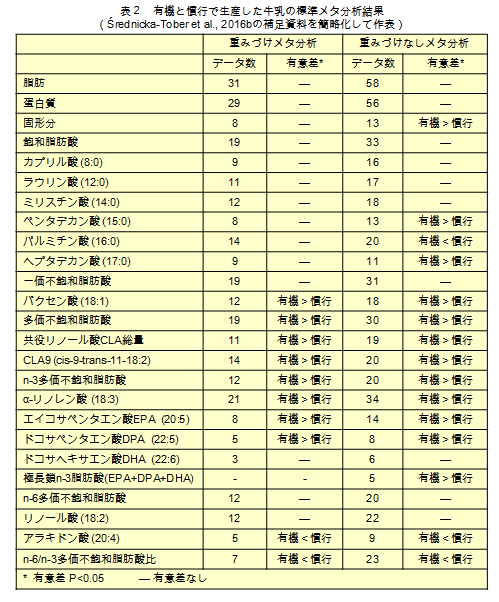

表2に示すように,慣行と有機の生産システムによって牛乳の脂肪と蛋白質含量に有意差はなく,乳牛1頭当たりの牛乳の蛋白質総量と脂肪総量の生産量は牛乳生産量の差を反映して,有機では慣行よりも約20%少なかった。

牛乳の脂肪酸を分析し,有意な差として次の結果がえられた(表12)。なお,下記の記述における平均パーセント差は,重みづけメタ分析に使用したデータに基づいて計算したものである。

(1) 重みづけメタ分析から,飽和脂肪酸と一価不飽和脂肪酸の濃度は,有機と慣行の牛乳でそれぞれ類似していた。

有機の牛乳では慣行の牛乳よりも,

(2) 多価不飽和脂肪酸濃度が,平均パーセント差で7.3 % ((95%信頼区間:−0.7から15 %)高かった。

(3) 多価不飽和脂肪酸のなかで最も大きな差は,n-3多価不飽和脂肪酸で認められた。全n-3多価不飽和脂肪酸に加えて,α-リノレン酸ALA,エイコサペンタエン酸EPA,ドコサヘキサエン酸DPAの濃度が有意に高いことが検出された。平均パーセント差は,全n-3多価不飽和脂肪酸で56% ((95%信頼区間:38から74%),ALAで68% ((95%信頼区間:53から84%),EPAで67 % ((95%信頼区間:32から102%),DPAで45% ((95%信頼区間:18から71%)%,DHAで21 % ((95%信頼区間:−3から47%)であった。

(4) 全共役リノール酸CLA(全てのCLA異性体),CLA9(cis-9,trans-11-18 : 2;ミルクで認められる優占的なCLA異性体)とバクセン酸(人間を含む哺乳類によってCLA9に代謝される一価不飽和脂肪酸)が有機ミルクに多かった。平均パーセント差は,全CLAで41 % (95% 信頼区間:14,から68%),CLA9で24% (95%信頼区間:8から39%),バクセン酸で66% (95%信頼区間:20から112%)であった。

(5) n-6多価不飽和脂肪酸とリノール酸LA(牛乳に認められる主要なn-6脂肪酸)は,有機と慣行の牛乳で有意の違いが認められなかった。しかし,もう一つのn-6多価不飽和脂肪酸であるアラキドン酸が,有機ミルクで有意に低い濃度であった。それゆえ,LA:ALA比とn-6:n-3多価不飽和脂肪酸比は,慣行ミルクに比べて有機で有意に低かった。このように,有機の牛乳は,慣行のミルクよりも望ましい脂肪酸組成を有していると結論された。

(6) 重みづけなしメタ分析によっても,パルミチン酸(16:0)とアラキドン酸(20:4)の濃度が有意に低く,共役リノール酸 (trans-10-cis-12-18 : 2)と極長鎖n-3多価不飽和脂肪酸(EPA + DPA + DHA)が有意に高く,LA:ALA比が低かった。

(7) 2004年からEU予算によってヨーロッパ各地で行なわれた「低投入食品プロジェクト」(QualityLowInputFood Project)で,低投入農業や有機農業によって生産された牛乳の質と管理の仕方を解析した研究によって,家畜の放牧よって新鮮茎葉飼料の摂取が高いと,栄養的に望ましい脂肪酸(例えば,多価不飽和脂肪酸,一価不飽和脂肪酸,n-3多価不飽和脂肪酸,α-リノレン酸ALA,CLA9(cis-9,trans-11-18:2)の牛乳中の濃度が高まるのに対して,濃厚飼料(および程度はより少ないが牧草サイレージやトウモロコシサイレージ)を多量摂取すると,ミルク中のこれらの濃度が低下し,全n-6脂肪酸,リノール酸やアラキドン酸の濃度が高まることを得られている。本研究で得られた上記の結果はこの結果に合致する。

D.有機と慣行の牛乳のミネラル含量の違い

有機農業基準では,家畜の健康を向上させるために,必要な場合には,ミネラルの補給が許されているのに,有機牛乳ではヨウ素とセレンの濃度が有意に低く,鉄の濃度が有意に高かった。平均パーセント差は,ヨウ素で-74 % (95% 信頼区間:-115から-33%),セレンで-21 % (95% 信頼区間:-49から-6%),鉄で20% (95% 信頼区間:-0.1から40%)であった。

ヨウ素については,(1) 慣行濃厚飼料にはミネラルが添加されているが,有機農業では濃厚飼料の使用量がより少ない,(2)多くの国では有機飼料にミネラルの補給を行なうのは限られた農業者である,(3)ヨウ素を使用した乳首消毒によって,牛乳のヨウ素濃度を高めることが知られているが,この消毒方法は有機生産では一般的でないことによるのであろう。 EUの慣行の牛乳中のヨウ素濃度は高すぎるといわれおり,有機のほうが低いからといって深刻な問題があるわけではない。

セレンについては,土壌中の含量が少ないフィンランドでは無機窒素肥料にセレンを添加しているが,通常は土壌中の天然賦存量と飼料添加量に依存している。

ヨウ素とセレンは,不足と過剰のいずれも健康にマイナスの影響を与え,適量と過剰の量とが接近している。いくつかの国やその中の階層ではヨウ素克服が課題になっているものの,フィンランド,スウェーデンやオランダのようなミルクの平均消費量が1日1リットルに近い他の国では,牛乳や乳製品から過剰なヨウ素が摂取されて,家畜と人間の両者に甲状腺機能亢進症や他の悪い健康効果を生ずることも懸念されている。牛乳や乳製品からのヨウ素やセレンの摂取量は,消費者の必要量の平均値または「平均の少し下」にするように,調整する必要がある。

・日本の有機家畜生産基準は放牧を最大利用することを規定していない

上述したように,有機畜産物の脂肪酸組成が,放牧と茎葉飼料を最大限利用したために,舎飼飼養と濃厚飼料に大きく依存した慣行畜産物と異なっていることが確認された。これはEUの有機家畜生産基準が放牧と茎葉飼料の最大利用を規定しているためである(「●EUの有機農業規則における有機畜産の規定の概要」参照)。

これに対して,「有機畜産物の日本農林規格」は,野外の飼育場(圃場等(圃場および採草放牧地をいう。以下同じ。)または野外の運動場(主に家畜または家禽を運動させる目的で利用される土地であって,家畜または家禽がその表面を掘り起こすことができるもの)。ただし,アヒルおよびカモのためのものについては,このほか水田、小川,池または湖を有するものでなければならない。)をいう。」と定義し,野外の飼育場の最低面積を規定している(例えば,泌乳牛は1頭当たり4.0 m2)。

しかし日本では,EUのように,反芻家畜の場合は,飼料の少なくとも60%は当該農場に由来し,それが不可能な場合には,同じ地域の他の有機農場と協力して生産しなければならないというような,農場当たりの飼料自給率を規定していない。それに加えて,総飼養密度を,排泄量で年間農地ha当たり170 kg窒素の上限を超えてはならないとする規定を設けていない。このため,搾乳牛を例にすれば,野外の飼育場では1頭当たり4.0 m2であるから,ヘクタール当たり最大2500頭を飼養することが可能で,これに加えて,そのために,群飼養なら1頭当たり4.0 m2の牛舎,繋ぎ飼いなら1頭当たり1.8m2の畜舎があればよいことになる。これではEUの規定に比べてはるかに高密度の飼養であり,EUでは厳禁している繋ぎ飼いも承認しており,日本の有機家畜はEUのものに比べて運動不足のものが多いと考えられる。そうした日本の家畜の肉や乳はEUでの慣行のものに近いであろう。

飼料の自農場での自給率や地域での生産協力を重視しなければ,生産された家畜ふん尿の飼料生産への再利用も助長されず,環境保全も確保できるとは考えられない。こうした日本の有機畜産の基準はEUのものと大きく異なり,国際レベルの有機畜産基準とは考えられない。