●アメリカと日本における有機農業の法的基準の違い

アメリカは,1990年公布の「有機食品生産法」に基づいて,有機農業や有機食品の生産・加工・流通・販売を規制する法的基準である「全米有機プログラム(National Organic Program: NOP)規則」を2000年12月に制定している。日本は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)に基づいて,2000年1月に,有機の農産物と加工食品の日本農林規格,2005年10月に飼料と畜産物の日本農林規格を制定している。

日本とアメリカの有機農業や有機食品に関する法的基準を比較すると,形式的なことだが,大きな違いがあることに気づく。すなわち,アメリカの規則は,必要な数値を含め,具体的規定を盛り込んでいる。例えば,動植物質材料からの堆肥の製造条件として具体的規定を行なっている(「●有機作物生産用家畜ふん堆肥の製造」参照)。これに対して,有機農産物の日本農林規格は,『植物及びその残さ由来の資材』および『発酵,乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材』は『家畜及び家きんの排せつ物に由来するものであること』だけを規定し,堆肥の作り方については何も規定していない。

●有機農業ハンドブックの位置づけ

「NOP規則」がかなり具体的規定を行なっているので,法的解釈に混乱が生ずる余地は日本の場合よりもはるかに少ないはずである。しかし,認証組織や認証を受けた生産者などが有機農業を実施しようとする際に,「NOP規則」の解釈に不統一などが生じたり,どのような具体的手段を採用したりすれば良いのかなど,混乱が生ずる箇所が存在している。農務省は,そうした部分の解釈を明確にした「NOPハンドブック」を作成して,誤解や混乱が生じないようにしている。まだハンドブックは最終版に向けた作業途中であるが,2010年10月20日にハンドブックの2010年秋版が公表された(USDA Agricultural Marketing Service (2010) Program Handbook: Guidance and Instructions for Accredited Certifying Agents & Certified Operations, 2010 Fall Edition. 166p. )。

ハンドブックは2つの部分からなる。前半は,特に技術的要素について,規則に整合性がない部分や不明確な部分を明確にしている。後半は,認可された認証組織が生産者などの認証手続きを行なったり,生産者などが規則を遵守したりする際の手続きを中心に記している。以下に,前半の技術的要素のいくつかの堆肥に関係する部分の概要を紹介する。

●有機作物生産用家畜ふん堆肥の製造

(1)「NOP規則」での問題点

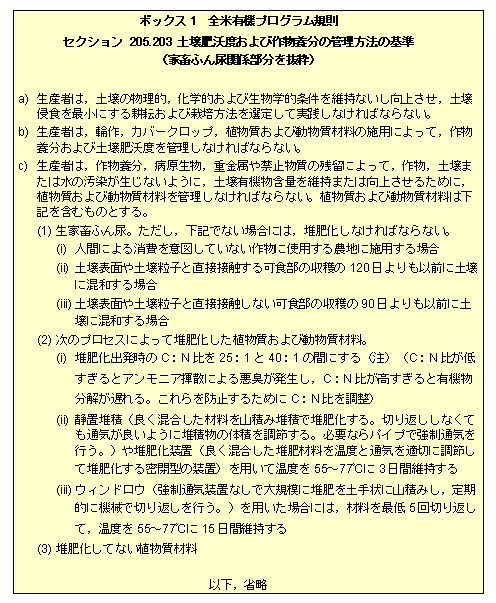

「NOP規則」は,堆肥化していない生の家畜ふん尿は,可食部が土壌と接触する作物の場合には少なくとも収穫の120日よりも以前に施用し,可食部が土壌と接触しない作物の場合には収穫の少なくとも90日よりも以前に施用することを規定している(ボックス1)。しかし,規則は,堆肥化処理できちんとした発熱のあった家畜ふん堆肥についても,有機農業では,同様に施用時期を制限すべきなのか不要なのか,明文化していないので,現場で解釈に混乱が生じていると問題提起をしている。

(2)NOPの方針

アメリカでは「有機食品生産法」によって,「NOP規則」に関係する有機農業の基準や推進上の問題などを審議して,その具体的対応を農務長官に勧告を行なう「全米有機基準委員会」(National Organic Standards Board : NOSB) が設けられている。堆肥についての上述の問題点についても,「全米有機基準委員会」から2006年11月に勧告がだされている(NOSB Recommendation for Guidance: Use of Compost, Vermicompost, Processed Manure and Compost Tea)。NOP事務局は,この勧告のうち,冒頭の問題,すなわち,堆肥の施用時期についてどのような規定を設けるかに限定して,勧告を吟味し,さらに,有機農業で使用する資材をNOP規則に照らして評価している民間NPO組織「有機資材評価研究所」(Organic Materials Review Institute: OMRI)の代表との相談などを行なって,結論として次の方針を打ち出した。

「NOP規則」のセクション205.203のc) (2)(ボックス1)にしたがって,55〜77℃の発熱を確保して製造した堆肥のうち,温度が66℃に最低1時間,または,瞬間的でも良いが74℃に達した上で,最大水分含量が12%までに乾燥した堆肥か,加熱ないし乾燥処理によって同等の温度や水分条件を確保した堆肥は,作物の収穫との間に特定の間隔を置かずに,いつでも施用して良い。同等の温度や水分条件がプロセスで確保できたか否かの判定は,ふん便性大腸菌数(正確には最確値(MPN)と呼ばれる推定菌数)が家畜ふん堆肥サンプル1 g当たり1×103MPNを超えず,サルモネラ菌が同サンプル1 g当たり0.75 MPNを超えないことで行なう。

(3)現場適用時に想定される問題点

A.55〜65℃しか確保できなかった家畜ふん堆肥は,播種直前にも施用できないケースが多くなる

上述の方針はハンドブックに記載されて,認証組織や生産者に指導されるので,規則に準じた効力をもつことになる。これに準ずれば,温度が66℃に最低1時間,または,瞬間的でも良いが74℃に達した上で,最大水分含量が12%までに乾燥した堆肥であれば,食用作物の栽培期間中にいつでも施用して良い。しかし,「NOP規則」に準じて55℃以上の温度を確保した堆肥であっても,65℃以下の温度しか確保できなかった堆肥は,栽培期間中にいつでも施用できるわけではなく,「NOP規則」のセクション205.203のc) (1)(ボックス1)の生堆肥と同じように,収穫日との関係で,施用期日の制約に受けることになると理解される。そうなると,非食用作物にはいつでも施用できるが,収穫部位が土壌と接触しない穀物に加え,葉菜類や果菜類といった野菜では,収穫の90日前までに堆肥を施用するとの規定が適用されることになろう。そうなければ,生育期間が3か月未満のものが多いこれらの作物では事実上,栽培期間中に施用できないことになる。

B.USDAは病原生物の死滅は55℃で良いとしていると解釈できるが

通常,堆肥化過程では60℃の温度を確保するのは難しくないが,66℃以上の温度を確保するのが難しいケースが少なくない。なぜ,66℃1時間以上という条件が設定されたのか。病原生物による汚染防止を強調して,66℃1時間以上の発熱/加熱を重視していると理解されるが,USDAのこれまでの文書をみると,病原生物の減少には54℃を超える温度に3日間ないし15日間維持すれば良いとしているのと矛盾している。

農務省は,基本的な農作業について,慣行農業や有機農業を含め,全ての農業者が持続可能な農業のために実践すべき作業内容をかなり具体的にまとめた多数の保全的農業規範を刊行している。

その「規範317:堆肥化施設」は,堆肥化施設と堆肥化条件の基本的要点をかなり具体的に記しているが,堆肥化温度についての規定が版によって微妙に変化している。

2001年3月版および2003年10月の版では,病原生物を減らすために,堆肥の山全体の温度を54℃よりも高い温度に少なくとも5日間保持し,温度保持期間は1次堆肥化と2次堆肥化の和で良いと規定している。これは「NOP規則」の有機農業で使用して良い堆肥の最低発熱温度規定と符合している。

「規範317:堆肥化施設」の2010年9月版になると,温度についての記述が変わってきている。すなわち,

(1) 農家が自ら使う自家用堆肥の場合は,40℃を超える温度を5日間は維持し,その間に54℃を超える温度を少なくとも4時間は維持する。

(2) 密閉型通気堆肥化装置や通気堆積システムの場合は病原生物を減らす能力が高く,54℃を超える温度に3日間維持し,3日間は1次堆肥化と2次堆肥化の和で良い。

(3) 堆積だけの堆肥化システムの場合は,少なくとも5回は切り返して,54℃を超える温度に15日間維持する。

この記述は「NOP規則」での記述(ボックス1)におおむね合致しているが,次の記述が加わっている。

1つは農家の自家用堆肥では,54℃を超える温度を少なくとも4時間維持すれば,40℃を超える温度を5日間は維持すれば良いとしている。

もう1つは,「堆肥の山の温度を規定された温度まで上昇させ,規定された期間維持するように管理しなければならない。雑草種子を殺すには,堆肥温度を63℃まで上げることが必要である。温度が73℃を超えるようにしっかり監視する。温度が85℃を超えたら,堆肥の山を直ちに冷やす措置を講じなければならない」との注意が「規範317」に追加されている。

これらの記述からは,病原生物を問題ないレベルにまで殺すには54℃を超える温度で良いが,雑草種子を殺すには63℃以上に上げることが必要だとの印象を与える。

しかし,54℃を超える温度で病原生物を十分に死滅させることができるかは疑問である。染谷・井上(2003)は,病原微生物を十分に死滅させるには,床からの強制通気設備を有する堆肥盤で切り返しを行ないつつ,60℃以上3週間以上保持することが必要だとしている(染谷孝・井上興一 (2003) 堆肥施用と病原菌汚染.農業技術大系.土壌施肥編.第7-1巻.p.資材64-84〜64-99.農文協)。

C.雑草種子の死滅にも66℃が必要か

日本でも,飼料に混入していた雑草種子が家畜排泄されたふんに混入しており,スラリー貯留や堆肥化過程で温度をしっかり上げないと,生き残って雑草が畑ではびこっている。この問題を研究した西田らの研究によると,牛ふんを堆肥化する際に,55℃で42〜58時間,60℃で10〜17時間の温度に維持すれば,飼料に混入している雑草種子を全て殺すことができることを報告している(Nishida, T., S. Kurokawa, S. Shibata N. Kitahara (1999) Effect of duration of heat exposure on upland weed seed viability. 雑草研究 44: 59-66)。

こうした研究からみると,雑草種子を殺すのに66℃を要求する論拠が何なのか気になる。

D.家畜ふん堆肥を混合したボカシ肥の使用の制限

60℃を確保できたが,66℃を確保できなかった家畜ふん堆肥の場合,その堆肥を使って製造したボカシ肥も野菜などの生育期間中に使えないことになる。というのは,通常,ボカシ肥製造では温度が50〜55℃を超えないように頻繁に切り返しを行なうので,ボカシ肥化してもいつでも施用して良いとの条件を満たせない。

E.修正の要望

栽培期間の短い野菜などへの堆肥施用を考えると,次のことが可能になることが望まれる。なお,この施用による農産物の安全性を裏付けるデータが不十分と判断される場合には,それが実験的に証明された段階で,ハンドブックを修正することが望まれる。

1)堆肥の全ての部分を60〜65℃で3日間以上保持した家畜ふん堆肥は,施用から収穫までに30日間かそれを超える期間を確保する場合には,作物の播種ないし定植前に土壌に施用して良い。

2)堆肥の全ての部分を60〜65℃で3日間以上保持した家畜ふん堆肥と他の材料を混合して製造したボカシ肥で,全ての部分を50℃かそれを超える温度に5日間かそれを超える期間保持し,水分含量を12%以下に乾燥し,病原生物を一定レベル以下(ふん便性大腸菌数のが家畜ふん堆肥サンプル1 g当たり1×103 MPNを超えず,サルモネラ菌が同サンプル4 g当たり3 MPNを超えない)にしたものは,作物の栽培期間中にいつでも土壌に施用して良い。

3)家畜ふん堆肥およびボカシ肥の全ての部分を上記の温度と期間に保持することが必要であり,その確保を行なった作業を所定の様式で生産者が記帳し,認証組織による現地検査の際に確認を受ける。

●方針を検討中の堆肥

上記の「NOPハンドブック」が対象にした堆肥は,「NOP規則」のセクション205.203のc) (2)(ボックス1)にしたがって製造された堆肥で,いわば大型堆肥化装置によって発熱/加熱と乾燥を行なった堆肥である。小規模農家が行なう通気装置もなしで,堆肥材料を堆肥盤の上に堆積して,トラクタを用いてときどき切り返して作る通常の堆肥や,ミミズ堆肥(表2参照)は対象外となっている。

NOP事務局は,通常の堆肥とミミズ堆肥についてのガイダンス案(NOP 5021 Draft Guidance Compost and Vermicompost in Organic Crop Production )についての意見を,2010年10月13日付けて2010年12月13日まで公募した。

NOP事務局の方針案は,上述の発熱・乾燥処理済み堆肥に加えて,下記の堆肥の使用を有機農業で認めるとするものである。

(1) 発熱・乾燥処理以外の方法で製造された堆肥で次のものを許可する。

a.堆肥が有機農業で使用が許可された材料によって作られていて,かつ,

b.堆肥の山を混合し,材料の全ての部分が最低3日間,最低55℃(華氏131度)の熱を発するように管理したもの。

ここで規定した温度や日数の記録を所定の様式で生産者が記帳し,認証組織による現地検査の際に確認を受ける。

(2) 次のミミズ堆肥化を行なったものを許可する。

a.堆肥が許可された材料によって作られていて,

b.1〜3日間隔で有機物を薄い層状に定期的に添加して好気性を維持し,

c.水分を70-90%に維持し,かつ,

d.ミミズ堆肥化の方式別に所定の期間,堆肥化処理を行なったもの(屋外堆積方式で6〜12か月,屋内容器システムで2〜4か月など)。

これらの堆肥についても,全ての材料のタイプと起源,毎日の温度モニタリング日誌,一定高温を達成するのに使用した作業を記録しておき,確認を受けなければならない。

これらにも66℃1時間以上の発熱/加熱で水分が12%以下に乾燥したものでないと,食用作物には収穫の90/120日前にしか栽培期間中に施用できないことになる。

なお,コンポストティ(表2参照)の使用については,「全米有機基準委員会」から勧告を受けているものの,NOPはまだガイダンス案を提示していない。

●グリーン廃棄物

「グリーン廃棄物」(Green Waste)は,庭や公園の草花や生垣の剪定屑,家庭や事業所の食品廃棄物など,堆肥化できる生分解性廃棄物のことで,「グリーン廃棄物堆肥」はそれを堆肥化したものである。

2009年にカリフォルニア州で3種の市販グリーン廃棄物堆肥からビフェントリン(ピレスロイド系の殺虫剤)の残留が認められた。この化学物質を堆肥製造者が投入した形跡はないため,原料に有機農業で許可されていない化学物質が混入していた非農業由来の原料から製造された「グリーン廃棄物堆肥」の使用を有機農業で認めるかが宿題となっていた。

NOP規則は,環境中にバックグランドレベルの合成農薬が存在し,したがって,有機農業生産システム中にも存在する「回避不可能な環境残留汚染」の可能性があることを認識した上で制定されている。さらに,NOP基準は,堆肥のような投入資材中の合成農薬残留がゼロであることを想定した記述を行なってはいるが,その最大許容量をゼロにすることを命じてはいない。

NOP事務局は次の方針を打ち出した。すなわち,非有機の作物残渣や刈り取った芝草のような承認された原料から製造されたグリーン廃棄物およびグリーン廃棄物コンポストは,農薬残留物を含んでいる可能性がある。グリーン廃棄物およびグリーン廃棄物コンポストが,(i)禁止物質(合成農薬など)を堆肥化プロセスで直接施用ないし使用していない,(ii)農薬残留物レベルが作物,土壌,水の汚染に寄与していないならば,有機農業に使用して良い。

この「(ii)農薬残留物レベルが作物,土壌,水の汚染に寄与していない」との記述だけでは不安を感じないであろうか。この判断基準を具体的に記載することが望まれる。例えば,日本では,ポジティブリスト制度によって,食品中に,食品の成分に係る規格(残留基準)が定められていない物質が,人の健康を損なうおそれのない量として定められる一律基準(0.01 ppm)を超えて残留していてはならないと規定されている。せめて,こうした食品残留基準を論拠にして,「有機農業で使用が禁止されている物質が非意図的なプロセスによって含まれている材料を使用して製造したグリーン廃棄物を使用して農産物を生産したとき,人の健康を損なうおそれのない量として定められる一律基準を超えて残留してはならない。」といった記載が追加されることが望まれる。