環境保全の観点が尻抜け

●規格告知に至った経緯

世界的には,オセアニア,中南米,アジア,アフリカで生産された大量の有機農産物が北アメリカとヨーロッパに輸出されて消費されている(環境保全型農業レポート No.10.世界の有機農業の現状)。こうした状況下で,有機農産物に関する基準が国によって大きく異なると,貿易摩擦が生じかねない。このため,食品規格の国際ガイドラインを検討するコーデックス委員会が,「オーガニックに生産した食品の生産,加工,表示及び流通のためのガイドライン」を作成した。このガイドラインは各国が踏まえるべき最低基準で,各国はこれを踏まえて自国の基準を作成する。そして,万が一に国間で貿易摩擦が生じたときは,コーデックスのガイドラインが判断基準として使われる。

1999年に畜産物を除く有機農産物の国際ガイドラインが作られ,これを踏まえて2000年に畜産物を除く「有機農産物の日本農林規格」が告示された。そして,残されていた有機畜産物の国際ガイドラインが2001年に合意された。農林水産省は2001年8月に,我が国における有機畜産のあり方や表示規制の必要性などの検討を,(社)中央畜産会に設置された「有機畜産に関する検討会」に委託した。検討会では,我が国における有機畜産物の生産量は1%未満で,価格は慣行畜産物の2〜5倍に達しているものの,BSE問題を始めとする食の安全への関心の高まりを背景に,「本来農畜産業が自然界における物質の循環に依存した活動であるという原点に立ち返り,このような自然循環機能を活用し、周辺生態系との調和に配慮した持続的畜産の手法の一つとして有機畜産を捉えるべきである。」との基本姿勢を打ち出した。そして,有機畜産に関する基準・規則を設けるべきであると結論した。これを受けて農林物資規格調査会で有機畜産に関する基準・規則の制定について検討し,2005年8月に有機飼料と有機畜産物の日本農林規格を制定することが了承された。そして,2005年10月27日に「有機飼料の日本農林規格」と「有機畜産物の日本農林規格」が告示された。

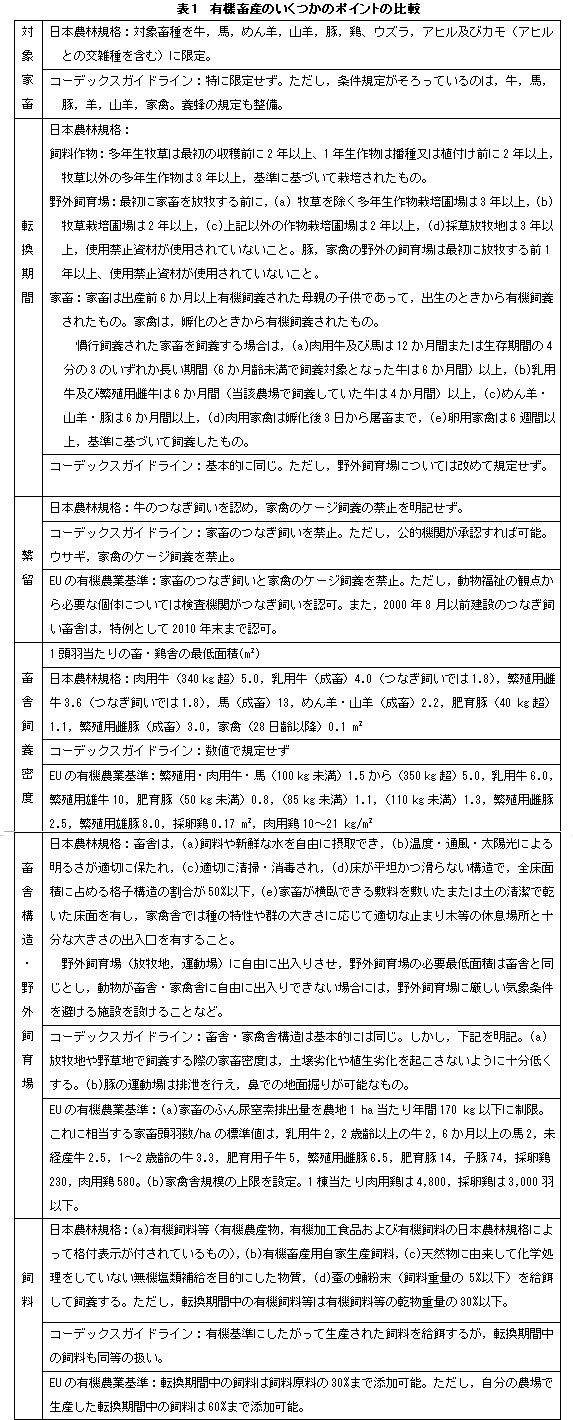

以下に有機畜産に関する日本農林規格を,コーデックスのガイドラインおよびEUの有機農業基準と比較しつつ紹介する(表1参照)。

●生産の原則:簡潔すぎて意義を理解できず

「有機農産物の日本農林規格」において,有機農産物の生産の原則は,『第二条 (1)農業の自然循環機能の維持増進を図るため,化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として,土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに,農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産されること。』と規定されている。これを受けて,「有機畜産物の日本農林規格」において,有機畜産物の生産の原則は,『第2条 有機畜産物は,農業の自然循環機能の維持増進を図るため,環境への負荷をできる限り低減して生産された飼料を給与すること及び動物用医薬品の使用を避けることを基本として,動物の生理学的及び行動学的要求に配慮して飼養した家畜又は家きんから生産することとする。』と規定されている。

コーデックスのガイドラインと日本農林規格を比較したときに最も際だった違いは,有機農業の意義に関する記述が日本農林規格では簡潔すぎる点である。コーデックスのガイドラインでは,(a)有機農業は環境にやさしい方法の一つである,(b)有機生産システムは,社会的,生態的及び経済的に持続可能な最適農業システムを達成することを目指している,(c)有機農業の第一の目標は,土壌の生命体,植物,家畜及び人間が相互に依存しあっているコミュニティの健全性と生産力を最適にすることである,(d)有機農業は,生物多様性,生物的循環や土壌の生物活性を含む農業生態系の健全性を促進かつ向上させるトータルな生産管理システムである,(e)有機農業では,地域の条件に適したシステムが必要であることを考慮し,購入投入物よりも,地域の物質循環に立脚したトータル的管理的方法の使用を重視する,などが記述されている。日本農林規格ではこれらのことがらが,「農業の自然循環機能の維持増進」という言葉に圧縮されている。「自然循環機能」は,広辞苑に載っている言葉でもなく,「食料・農業・農村基本法」で作られた新造語であり,一般の人には理解しがたい用語である。このため,有機農業は合成資材を使用しない農業であれば,購入資材に依存していても,地域の物質循環を活用していても同等であると思われる危険がある。

また,コーデックスのガイドラインでは,(a)「有機の家畜生産は土地と結びついた活動である」,(b)「家畜は有機農業システムに対して,土壌肥沃度の維持・向上,放牧による植生管理,生物多様性の向上と農場における補完的な相互作用の助長,農業システムの多様化の拡大に貢献する」などと記載されているが,これらも「農業の自然循環機能の維持増進」という言葉に包含されてしまっている。

●舎飼飼養+運動場の有機家畜生産が中心

有機家畜生産では動物福祉も重視されており,そのために飼養密度制限や家畜の残虐な扱いの禁止などがなされている。日本農林規格は残虐な扱いを防止する規定をコーデックスのガイドラインに準じて設けているものの,家畜の自由行動や快適性を確保する観点からは次の点で国際レベルから遅れている(表1参照)。

(1)牛のつなぎ飼いを無条件で認めている。コーデックスのガイドラインはつなぎ飼いを原則として認めないものの,公的機関がつなぎ飼いを認めれば可能としており,日本農林規格はこれに準じて認めたのだから,違反ではない。これに対して,EUは2000年8月以前に建設された牛舎については,2010年末までの移行措置として認めているが,こうした条件をつけることもなく,無条件でつなぎ飼いを認めている。

(2)放牧草地での家畜飼養を無視している。日本では放牧が少ないとはいえ,野外の放牧草地や運動場への自由なアクセスを基本にしている有機畜産では放牧条件の規定がなければならないはずである。しかし,日本農林規格では,家畜1頭当たり必要な「野外の飼育場」(採草および放牧のための「採草放牧地」と野外の運動場を含む)の最低面積を,例えば乳用牛(成畜)で4.0m2としている。運動場であればこれでもよかろうが,これは放牧草地にも適用される規定になっており,最大ha当たり2,500頭の乳用牛を飼養できることになる。EUは乳用牛で農地ha当たり標準2頭以下に制限しており,どう考えても異常である。また,コーデックスのガイドラインは放牧で,土壌や水の汚染が起きないことを規定しているが,日本農林規格はこの点についても何ら規定していない。これらは放牧を念頭に置いていないからとしか解釈できない。

(3)工業的家禽飼養の排除を明確に打ち出していない。日本農林規格は,家畜および家禽を野外の飼育場に自由に出入りさせることを規定し,ケージ飼養を排除していると理解できる。しかし,ケージ飼養を禁止する旨の記述はあえてはない。EUの有機農業基準では家禽のケージ飼養の禁止に加えて,家禽舎の規模の上限を設定し,1棟当たり肉用鶏は4,800羽,採卵鶏は3,000羽以下としている。

●ふん尿の処理・施用に関する規定を設けていない

日本農林規格はふん尿の処理・施用に関する規定を何ら設けていない。有機畜産にも「家畜排せつ物処理法」が適用されるので,それで十分との前提に立っているのであろう。コーデックスのガイドラインは,(a)畜舎,放牧草地,運動場での土壌や水の汚染を最小にし,養分のリサイクルを最適化し,ふん尿の焼却を行わないこと,(b)水質汚染を起こさない堆肥化・ふん尿貯留施設の建設と管理を行うこと,(c)ふん尿施用量は地下水・地表水を汚染しないレベルとすることを規定している。しかし,日本農林規格は(b)の堆肥化・貯留施設は「家畜排せつ物処理法」で対応できるものの,上述したように(a)の放牧草地については事実上無視している。そして,(c)の農地へのふん尿施用量については日本には法的拘束力のある規定はなく,今回も規制が先延ばしされた。

EUは有機農業基準において,上述したように,家畜の飼養密度を家畜ふん尿窒素で農地(畜舎用地を含む)ha当たり170kg以下にすることを規定した上で,年間ふん尿窒素170kg/haの飼養密度制限は,耕種経営体で利用してもらえたふん尿量を除外して計算することを規定して,耕種経営体との連携を助長している。

●有機畜産の日本農林規格は日本の畜産の現状に縛られたもの

有機畜産は,環境保全と動物福祉を十分に考慮した上で,合成資材や遺伝子組換え体などの人為的なものの使用を極力排除する土地利用型畜産である。こうした趣旨からすれば,放牧やふん尿の扱いにももっと積極的な規定があって然るべきであろう。そうした点で不十分な規定になっているのは,日本の畜産の現状の中で可能な有機畜産をスタートさせることを主眼に置いたためといえよう。できるだけ早期に本来の有機畜産を目指した日本農林規格を作れる状況になることを期待したい。