●抗菌性成長促進剤とは

抗生物質は,微生物が産生する,他の微生物の生育を阻害する物質であるが,類似した作用を有する人工合成物質と抗生物質をあわせて,抗菌物質ないし抗菌剤と呼んでいる。抗菌剤は人間に対してだけでなく,家畜の病気の治療に顕著な効果を示している。それだけでなく,治療薬として投与するよりは低い濃度の抗菌剤を添加した餌を家畜(家禽を含む)に与えると,飼料効率が高まって,単位飼料摂食量当たりの増体量が増えることが広く認められている。この,病気治療を目的にしたのではなく,飼料効率を高めるために治療目的よりも低い濃度で飼料に添加する抗菌剤を,抗菌性成長促進剤(Antibiotic growth promoter : AGP)または抗菌性飼料添加物と呼んでいる。

●抗菌性成長促進剤の効果

抗生物質のベンジルペニシリン(ペニシリン系抗生物質)が1942年,ストレプトマイシンが1944年に上市されて医療現場で使用され始めた。余談だが,第二次世界大戦が1945年に終わったが,その頃,世界的に結核が不治の病で,日本にも多くの患者がいた。戦後,アメリカ軍によって持ち込まれた貴重なストレプトマイシンによって,結核が治って九死に一生を得た人が少なくない。

日本でストレプトマイシンが貴重品だった1945年頃に,アメリカではストレプトマイシンや他の抗菌剤を,治療に使うよりは低い濃度で添加した飼料を与えて,家畜の生育が促進されることが認められ,抗菌性成長促進剤利用の研究が始められた (例えばMoore, P.R., A. Evenson, T.D. Luckey, E. McCoy, C.A. Elvehjem, and E.B. Hart. (1946) Use of sulfasuxidine, streptothricin, and streptomycin in nutritional studies with the chick. Journal of Biological Chemistry 165:437-41. )。こうした低濃度の抗菌剤では,消化管の細菌が死滅して無菌になることはないことが確認されている。

抗菌性成長促進剤のもう1つの効果は,畜舎・鶏舎の清潔度レベルを引き下げることができることである。ブロイラーの雄ひよこをケージで14日間飼養し,糞などを週に3回除いてクリーンなケージで飼養したものと,糞などを排除しなかったものを設け,抗生物質(ペニシリン+ストレプトマイシン)を添加した餌と,添加していない餌で飼養した。

その結果,抗生物質を添加しない餌を与えた場合,1日当たりの増体重および餌1 g当たりの増体重とも,こまめに糞を除去したクリーンな環境で飼養したものが高く,不潔な環境で飼養したものは有意に低かった。そして,抗生物質を添加した餌で飼養した場合,抗生物質添加効果は,不潔な環境で飼養したもので認められ,クリーンな環境で飼養したものでは認められなかった。さらに,クリーンな環境で飼養されたものに比べて,不潔な環境で飼養されたものでは,血漿のインターロイキン-1のレベルが高く,不潔な環境のために多い外部から侵入してくる細菌に対する免疫ストレスが高いことが示された(Roura, E., J. Homedes and K. C. Klasing (1992). Prevention of immunologie stress contributes to the growth-permitting ability of dietary antibiotics in chicks. The Journal of Nutrition, 122: 2383-2390. )。こうしたことから,抗菌性成長促進剤を使用することによって,清潔度のレベルを下げてその分の手間を省いても,高い飼料効率を維持できるという利点がある。

では,抗菌性成長促進剤がどれだけ家畜の成長を促進するのだろうか。

アメリカで,1950年から1985年の間になされた,抗菌性成長促進剤の使用の有無でのブタの成長を比較した1000を超える結果がまとめられている。それによると,抗菌性成長促進剤使用による日増体量と飼料効率の平均改善効果はそれぞれ,離乳期(体重7-25 kg期)で16.4%と6.9%,成長期(体重17-49 kg)で10.6%と4.5%,肉豚期(24-89 kg期)で4.2%と2.2%と要約されている(Cromwell, G.L. (2002) Why and how antibiotics are used in swine production. Animal Biotechnology. 13: 7-27. )。

●日本における抗菌性成長促進剤の使用量

日本では「飼料の安全性確保及び品質改善に関する法律」に基づいた「飼料及び添加物の成分規格等に関する省令」によって,飼料に添加して良い抗菌剤とその濃度が規定されている。

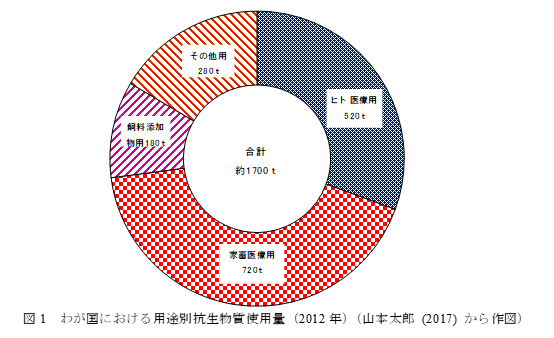

抗菌剤は人や家畜の治療用に加えて,家畜と養殖魚の成長促進にも使用されている。抗菌剤のうちの抗生物質について,その2012年における使用量が,長崎大学教授の山本太郎によって試算されている(図1)。図1の「飼料添加物用」は家畜用と養殖魚用を合わせた値,「その他用」には植物用農薬などを含んでいる。

山本太郎 (2017) 抗生物質と人間.岩波新書.p.177. 岩波書店

●抗菌性成長促進剤使用に対する批判

抗生物質など抗菌性成長促進剤を家畜や養殖魚などに広く利用すると,抗生物質耐性細菌が増え,その耐性遺伝子が人間の病原菌に伝播して,人間の治療薬としての抗菌剤の効果が低下するリスクがある。飼料添加物としての抗菌剤の利用では,このリスクを考慮し,人間の治療薬として特に重要な抗菌剤の耐性菌を出現させる危険性の高い抗菌剤を飼料添加物として認可しないし,そのリスクが高いことが判明した場合には飼料添加物としての認可を取り消している。しかし,飼料添加物として利用することは,そうしたリスクを完全に排除することはできない。

健康な家畜や養殖魚に対する抗菌性成長促進剤の使用が抗菌剤耐性菌の出現を促進し,抗生物質が効果を上げない薬剤耐性菌は世界的に拡大しており,対策を取らない場合,2050年には年間1千万人が死亡するとの予測もあり,WHO(世界保健機構)を中心に,国際機関も,その使用の廃止を繰り返し勧告している。

最近ではWHOが2017年11月に,健康な家畜への抗菌剤の飼料添加の危険性とその削減について取組強化を指示し(WHO News Release: Stop using antibiotics in healthy animals to prevent the spread of antibiotic resistance. ),さらに「医学的に重要な抗菌剤の食料生産動物への使用についてのWHOガイドライン」(WHO guidelines on use of medically important antimicrobials in food-producing animals. 67pp. )を刊行している。

この点に関連した研究を,環境保全型農業レポートでも,「No.16 家畜ふん堆肥中の抗生物質耐性菌」,「No.158 アメリカが飼料への抗生物質添加禁止に動き出す」で紹介しているので参照されたい。

●抗菌性成長促進剤の作用メカニズム

抗菌性成長促進剤の作用メカニズムは,まだ十分には解明されていないとされているが,下記文献から要点を記しておく。

▼口から摂取された抗菌剤が,家畜の成長や飼料利用効率を促進している。抗菌剤の中には消化管から吸収されないものもある。そして,経口投与した抗菌剤は,無菌動物では成長促進効果を持たなかったことが初期の研究で証明されている。こうした結果から,成長促進メカニズムは,抗菌剤と腸内微生物との相互作用によると考えられている

▼孵化や出産の前の家畜の胃腸消化管は無菌であるが,孵化・出産後に,環境,母親(哺乳類の場合)や餌からの細菌が,直ぐに胃腸消化管に定着し始める。誕生の5から6時間後までに,動物の糞の細菌数は10億から100億/g cfu(コロニー形成単位)に達している。大腸菌,ラクトバチルスやストレプトコッカスを含む好気性や通性嫌気性細菌などが直ぐに定着して,急速に増加する。これらの種の増殖によって還元環境が作られ,これによって,少し後になるが,絶対嫌気性細菌が定着できるようになり,少なくとも小腸で安定した優占的微生物相が構成されるようになる

▼存在する微生物相は多数の種について類似しており,家畜によって違いが存在する。 胃腸消化管の違った部位には違った種が優占的に存在しており,全ての部位が一様に高密に定着されているわけではない。

▼微生物は,家畜に対して,発酵産物や病原菌の定着防止の形で,それぞれ栄養と防御を提供している。しかし,家畜はこの利益を得るのに,非常に高い対価を支払っている。つまり,胃腸消化管の微生物は,養分について宿主と競合するとともに,吸収能のある腸の上皮細胞の急速な消耗とターンオーバー(代謝回転速度)を早め,腸の杯細胞による消化管表面をスベスベにして,微生物の付着や侵入を防止している粘液の分泌速度を高め,免疫システムの発達と炎症反応を促進する。これらの効果は全て,動物の成長パフォーマンスを犠牲にして生じている。例えば,ブタの胃腸消化管組織は体重の約5%しか占めていないが,その酸素消費量は体全体の15〜35%を占め,上皮細胞のターンオーバーを加速することによって蛋白質のターンオーバーを速めている。そして,胃腸消化管によって合成された蛋白質総量の90%は,粘液分泌や上皮細胞の脱落によって失われている

▼腸内の通常の微生物相の発達に平行して,腸の免疫システムが発達している。しかし,腸の免疫活性が,微生物相に誘導されて常時維持されているなら,不効率である。例えば,典型例のブタ成畜は毎日数グラムの免疫グロブリンA (IgA)を分泌し,その50%は腸内在来微生物由来の抗原に特異的なものであり,分泌しなくても良いものである。つまり,成長に結びつかない微生物相に特異的なIgA分泌は,一生の間に数百グラムの蛋白質の分泌を家畜に負担させていることになる。

▼腸内微生物は,様々な栄養物や食物繊維などを分解して,宿主が利用できる,酢酸,酪酸やプロピオン酸のような短鎖脂肪,アミノ酸,ビタミンBやKを分泌している。こうした短鎖脂肪は,家畜へのエネルギー供給に貢献しているし,腸の上皮細胞の増殖や絨毛の大きさも促進し,それによって吸収表面積の拡大に貢献している。ただし,微生物由来のアミノ酸が家畜の要求量にどの程度貢献しているかは明確ではない

▼しかし,微生物による栄養物によって恩恵を受けているのは,家畜側の負担の上に成り立っている。こうした負担には,栄養分をめぐる競合,有毒なアミノ酸異化産物(注:微生物がアミノ酸を分解して放出する,アンモニア,アミン,フェノール類やインドールなど)の生成,脂質の消化性の低下,粘液分泌の増加や腸の上皮細胞ターンオーバーの促進などがある。これらは全て家畜の健康やパフォーマンスにマイナスの影響を与える。具体例をあげると,アミンは乳離れしたばかりのコブタに下痢を生じ,芳香族アミノ酸の分解で生じたフェノールとインドールは,成長を低下させ,肉類の風味を損なう

▼要約すると,腸内の常在微生物のプラスの側面が強調されることが多いが,常在微生物は粘液分泌や腸上皮細胞のターンオーバーを大幅に増加させている。事実,腸の上皮組織は体の組織のなかで更新速度が最も高い。この細胞の高いターンオーバーには極度に高い代謝や蛋白質合成速度がともなっており,体全体のエネルギー消費量の23から36%を要しており,成長のパフォーマンスの大きな障害になっている。このため,抗菌剤投与によって,腸内の常在微生物のレベルを引き下げることによって,粘液分泌や腸上皮細胞のターンオーバーの上昇を抑制して,無駄に消費される蛋白質量を減らすことが,抗菌性成長促進剤の作用メカニズムの主要部分と推定される。その他に,腸内微生物の栄養物分解で生ずるアンモニア,アミン,フェノール,インドールなどの減少,日和見病原菌(健康な宿主では感染症を起こさず,健康度が低下した宿主に感染症を起こす病原体)や無症状感染の減少も,抗菌性成長促進剤の使用とも関係していると考えられている。

●世界的に過去半世紀に肥満が急増

肥満が過去半世紀に急増している。ボディマス指数(体重を身長の二乗で割った値:BMI)は,健康人で20から25,25から30が過剰体重,30以上が肥満と判定される。山本太郎(2017)によると,1970年以前に,世界的に肥満した人はほとんど見られなかった。1980年には肥満に過剰体重者を加えた人数が約8億人となり,現在では20億人を超え,15億人が過剰体重,5億人が肥満と推定されている。過去40年間に毎年8万人を超えるスピードで肥満が増えたという。実際には生じていないが,突然変異で遺伝的に太りやすくなったとしても,突然変異がこれほど速くヒト集団全体に広がることはない。また,摂取カロリーの過剰だけでは説明できないという。

上述したように,特に幼い家畜ほど,飼料に低濃度の抗生物質を添加すると,高い率で体重が増加するのに類似して,生後6か月以内に抗生物質を投与された子供は,より肥満傾向にあるという実態調査の結果もある(山本太郎,2017)。

幼児期に抗生物質を投与されると肥満傾向があることを示す研究として,次がある。

デンマークのラスムセンらは,2011-16年に他の人達が実施した8つの調査結果(合計331,596人を調査)のメタ分析を行ない,生後24か月以内に抗生物質を投与された幼児について,生後12歳までBMIを追跡した。そして,慢性病や栄養不良になった子供を除く結果をまとめた。そして,抗生物質無投与と投与の子供のBMIの比率(オッズ比)(抗生物質投与子供のBMI/無投与子供のBMI)を算出した。

その結果,幼児期の抗生物質暴露は,太りすぎや肥満と関係していた(オッズ比1.11,95%信頼区間1.02-1.20)。ただし,1回だけ投与や6か月と24か月の期間における暴露は,子供の太りすぎや肥満のリスク増加とは関係していなかった。そして,複数回の投与で,オッズ比が1.24 (95%信頼区間1.09-1.43),生後6か月までの投与でオッズ比が1.20 (95% 信頼区間1.04-1.37)となった。結論として,幼児期の抗生物質暴露は,最初の6か月以内に投与したり,生後24か月までに繰り返し抗生物質を投与したりすると,幼児期の太りすぎや肥満のリスクが増加した。

●この50年間で「現代の疾病」が急増

肥満,喘息,食物アレルギー,アトピー性皮膚炎,糖尿病などが過去半世紀に急増し,「現代の疾病」と呼ばれている。これらが1942年のペニシリンの実用化以降,急速に使用が拡大した多様な抗生物質に起因していると,山本太郎 (2017)は指摘している。同様な趣旨に沿って,最近,下記の本なども刊行されている。

A.コリン(矢野真千子訳)(2016)“あなたの体の9割が細菌”.河出書房新社.

D.モントゴメリー・A.ビクレー著(片岡夏実訳)(2016)“土と内臓”.368pp. 築地書館.

E.モノッソン著(小山重郎訳)(2018)“闘う微生物”.227pp. 築地書館.

いずれの本でも,これらの疾病が,抗生物質投与でどのようなメカニズムによって生じているかは分かりにくい。それは、これらの本が専門書ではなく啓蒙書であることと,メカニズム自体が十分には解明されていないためである。例えば,1946年のMoore et al.による,低濃度のストレプトマイシンなどの抗菌剤を添加した飼料で家畜の生育が促進される研究報告(前出)は,抗菌剤投与で家畜のビタミンの葉酸要求量が高まり,抗菌剤とともに葉酸を飼料に添加すると,顕著な家畜の増体が観察されたことを報告している。このため,抗菌剤によって腸内微生物が変化し,葉酸要求量が高まり,葉酸添加が増体には必要だとした。しかし,飼料に抗菌剤を加えず,葉酸だけを加えても,増体は認められず,問題が単純ではなかった。山本太郎(2017)はこの研究を引用し,ストレプトマイシンと葉酸の添加で増体が生ずるとしているものの,これが抗生物質添加による家畜増体の原因とはせず,メカニズムを明確には述べていない。

「●抗菌性成長促進剤の作用メカニズム」で引用したDibner and Richards (2005)は,Moore et al.の葉酸要求量増加に全く論及しておらず,ストレプトマイシン添加による家畜の葉酸要求量が高まり,飼料への葉酸添加量を増やしたために,増体が生じたなどとは,全く記していない。

抗生物質投与で腸内微生物が変化し,現代の疾病が生じたとしても,そのメカニズムはまだまだ未解明部分が多い。

●抗生物質を使わないシュタイナー学校の児童にはアレルギー疾患が少ない

ルドルフ・シュタイナーの人智学に基づいて,バイオダイナミック農法に加えて,子供の教育のためのシュタイナー学校など,いろいろな活動が行なわれている。環境保全型農業レポート「No.320 シュタイナー学校の児童には一般の児童よりもアレルギー疾患が少ない」に紹介したように,シュタイナー学校の児童は,シュタイナーの考えに基づいて,母乳だけで哺乳し,抗生物質,解熱剤やワクチン接種を抑制し,食材は農薬や化学肥料を使用しないバイオダイナミック農法や有機農法のものを用いることが多い。こうしたライフスタイルは,数10年前の人々が実施していたものに近い。

2つのシュタイナー学校と2つの一般の学校のそれぞれ5歳から13歳に児童を比較した結果,一般の学校に比べて,シュタイナー学校の児童は,抗生物質,解熱剤や新3種混合ワクチン(はしか・おたふく風邪・風疹)の予防接種の投与や接種が有意に低いとともに,アレルギー疾患(気管支喘息,アトピー性皮膚炎(湿疹),アレルギー性鼻炎・結膜炎症状(花粉症を含む))の有病率は,シュタイナー学校の児童では一般の学校の児童でよりも有意に低かった。

こうした結果は,「現代の疾病」の急増が幼児期の抗生物質投与に起因するという考えを支持するといえる。