正月料理である雑煮を正月以外に食べる地域は少ないと思われますが、島原地方では比較的通年、この具雑煮が食べられています。島原半島には雲仙岳が、島原市には眉山《まゆやま》がそびえ、有明海に面した地域なので山海の幸が豊富で、具雑煮はその幸をふんだんに炊きこんでつくられています。寛永14年(1637年)……

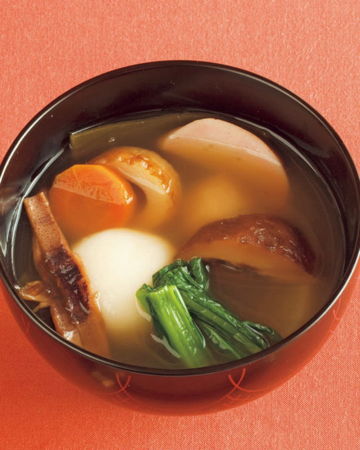

熊本の雑煮に共通しているのは、醤油仕立てで丸もちが使われることです。具は大根、にんじん、里芋、椎茸、ごぼう、京菜、昆布、するめなどがよく使われ、縁起のよいように丸く切ります。これにちくわ、かまぼこ、焼き豆腐などが加わります。30㎝もの長さになり、長寿を願う縁起物とされる伝統野菜の水前寺もやしを入……

魚をご飯や麹と漬けこむいずしは、正月や来客時のごちそうとして、また、冬の間の保存食として北海道に根づいている伝統食です。鮭をはじめ、にしん、ほっけ、かれい、はたはた、きんきなど、いろいろないずしが各地でつくられてきました。 話を聞いた帯広市の家庭では、正月に食べられるよう11月中旬から準備を始め……

かぶらずしは、正月の伝統的な料理として各家庭でそれぞれ腕によりをかけてつくり、親戚や知人に配ったものです。脂ののった能登のぶりは漬けこむとロースハムのようなピンク色になり旨みが際立ちます。かぶはより甘く上品な味わいになります。 魚と米(めし)を発酵させるなれずしとは違い、麹も加えて北陸のマイナス……

県の三大河川の一つ、高梁《たかはし》川流域で県南西部に位置する総社《そうじゃ》市周辺でつくられてきた昆布巻きです。焼いたはえ(はやともいう。うぐい、おいかわなどコイ科の小型~中型の川魚の総称)を芯にする川沿いの地域らしい正月料理です。 昔は川ではえを釣り、自宅で焼き干しにしたそうです。また、夕方……

紀の川中流域の那賀《なか》地方で正月だけにつくられる、黒豆と、高野豆腐や野菜などの含め煮を混ぜ合わせた料理です。黒豆の五目煮とも呼ばれますが、一般的な五目煮とは似て非なるもので、黒豆は黒豆だけで甘く煮て、野菜や高野豆腐はそれぞれ味つけしてから混ぜ合わせます。手間はかかりますが、その分それぞれの素……

落花生の甘い煮豆と、かやくと呼ばれる別に煮た野菜を合わせたじゃじゃ豆は、みかんの産地として有名な県中部、紀伊水道に面し有田《ありだ》川の河口に広がる有田市初島地域の正月料理です。この地域は砂地のため開花期にたくさんの水を必要とする大豆を栽培できず、代わりに乾燥に強い落花生をつくって利用してきまし……

徳島では煮豆というと金時豆が親しまれており、かき混ぜ(五目ずし)やお好み焼きにも入れます。おせち料理の煮豆も黒豆よりは金時豆が多く、正月には甘煮だけを食べるよりも、甘煮と根菜類と一緒に炊いた「れんぶ」が県下全域で食べられてきました。建前《たてまえ》(新築祝い)にも大鍋いっぱいにつくって昼食にふる……

大根とにんじんの紅白なますは「源平なます」ともいい、通常は薄揚げが使われますが、正月には少し贅沢にぶりを加えた「ぶりなます」が用意されました。脂ののった冬のぶりと酢がほどよく調和しておいしく、酒の肴としても喜ばれます。この他、ぶりの残《ざん》(アラ)やかまを焼き、身をほぐして和える「ぶりかまなま……

富士山の南西麓にある富士宮市は、落花生が特産です。富士山由来の火山灰土壌は水はけがよく、乾燥に強い落花生が昔から栽培されてきました。収穫した実は、大きいものは乾燥させ、小さいものや商品になりにくいものは塩ゆでして食べたそうです。今は、夏から秋にかけて新鮮な生の落花生が地元の直売所などで売られてお……

京都南部は寒暖差や地形が茶の栽培に適した土地で、茶どころになっています。その中で宇治田原町は冬の乾燥した気候を利用してつくる干し柿「古老柿」も有名です。 宇治田原の古老柿はつるして干すのではなく、刈りとった後の田んぼに組まれた「柿屋」と呼ばれる、わら屋根のついた棚に並べて干す珍しいつくり方です。……

重箱にぎっしり詰められているのは、ぜんまいの一本煮、凍み大根や凍み豆腐、うど、身欠きにしんなど。秋田との県境にある西和賀では、盆や正月、祭りや冠婚葬祭などには乾物や塩蔵の山菜などを大鍋で煮て、必ず煮しめをつくります。 上にのっているのは、ぜんまいです。普段の煮物では食べやすいように切りますが、若……

ひょうは、スベリヒユのことです。他所では雑草とされる野草をゆでて干して保存し、おもに雪におおわれて野菜が不足する冬の食料としてきました。現在でも、正月には「今年、ひょっとしてよいことがありますように」と縁起をかついで食べます。 夏には生のひょうをゆでて辛子和えなどで食べますが、土用が過ぎ、つぼみ……

会津地方の只見《ただみ》町にのみ今も伝わる郷土料理です。平椀に盛るので「おひら」と呼ばれます。大晦日に歳神様を迎える祝いの膳につけられます。昔の冠婚葬祭にも欠かさずにつくられました。 材料から盛りつけ方まで、すべてに意味があります。椀には「根のもの、土のなかで育つもの」であるごぼう、にんじん、長……

のっぺいは県全域でつくられる代表的な郷土料理ですが、地域ごとに特色があります。新潟市近郊では里芋が中心で、祝いごと用と仏事用を区別します。正月用には10種類くらいの材料の中に生鮭、鶏肉、いくらが入り正月料理の主役級の存在です。祝いごとでは材料を拍子木切りか短冊切りにします。仏事用には精進仕立てで……

大皿に盛られた煮物は、これが1人分です。大晦日の年取りから正月三日まで味わいます。長岡市内の豪雪地帯、山古志《やまこし》地区で長年つくられてきて、「正月のごっつお(ごちそう)」ともいいます。 くずれやすい豆腐だけは別鍋で煮含め、それ以外の食材は一緒に煮て味を調えて、1人分ずつ盛りつけます。具の数……

北播磨地域のほぼ中央、平野部の穀倉地帯である小野市でつくられている正月の煮しめです。自家製の根菜類や里芋、手づくりこんにゃく、高野豆腐も入ります。北播磨北部の山間部では昭和30年代頃まで寒冷な気候を利用して高野豆腐が製造されていたので、この地域ではなじみのある食材です。ちくわ、椎茸など旨みを加味……

春を告げるたけのこや季節の野菜、豚三枚肉などを煮た、祝い膳や客膳には欠かせない煮しめ料理です。羹《あつもの》は吸いもののことですが、この料理に汁けはありません。もともとは島津の殿様料理で、県内の各町村に残る古文書などによると、筍羹、春寒、春筍、筍寒とも書かれています。由来からして鹿児島市内で武家……

つぼっことも呼ばれ、塩くじらと山菜でつくるくじら汁と並び、道南・松前町の伝統的な年取り料理のひとつです。野菜、じゃがいも、豆腐、椎茸、たこ、あるいは、ほっけでつくったかまぼこや鮭、ごっこ(ホテイウオ)など地元でとれた山海の材料をすべてさいの目に切りそろえ、大きな鍋で煮て、年取りから三が日まで毎日……

県最東部の上野原市では、年取りにけんちん汁を食べる習慣があります。正月に何もしなくていいようにつくりおきし、温め直したものを正月にも食べます。味つけは味噌と醤油、醤油仕立て、味噌仕立てと、家庭によって違います。大晦日にはけんちん汁とともにそばも食べました。商家では大晦日の食事に、元旦に並べる正月……

鬼怒《きぬ》川沿いに位置する結城は、川周辺の土地が豊かで、米をはじめ、麦、大豆、そば、野菜全般がつくられてきました。すみつかれは、春に季節が移り、農作業の始まる初午に食べる料理で、しもつかれとも呼ばれます。正月の「塩引き」の残りの塩鮭の頭、節分の残りの炒り豆、酒粕、おろした大根とにんじんを煮たも……

新巻鮭の頭や尾と節分の福豆を炒った大豆、鬼おろしでおろした大根とにんじんなどを醤油や酒で煮てから冷まし、味をしみこませた料理です。県内では南会津郡の一部の地域だけで初午(2月最初の午の日)に食べられています。鬼おろしでおろした大根は繊維も水けもちょうどよく残り、鮭や大豆などの具材の味がよくしみこ……

江戸時代から続くという初午の行事食です。どこの家でもストーブの上に大きな鍋をのせて、グツグツ、コトコトと煮こみました。屋敷まわりに祀《まつ》られた稲荷に、しもつかれと赤飯を供えます。地域によってはきんぴらごぼうも供えました。料理は皿に盛る地域とわらづとに入れるところがあります。しもつかれを初午に……

県東部の畑作、稲作の農業を主とした地域では、2月の初午(旧暦の場合は3月)に稲荷神社や集会所に集まって飲食が行なわれ、その際に食べる料理です。また、屋敷稲荷(屋敷まわりに祀られた稲荷)に供えて各家で祭りをする地区もあります。とくに茨城、栃木の県境および日光街道沿いの町で多くつくられています。 材……

徳島市周辺や県南部では、桃の節句(月遅れの4月3日)になると、女の子も男の子も三段重ねの手提げの小箱「遊山箱」にごちそうを詰めてもらい、遊山に出かけます。 中に詰める料理は、巻きずしにいなりずし、ゆで卵に卵焼き、色つきの寒天やようかん、ういろう、煮しめが定番です。行き先は桜の咲く土手や公園、磯や……

田植えではいろいろな地域で似たような煮物が食べられていますが、飯山地方の煮物に欠かせないのは凍《し》み大根。凍み大根は寒さの厳しい地域で生活する人々の知恵で生み出された保存食です。凍み大根が水分をよく吸うことから、田んぼにたっぷり水が入るように、田の水に不自由しないようにという願いがこめられてい……

札幌まつりは明治のはじめから続く北海道神宮例祭のことで、毎年6月14日から16日に行なわれます。本格的な初夏の訪れを告げる行事でもあり、札幌市民最大の祭りとして親しまれてきました。 北海道神宮のお参り、山車《だし》の見物、中島公園の露店と楽しみが多い祭りですが、15日の例祭の日に家族で食べるごち……

おくずかけ(お葛かけ)は、かたくり粉などのでんぷんでとろみをつけた具だくさんの汁物で、宮城県の代表的な郷土料理です。禅宗の普茶料理の「雲片《うんぺん》」(細かく切った野菜をくずでとじたもの)をまねたともいわれており、もともとは寺院で食べる精進料理でした。それが家庭に広まってお盆やお彼岸に食べるよ……

県東部で隣接する匝瑳《そうさ》市八日市場地区と旭市干潟地区という限られた地域で、お盆の行事食としてつくられてきた料理です。材料はありふれたものですが、7種類の色とりどりの野菜を、すべてていねいにせん切りにすることで、手間をかけたごちそうとなります。 野菜それぞれの歯ごたえや色を残すように順番に煮……

県中部の松阪市嬉野《うれしの》地域は気候が温暖で、米をはじめ、さまざまな野菜がとれる農産物が豊かな地域です。ここは人々の結びつきも強く、昔ながらの行事も多く残っています。盆汁は、お盆に家族が集うときには必ずつくられる、夏野菜中心の具だくさん味噌汁です。夏の疲れた時期にとることでビタミン類やたんぱ……