山添村は、県の北東部、三重県境に位置し、奈良盆地と伊賀盆地にはさまれた大和高原にあります。海からも川からも遠く鮮魚の流通が難しかった頃、家庭ではさば缶が常備されており、これを米と一緒に炊きこんだのがこのご飯で、季節を問わずつくられてきました。旨みのあるさばと煮汁がしみこんだご飯は、汁物さえあれば……

会津地方は県西部に位置し、山々に囲まれています。山では数多くの山菜やきのこがよく育ち、昔から大切な食材でした。わらび、ぜんまい、こごみ、ふきなどがよく利用されます。塩漬けや乾燥などして長期保存できるので、季節を問わず卵とじにしたり、じゅうねん(えごま)味噌で和えたり、くるみ和え、炒め物などさまざ……

かたくて大きな南関あげをのりの代わりに使った巻きずしは、昔から県北部の南関町で正月や祭り、祝いごとになるとつくられてきたごちそうです。 南関あげの由来は諸説ありますが、1637年から38年にかけて起こった島原の乱の後、四国の伊予松山地方から島原半島へと移住させられた人々が、通り道となった南関でそ……

5月下旬、岩木山の雪が消え、ウツギの花が咲き始める頃になると、津軽の人たちは山へ根曲がり竹をとりに行きます。根曲がり竹は孟宗竹《もうそうちく》と比べて細く、アクが少なくやわらかいのが特徴で、青森ではたけのこというと根曲がり竹を指します。たくさんとれた根曲がり竹は家族総出で皮をむいてから、加工場で……

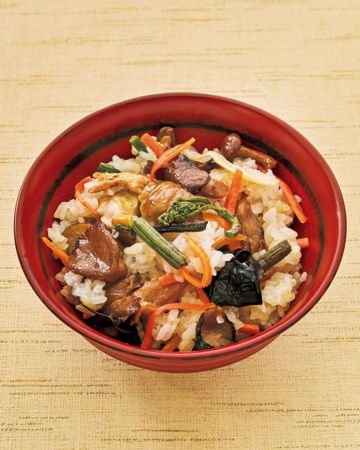

富山市街から南東へ約30㎞、霊峰立山の麓に位置する芦峅寺《あしくらじ》は立山に入山する際の最後の村落で、道筋に並んだ宿坊が信者を出迎えました。その宿坊で出された精進料理が「つぼ煮」で、つぼ椀という蓋つきの朱塗りのお椀に盛ったことからそう呼ばれています。この宿坊料理が一般家庭にも広まり、かつては葬……

料理名の「かんぴょう」は干し大根のことです。この煮しめはかんぴょうと根菜類と油揚げやちくわを煮たおかずで、干し大根のかんぴょうは厚みがあって歯ごたえがよく、甘さもあり煮しめの味に深みを与えています。かんぴょうだけで煮しめることもあります。 ユウガオからつくるかんぴょうも巻きずしや昆布巻きに使いま……

切り干し大根やこんにゃく、干し椎茸、干しぜんまいやにんじんなどのたっぷりの具材を使った久住地方の白和えで、昔から冠婚葬祭のおもてなし料理として正式なお膳には欠かさず出されてきました。大人数の来客用に一度につくるため、大きなすり鉢で2人から3人がかりで「そらやれ」「ホイホイ」「それそれそれ」とかけ……

はす(れんこん)のしゃきしゃきとした食感に、昆布とちりめんじゃこのうま味がきいた三杯酢がからんでさわやかなおいしさです。はすのおいしい季節にはよくつくりました。酢、砂糖を使い日持ちがするので、たくさんつくって、おいておけるのも忙しい主婦にはありがたい料理です。 瀬戸内海に浮かぶ周防大島《すおうお……

県西北部で日本海に面する長門市周辺では、畑で白菜をつくっていた家庭が多く、白和えといえば白菜を使うのが一般的で、精進料理の他に日常のおかずとしてもよく食べていました。県北部の阿東町(現山口市)あたりでも見られますが、地域性があるようです。こんにゃく、椎茸、しそ、ねぎなどを入れるという人もいますが……

すり鉢ですったくるみだれで、もちや山菜、きのこなどを和えるくるみ和えは、県内に多数あるくるみ料理の代表といえます。くるみを割ってする労力や手間がかかることと、その味がとてもおいしいことから、昔からごちそうとされてきました。 和える材料は、そのときに手に入るものです。県東北部、北上山系にある葛巻《……