今号ではチッソ固定菌を重点的に取り上げました。これまで大気中のチッソを固定する微生物としては、マメ科植物の根に根粒をつくる根粒菌がよく知られていましたが、ここに来て、非マメ科植物のイネにおいて、チッソ固定に大きく関わると見られる微生物がわかってきました。肥料代が高止まりし、有機農業への関心が高まるなか、大いに注目です。

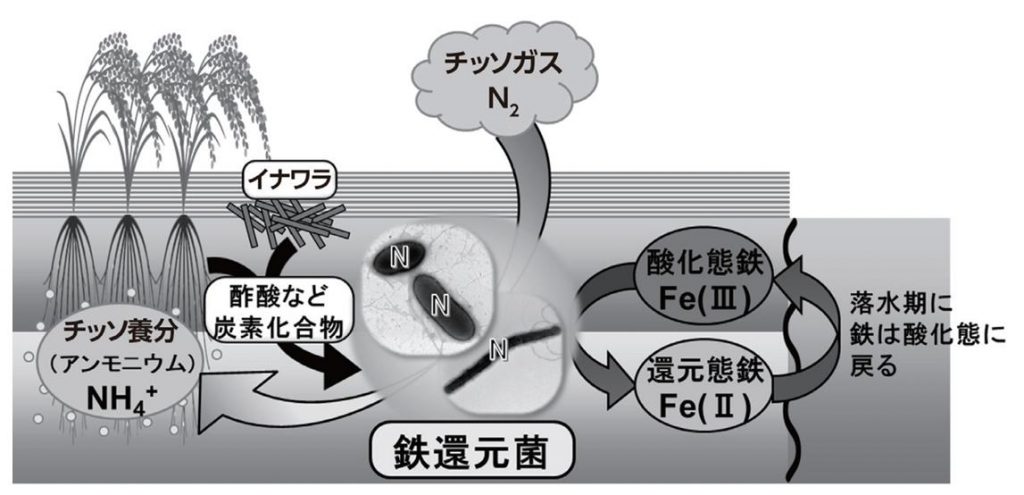

イネにおけるチッソ固定菌の一つは鉄還元菌。鉄還元菌はイナワラの分解産物の酢酸と、水田土壌に含まれる鉄をエネルギー源としてチッソ固定していることを妹尾啓史氏ら(東京大学)が明らかにしました。水田土壌における圃場試験でも、土壌表面に農業用純鉄粉を散布したところ、チッソ固定が増強され、チッソ無施肥でも慣行施肥と同等以上の生育が得られる場合があったとのこと。このほかにも、メタン酸化菌が水田に豊富にあるメタンガスをエネルギー源にしてチッソ固定していることを南澤究氏(東北大学)が解説しています。

今号ではバイオスティミュラントも重点的に取り上げました。バイオスティミュラントは植物を高温や乾燥などのさまざまな環境ストレスから強くするもので、生物刺激剤ともいわれ、さまざまな研究成果が報告されています。

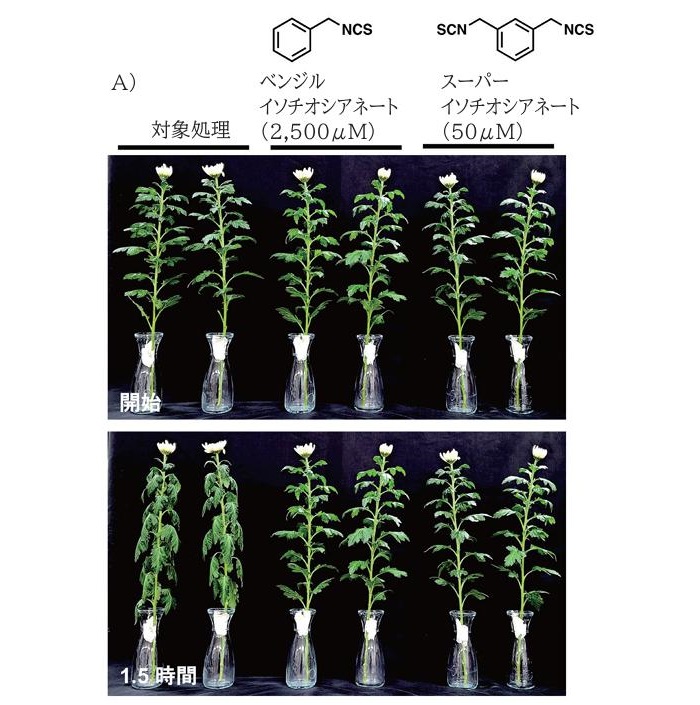

たとえば、アブラナ科の辛味成分イソチオシアネートに植物の気孔開口の抑制作用があることを相原悠介氏(神戸大学)と木下俊則氏(名古屋大学)が明らかにしました。写真1はキクの葉をイソチオシアネート類化合物溶液に浸けたあとに3時間光処理し、断水を1.5時間行なったあとの状態(左の2つは無処理)。イソチオシアネート類を処理したキクでは、1.5時間の断水でも、しおれが抑えられました。

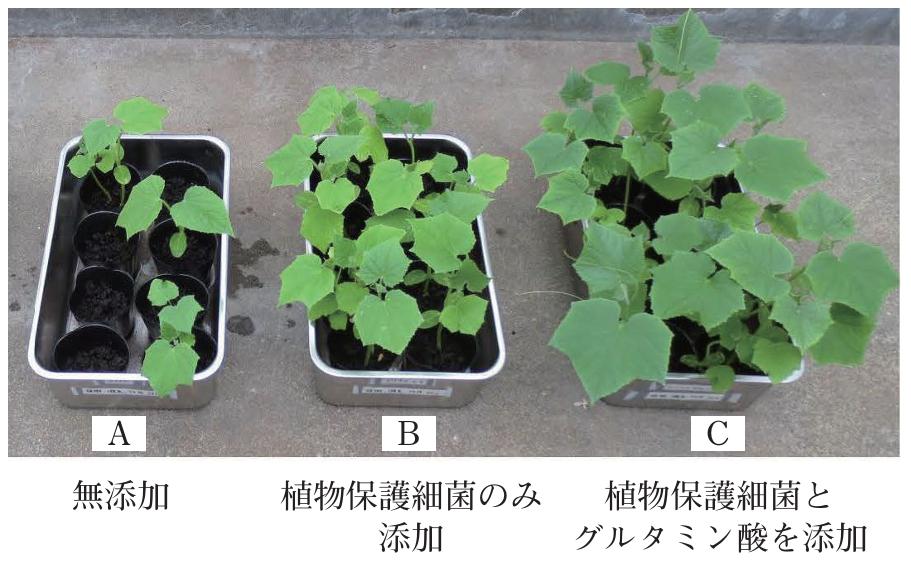

このほか、土壌病害を化学農薬に頼らずに防除する手法として、土壌病害を抑える効果のある植物保護細菌の研究も取り上げました。

写真2はピシウム病菌が蔓延する土壌でキュウリ幼苗を栽培したもの。植物保護細菌を添加しない区画(A)に対して、植物保護細菌を添加した区画(B)では幼苗の生育に回復がみられ、植物保護細菌とグルタミン酸を添加した区画(C)では生育量が2倍に増大。竹内香純氏(農研機構生物機能利用研究部門)がグルタミン酸と植物保護細菌の併用によってキュウリ苗立枯病が抑制されることを解説しています。

以上、ご活用ください。

2025/04/14