三平汁は塩漬けやぬか漬けの魚と野菜でつくる塩味の汁で、北海道の伝統的な魚の汁です。江戸後期に各地の民俗や歴史、地理などの記録を残した菅江《すがえ》真澄《ますみ》の日記『蝦夷喧辞辯《えみしのさえき》』にサンペ汁が掲載されており、「北海道」の命名者とされる松浦武四郎の『再航蝦夷《えぞ》日誌』にも記述……

かじかは別名「鍋こわし」、おいしくて鍋をつついて壊してしまうことから、こう呼ばれています。ややグロテスクな姿ですが、よいだしが出て魚の汁の中でも味がとくにおいしいです。新鮮なかじかが手に入るとまずつくるのが味噌汁で、残ったら塩でしめて三平汁にしました。北海道の最北に位置する稚内市は、宗谷海峡を挟……

さんまの水揚げ量が本州一の大船渡市で塩焼きと並ぶ定番料理が、すり身汁です。おかわりをして一人2杯は食べ、家族が少なくても多めにこの分量でつくり、温め直しながら食べます。 そのつくり方には産地ならではの特徴が見られ、まずさばく際には頭をちぎるようにして同時に皮をはぎとり、それから三枚におろします。……

真だらの頭、エラ、中骨、内臓などの「じゃっぱ」を使い、味噌味や塩味でつくる青森県の冬の郷土料理です。じゃっぱとは津軽弁で「雑把」の意味。以前は各家庭で年取り魚の真だらを一本まるまる購入すると身と白子、たらこをおかずや酒の肴にし、残ったじゃっぱを汁にしていました。頭から尾っぽまで捨てることがない始……

三陸沿岸で親しまれている冬の汁ものです。定置網で水揚げされたどんこは舌がふくらんで出ており、その見た目から「ベロ出しどんこ」と呼ばれます。 一般的に魚を汁に入れるときは刻んだ身やアラを使うことが多いですが、どんこは骨が細かく、身がやわらかく崩れやすいため、小さめのものは内臓をとったら丸ごと入れま……

厳冬期の庄内地方における自慢の一品が、寒だらの味噌仕立ての汁ものです。日本海に面する庄内地方は大寒の時期になると地吹雪《じふぶき》(地上に降り積もった雪が、強い風に吹き上げられ乱れ飛ぶこと)が激しく、道の先も見えなくなることがしばしばです。 この時期に産卵のために庄内浜に回遊してくる真だらが寒だ……

茨城県の代表的な料理ですが、もとは漁師の船上料理です。船では水が貴重だったため、底曳《そこび》き網漁で揚がった売り物にならないあんこうと冬野菜の水分のみを使い、味噌で味つけした鍋料理がどぶ汁の起源といわれています。北茨城市の平潟地区で食べてきたもので、昭和40年代頃から温泉・鉱泉が湧き、民宿、旅……

九十九里町はいわしの町。町全体がいわし漁とともに栄えてきた歴史があります。これは九十九里沖で水揚げされたいわしを使った家庭料理の一つです。いわしのつみれにねぎを添え、なるべく余計なものは加えません。うす口醤油を使うので、薄味に見えますが、やさしい味の中にしっかりとうま味とコクがあります。しょうが……

たたき汁は魚のだんご汁のことで、伊豆諸島の新島《にいじま》や式根島の郷土料理です。たたきの原料は地元でムロと呼ぶムロアジの一種のアオムロ(クサヤモロ)で、新島名物のくさやの原料になる魚です。水分が多く鮮度が落ちるのが早いムロは、島ではくさやに加工します。その日のうちに処理しなければならないので、……

すけとうだらがメインの汁もので、ごぼうやねぎは脇役、風味のために少量入れるだけです。新鮮なたらをぶつ切りにし、身やアラ、頭、肝、白子や卵巣まで余すところなく煮こむのでしっかりとだしが出ています。麹の米粒が残る越中味噌(淡色系辛口)との相性もよく、「たらの三杯汁」という言葉があるほど、何杯も食べて……

めぎすは和名をにぎすといい、きすに似た上品な白身の魚です。きすとは別種の魚ですが、目が大きいきすのようなので「めぎす」と呼ばれたり、きすに似ているので「にぎす」と呼ばれるようです。漁獲量は石川県が第1位で、もう30年以上全国の3割近くを占めています。7~8月の底曳《び》き網の休漁期を除き、年間を……

寒さが厳しくなる季節に、体を芯から温めてくれる冬の定番料理です。具だくさんで、汁ものでもあり、野菜料理でもあるといえます。今も日常的につくられていますが、ごちそう感もあり、寒い日は粕汁があると「阿呆《あほ》の三杯汁」といわれるのを承知でおかわりをしてしまいます。夕食にたっぷりつくり、次の日の朝食……

日本海に面した香住《かすみ》地方で、どぎと呼ばれるのはゲンゲ科の魚(多くはノロゲンゲ)で、底引き網でかにやかれいなどに混ざって水揚げされる深海魚です。昔は商品価値のない雑魚なので「下《げ》の下《げ》」がゲンゲになったともされていますが、昨今では「幻魚」の字を当てています。全身がゼラチン質の粘液で……

山口県ではかわはぎやうまづらはぎのことを「めいぼ」「めんぼ」「めぼう」「はげ」などと呼び、味噌汁や煮つけや鍋物で食べます。身の骨離れがよく、子どもも食べやすい魚です。秋から冬にかけて、めいぼは肝がおいしくなります。肝入りの味噌汁は、子どものときは生臭いと思っていたが、大人になると肝をそのままある……

えそのミンチ(すり身)のだんごが入ったかわいい吸いものです。白いだんごと野菜の緑色との対比もきれいです。骨がなく子どもでも食べやすく、魚のだし汁のおいしさを伝えるのにぴったりの一品です。 えそは白身でおいしい魚ですが、長い小骨が多いので家庭でえそを料理すると、小骨をいちいちとり出しながら食べるこ……

「おつい(おつう)」は汁もののことで、東予《とうよ》の瀬戸内沿岸部では新鮮な小ぶりの白身魚を水だけで煮立てた潮汁をそう呼んでいました。瀬戸内海沿岸は、高縄半島を境に、東は島しょ部と浅い砂泥《さでい》域の燧灘《ひうちなだ》、西はおだやかな伊予灘、その間に深く潮流の速い来島《くるしま》海峡と、海域に……

わらすぼは、日本ではおもに有明海に生息するハゼ科の魚です。紫色のぬるぬるとしたうなぎのような体と、鋭い歯がむき出しになった特徴のある顔の魚ですが、味噌汁にすると大変おいしい食材です。近年漁獲量が減り高級食材になりましたが、昔は日常的に食べられていました。 味噌汁は、身はほくほくした食感の淡白な白……

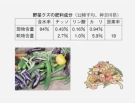

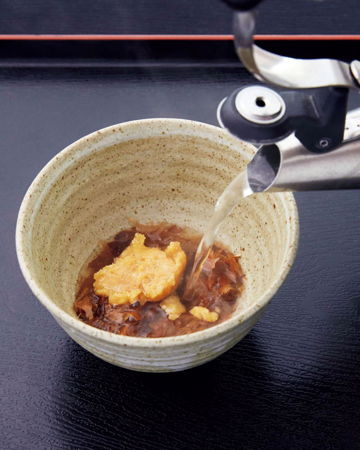

かつお節と味噌を湯のみやお椀に入れ、お茶やお湯で溶かすだけです。いわばインスタント味噌汁で極めてシンプルですが、削りたてのかつお節は香りが立ち、濃いうま味が口の中に広がります。 薩摩半島の南に位置する枕崎は遠洋漁業の拠点港で、かつお節生産量は日本一です。港町の朝は早く、慌ただしく茶節をかきこみ仕……

沖縄の方言でカチューは「かつお(かつお節)」、ユーは「湯」を意味しています。地域によっては、ヤカンから湯を注ぐことからヤカン汁とも呼ばれています。削り節と味噌、お湯があれば手軽にできる即席の味噌汁で、時間のない朝などにとても便利な一品です。削り節のうま味と味噌がよく合います。 食欲のないとき、二……

よどというのはクルメサヨリのことで、汽水湖や河川河口域で生息している、サヨリの幼魚に似た魚です。茨城県では霞ケ浦の南東岸永山から牛堀の湖岸付近の、利根川に流れこむ河口近くの地域でとれます。よどのすましは、行方《なめがた》市を中心としたその霞ケ浦湖岸の地域の料理です。日本で2番目に大きい湖の霞ケ浦……

中津川市は、東濃圏域にあり木曽川が東西に貫流する中山間地域です。海の魚の入手が難しかったので、鯉は重要なたんぱく質源であり、客のもてなしや滋養強壮に食べられてきました。 鯉こくは、苦玉(胆のう)以外は内臓ごと筒切りにした鯉を地域の特産の赤味噌(豆味噌)で煮こんだ汁ものです。ごぼうなどの風味づけの……

酒で酔わせたどじょうが骨までやわらかい、トロミのある味噌仕立ての汁です。農家は土用になると稲の根張りをよくするため、水田の水を干し上げます。このとき、用水路も干し上げてどじょうをとりました。そのどじょうとうどん、自家製の野菜をたっぷり使った夏バテ予防のスタミナ料理として、農家の多い地域に伝わって……

県北部に位置する宇佐市院内町《いんないまち》は海から離れた山間地で、海産物は容易に入手できるものではありませんでした。ここでは河川や田んぼに生息しているどじょうが貴重なたんぱく質源で、どじょう汁は大変なごちそうでした。夏場は田んぼを干すために水を抜く際、泥の中から出るどじょうがとれたので、どじょ……

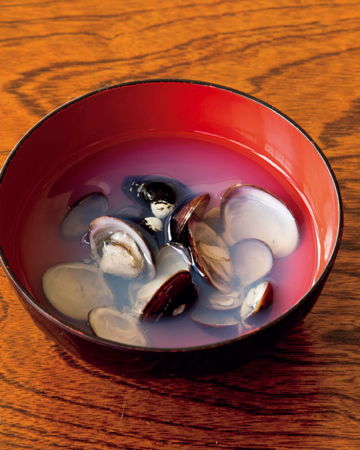

県の北西部で東京湾の最奥部になる市川市の行徳《ぎょうとく》周辺は、海が豊かであさりやはまぐりがたくさんとれた地域でした。道路脇には各家庭で食べた貝殻の道ができるほど、貝をたくさん食べていました。酒蒸しや佃煮、かき揚げなどにしますが、汁ものではあさりは味噌汁、はまぐりはすまし汁で食べることが多かっ……

県の中央部、鉾田《ほこた》市、大洗町、水戸市、茨城町にまたがる涸沼《ひぬま》は、満潮時には那珂川《なかがわ》を通じて下流から海水が遡上し、淡水と混じり合う汽水湖で、2015年にはラムサール条約(*)に登録されています。しじみが特産で、ヤマトシジミの河川・湖沼別漁獲量は全国第3位(2018年)と、……