県央地区は畑作地帯で、煮和えは地元でとれた野菜を使ってつくられてきた料理です。水戸藩のお膝元である茨城県は寺院や神社が多く、子安講《こやすこう》(関東地方で見られる既婚の女性が集まって安産祈願のために子安観音や地蔵をまつる講)などの集まりが多い地域でした。そのような子安講や人寄せのとき、煮和えは……

埼玉県は海のない県なので新鮮な魚こそ手に入りませんでしたが、県北東部に位置する加須市は川が近く土地が豊かだったため、庭先ではさまざまな野菜が栽培され、折々の季節に旬の野菜を楽しみました。料理はとれたての野菜の味を生かすものがほとんどで、貯蔵加工はあまりしませんでした。白和えのほかにも、浅漬けや天……

はす(れんこん)のしゃきしゃきとした食感に、昆布とちりめんじゃこのうま味がきいた三杯酢がからんでさわやかなおいしさです。はすのおいしい季節にはよくつくりました。酢、砂糖を使い日持ちがするので、たくさんつくって、おいておけるのも忙しい主婦にはありがたい料理です。 瀬戸内海に浮かぶ周防大島《すおうお……

静岡市などの県中部では、新嘗祭《にいなめさい》(11月23日に五穀豊穣に感謝する祭り)や正月、人の集まるときには、おひらという野菜の煮物を用意します。野菜は形を生かすように大きめに切り、かつおだしと砂糖、醤油でやや甘めの味つけで丁寧に煮て、一人ひとりの器に1種類ずつ、皿にいっぱいになるように盛り……

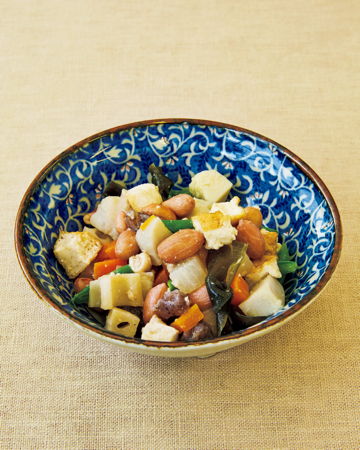

大村市で古くからつくられている料理で、冠婚葬祭、お盆や正月、おくんちなどのさまざまな行事で提供される料理です。味つけは家庭で微妙に異なり、代々伝えられたその家ごとの味があります。 料理名は煮こみが由来と考えられています。大村地区の特産品である落花生を入れ、じゃがいもや里芋、にんじん、ごぼう、椎茸……

福岡の夏の料理で、とくに人が集まるお盆の時期につくられ、仏様にお供えしたりお盆参り客にふるまわれます。甘味と酸味、野菜の旨みと味のバランスがよいピクルス風の料理で、名前はポルトガル語で漬物を意味する「アチャール」に由来するとも、「あちら(外国)」がなまったともいわれます。 材料は歯ごたえのある夏……

落花生の甘い煮豆と、かやくと呼ばれる別に煮た野菜を合わせたじゃじゃ豆は、みかんの産地として有名な県中部、紀伊水道に面し有田《ありだ》川の河口に広がる有田市初島地域の正月料理です。この地域は砂地のため開花期にたくさんの水を必要とする大豆を栽培できず、代わりに乾燥に強い落花生をつくって利用してきまし……

大皿に盛られた煮物は、これが1人分です。大晦日の年取りから正月三日まで味わいます。長岡市内の豪雪地帯、山古志《やまこし》地区で長年つくられてきて、「正月のごっつお(ごちそう)」ともいいます。 くずれやすい豆腐だけは別鍋で煮含め、それ以外の食材は一緒に煮て味を調えて、1人分ずつ盛りつけます。具の数……

北播磨地域のほぼ中央、平野部の穀倉地帯である小野市でつくられている正月の煮しめです。自家製の根菜類や里芋、手づくりこんにゃく、高野豆腐も入ります。北播磨北部の山間部では昭和30年代頃まで寒冷な気候を利用して高野豆腐が製造されていたので、この地域ではなじみのある食材です。ちくわ、椎茸など旨みを加味……

県内の多くの地域では4月3日は学校が休みで、近くの山に花見に行きました。子どもたちは赤と緑のようかんが入った弁当と、シナモンの香りがするカラフルなニッキ水を持って出かけます。聞き書きをした広島市南区の家庭では毎年、家族で近くの黄金山《おうごんざん》に登りました。黄金山近辺は江戸時代に、広島湾に浮……

小豆島の土庄町《とのしょうちょう》では5月に肥土山農村歌舞伎、小豆島町の中山地区では10月に中山農村歌舞伎が行なわれ、また池田地区の亀山八幡の秋祭りでは太鼓が奉納されます。この歌舞伎や祭りの見物の際に食べられているのがわりご弁当です。 小豆島は昔から歌舞伎がさかんで、かつて島内に30もの舞台があ……

県西部の山内町(現武雄市)で、おくんち(秋祭り)の際のもてなし料理としてつくられてきた煮物です。おくんちには刺身やにいもじ(里芋の一種、水芋のずいきの酢の物)、がめ煮(すっぽんと野菜の煮物)、ご飯(赤飯・栗おこわ・栗赤飯)、おはぎ、蒸しまんじゅうや地酒を用意します。これらの料理をつくるときに出た……

平野部で水田が広がる伊勢原市小稲葉《こいなば》では、11月20日はえびす講です。1月から働きに出ていた恵比寿様と大黒様が家に戻られる日なので、2人分の料理やお酒を床の間に用意し、この一年に感謝し、来年の豊穣と繁栄を願います。 お供えするのは赤飯とけんちん汁、尾頭つきの魚、なます、煮しめ、煮豆、み……

非時《ひじ》(会葬者に出す食事、おしのぎ)の際、近所の人たちが集まり、大量の料理を一度につくり、来客に出すという風習を象徴する料理です。手に入りにくくなった氷こんにゃく以外、特別な材料は使いません。すべての食材を個々にゆで、さらに煮合わせ、合わせ酢で和えるため、衛生的で大量調理に適し、日持ちがし……

山口との県境にある大竹市で、冠婚葬祭や日常の食事として昔から親しまれてきた混ぜご飯です。「もぶる」は「混ぜる」の方言で、白めしに旬の野菜や魚介を混ぜこみます。まめまめしく元気にと入れる黒豆の甘煮の甘味やなめらかな舌ざわりが混ぜご飯にマッチし、絶妙なおいしさです。 家建て(建前)や結婚式などお祝い……

県東部の岩国はれんこんが特産で、ハレの日にはれんこんを飾った「岩国ずし(殿様ずし、角ずし)」と「はすの三杯(酢の物)」とともに、れんこんが入った煮物「大平」が必ず出されるといわれます。大平はたくさんの野菜を大きな平釜でごった煮にした汁けの多い薄味の煮物です。汁ごといただき、吸いもの代わりにもなる……

県北西部の日田市大山町でつくられているごちそうです。以前は庭先で鶏を飼っていたので、正月やお盆、秋のおくんちのほか、親戚や近所の人が集まるときは1羽をつぶし、がめ煮をつくりました。今は肉屋で買いますが、昔と同じように親鳥の骨つき肉を使います。親鳥の肉はかたいですが、骨からだしがよく出て、長時間煮……