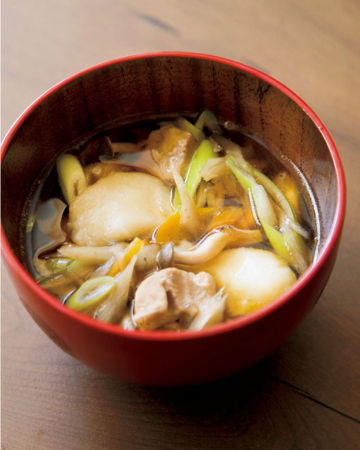

南部地方では、野菜、鶏肉、きのこなど具だくさんの汁と一緒に煮こんだすいとんが年中食べられています。「とって投げ」ともいわれ、人寄せのときは必ずつくられます。普通のすいとんは、小麦粉をこねて薄くのばしたものですが、東北町には長芋とかたくり粉を使ったすいとんがあります。 上北郡の中央部に位置する東北……

高梁《たかはし》市などの県中部から北部にかけては、寒冷な気候で昔は米が十分にとれず、小麦もつくられておらず、雑穀類を栽培して主食の補いとしました。たかきび粉のだんごは、小麦粉のだんごよりもつるっとした口ざわりがとてもおいしいものです。 この汁は保存のきく根菜類とたかきび粉で簡単にでき、だんごのピ……

具だくさんの汁に「せんだご」を入れた天草の郷土料理です。せんだごとは、ゆでたさつまいもにさつまいもでんぷん(せん)を加えてこねたもの。畑作中心で水田が少ない天草では、昔からさつまいもは主食やおかず、おやつなどさまざまな料理に使われてきました。せんだご汁もそのひとつで、汁ものとしても食べられますが……

島原半島では古くからさつまいもを米や麦の代わりにさまざまな形で利用してきました。ろくべえはいもの粉を練って麺にした料理で、島原が大飢饉の際、深江村の六兵衛が考えたといわれています。 さつまいもを切り干しにし、それをさらに粉にして使います。生地に重曹を加えることで色が黒くなり、いもの甘さがより引き……

石鎚《いしづち》山系の中山間地域で食べられていたとうきび(在来種とうもろこし)の粉を、具だくさんの汁ものに入れた主食兼おかずの和風ポタージュのような料理です。おつりの「つる」は「まとめる」「とじる」という意味です。 かつては山の斜面を利用した畑作が多く、とうきびは貴重な主食でした。収穫後は軒下で……

県南西部の主要都市、姫路市の周辺では、おでんには「しょうが醤油」を添えます。だしのよくしみた大根とさわやかなしょうが醤油の組み合わせは食べやすく、つい箸が進み、体が芯から温まります。 この食べ方は地元では当然と思ってきたのですが、じつは中播磨のごく限られた地域での食べ方でした。しょうが産地だった……

さいたま市は現在では宅地化が進み、畑はあまり見られませんが、かつて家々には自家用の畑があり、その片隅に里芋がつくられていたものでした。10月頃、収穫のときに刈りとられた里芋の茎、ずいきでつくるこの季節ならではの料理です。乾燥させたずいきをいもがらといいますが、このあたりでは生のずいきもこう呼びま……

県北に位置する登米《とめ》市は、広大な平野部に田んぼが広がる一大稲作地帯で、伊豆沼や長沼など沼が点在する水郷でもあります。豊かな土地を背景に、ここでは昔から何かあればもちをついて食べてきました。正月はもちろん、お盆にはおみやげもちを供え、彼岸にもおはぎではなくもちをつきます。法事でも、以前は四十……

宮城県との県境にある一関市は北上川流域の豊かな水田地帯で、恵比寿講やお大師様の年越しなどの神々の日や農作業の節目、冠婚葬祭などにはもちをついてきました。もちは一番のごちそうなのです。 もちは、やわらかいつきたてに衣をからめて食べます。かつては自宅で婚礼があると、「もち本膳」といってあんこもち、雑……

猪苗代湖《いなわしろこ》の南に位置する郡山市湖南町《こなんまち》周辺は昔から豪雪地帯で、場所によっては冬場、交通の便が断たれてしまうところもありました。そのため自給自足が基本で、独自の食文化が育まれてきました。豆腐もちもその一つです。豆腐ともちとは見慣れない組み合わせですが、醤油とみりんで味つけ……

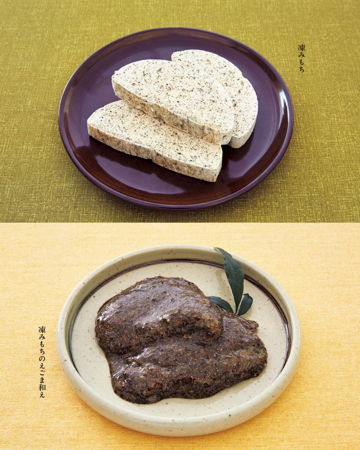

阿武隈《あぶくま》地域には、昔から凍み豆腐や凍み大根など、冬の寒さを利用してつくる保存食があり、凍みもちもその一つです。標高400~600mの鮫川村では、気温がマイナス20℃前後になる1月末頃に、もち米と一緒にうるち米粉とごんぼっぱ(オヤマボクチの葉)をついてもちをつくり、スライスしたものを2カ……

日光市の北部、福島県に接する旧栗山村に伝わる、うるち米をついたもちです。きめ細かくやわらかで、もっちり感はありますが、粘りすぎずに噛みきりやすいです。「ばんだい」は板台のことで、昔は板の上でついたのでこう呼ぶといわれます。 栗山村は山間地で、沢水が冷たすぎて田では水稲が育たず、陸稲《おかぼ》が少……

県中央部に位置する山武《さんぶ》地域は豊かな稲作地帯で、ご飯をたっぷり使う太巻きずしづくりも盛んです。しかし江戸時代は米は年貢で、農民の口にはなかなか入りませんでした。そんな時代に「性学」という実践道徳で農村を指導した大原幽学《ゆうがく》が考案したのが、うるち米のくず米からつくる性学もちです。つ……

県西部の遠州地方で江戸時代から食べられている「うるち米」のもちです。名前の由来は、米を粉にすることを地域では「はたく」というから、米の選別(ふるい分け)の際、「はたいた」ときに落ちるくず米を使うから、袋や俵を最後まで「はたき」出して使うからなど、諸説あります。袋井市など大井川と天竜川にはさまれた……

県東部の豊前《ぶぜん》の農村地域では正月のもちは、29日の9は苦につながると、12月27日か28日に臼と杵でついたものでした。つき上がったもちはまず、床飾りの鏡もちとして大事に丸めました。2臼、3臼目は鏡もちの1/4ほどの大きさのお供えもちです。10組ほどつくり、井戸や台所、子どもたちの机の上に……

お釈迦様の誕生日である4月8日の灌仏会《かんぶつえ》(花まつり)にお供えする行事食で、お釈迦様の頭、螺髪《らほつ》をかたどってつくったお菓子です。表面がゴツゴツした形ですが、食べると甘味と豆やくるみ、あられのコリコリとした歯ごたえが楽しめます。「こごり」とは、煮こごりと同様にちょっと固まった状態……

山間の奥多摩町では水稲をつくることができず、たまに陸稲《おかぼ》を育てていた家もありましたが、麦やそば、あわ、きびなどの雑穀が中心でした。米は貴重だったので、残りご飯は小麦粉を足してめしもちをつくり、ゆでておやつにしました。すいとんの代わりに汁に入れて食べることもありました。 朝炊いて残ったご飯……

砂糖醤油で味をつけたもちで、ひと口かじると中から黒砂糖がとろっと出て、くるみや黒ごまの風味と歯ごたえがおいしいです。古くから盛岡市や滝沢市、花巻市、遠野市、紫波《しわ》町などの県央部で桃の節句には「ひなまんじゅう」(『米のおやつともち』p67)とともにつくり、おひな様や神様、仏様に供えました。農……

県北東部の新庄《しんじょう》市や最上《もがみ》地方では、旧暦の桃の節句になると色とりどりのくじらもちを大皿に盛りつけてひな壇の前にお供えします。くじらもちに使う米の粉は細かいほど仕上がりがなめらかになります。かつては米を3日以上浸水してから乾燥させ、製粉所に持ち込んでいました。仕込みから蒸し上が……

県東部の出雲地方では月遅れの6月の端午の節句に、ちまきとも呼ぶ米粉でつくった笹巻きを食べます。砂糖もあんも入りませんが、食味のよい奥出雲の米でつくったもちはやわらかくなめらかで、きな粉や砂糖醤油で食べるととてもおいしいものです。地元の人は「これを食べて大きくなった」というほどその時期にはたくさん……

大根の一夜漬けです。大阪市内の家庭では、大根がある季節には夕飯の仕舞いごと(片づけ)の後に、翌朝用に千突きで手早く準備していました。夏はぬか漬け、冬は大阪漬けを毎朝食べたものです。 江戸時代後期の風俗事典『守貞謾稿《もりさだまんこう》』に、大根の根と葉を細かく刻んで塩漬けにした刻茎《きざみぐき》……

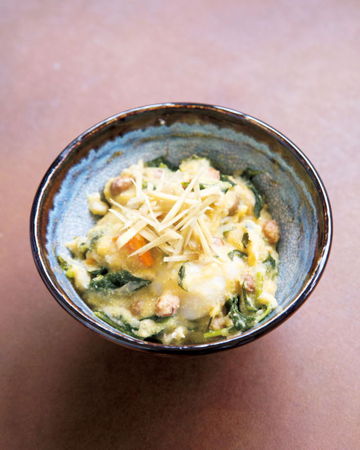

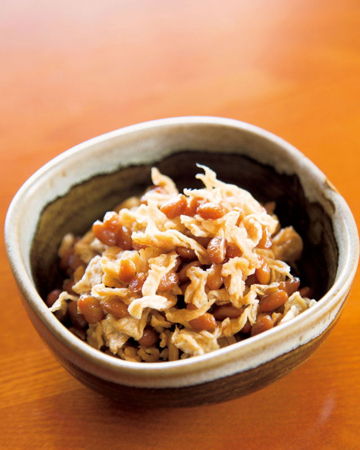

納豆で有名な水戸市で、秋から春にかけてつくる保存食です。“しょぼろ”の語源は、“そぼろ”。ぽろぽろして、発酵に失敗した糸ひきのよくない納豆の救済策として、漬物にして食べたのが始まりといわれています。江戸時代、水戸では早生《わせ》の大豆の栽培が勧められ、豆腐や味噌に向かないその小粒大豆を納豆にして……

県北西部、濃尾《のうび》平野の中心にある稲沢市は、冬になると北西方向からの乾燥した冷たい季節風「伊吹おろし」が吹きます。昔からこの風を利用した割り干し、切り干し、花切りなどの干し大根づくりがさかんに行なわれてきました。 新鮮な大根は包丁を入れると割れやすいので、多少しなびたものを使います。晴天が……

めのはとはわかめのひらひら部分のこと。根元の部分はめかぶです。天然わかめが豊富な隠岐地域では、わかめを料理にもおやつにも使います。わかめを入れたはりはり漬けはさっぱりとして歯ごたえもよく、昔から季節を問わず常備菜として活躍してきました。 わかめは、干してうま味を凝縮させたしぼりわかめ(干しわかめ……

干した大根を水またはだし汁で戻して刻み、二杯酢または三杯酢で漬けたものです。食べる音がハリハリと聞こえることから、その名がついたといわれます。大根を干して増える甘味と和え酢の酸味とで、味が引きしまり、はりはりした食感が食欲を増します。 はりはり漬けは東予《とうよ》・中予《ちゅうよ》でよく食べられ……

芭蕉菜はタカナの仲間で、独特の辛みと風味のあるカラシナの一種です。県南西部、北上川流域の盆地にある北上市や奥州市江刺では昔から栽培され、冬場の漬物に利用されてきました。山形県の青菜《せいさい》(『漬物・佃煮・なめ味噌』p37)と同じ系統で、漬物にするとぱりぱりとした歯ごたえとピリッとした辛みがあ……

11月になると県内では、直売所などの店先に青菜《せいさい》が山と積まれはじめます。この青菜を大きい株のまま、白菜漬けやたくあんのように大量に漬けるのが「青菜漬け」で、他の野菜と一緒に細かく刻んで少量から簡単に漬けられるのが「おみ漬け」です。おみ漬けには青菜の間引き菜を使ったりもします。 材料の山……

静岡県では豊富な湧水に恵まれた安倍川流域や伊豆半島、富士山周辺地域などでわさびが栽培されており、わさび田でつくる水わさびの栽培面積や生産量は全国第1位です。とくに伊豆地域は、大きな石から砂までを下から順に敷き詰めたわさび田を棚田状に配する畳石《たたみいし》式わさび田で、高品質なわさびが生産されて……

雪深い湖北地域では冬場、さまざまな漬物がつくられます。なかでもこの時期とれた菜っ葉を塩漬けしたはぐき漬けは湖北の冬の代表的な漬物です。 はぐき漬けには、高月菜《たかつきな》や尾上《おのえ》菜《な》など地名を冠した地域独自の菜っ葉やしゃくし菜、壬生菜《みぶな》などを使います。長浜市高月町では、雨が……

県南の山間地域、大和高原などでは、真菜、しゃくし菜、高菜などの漬け菜が多く栽培され、その塩漬けを「おくも」とか「おくもじ」と呼んでいます。地域によっては漬物全般を、あるいは漬け菜の漬物の炒め煮を指す場合もあります。 宇陀市室生西谷《うだしむろうにしたに》では、高菜の漬物をごま油で炒め、味つけした……