香りのきのこと書く香茸は、秋になると山県郡内の雑木林に生える天然きのこです。県西北部の中国山地の山々に囲まれた地域では昔は背負子いっぱいにとれ、香りがよいので、保存して、おめでたい席や法事の会席の貴重な食材としていました。今は年々とれる量が減っているので、手に入ったときは大事に少しずつ楽しみなが……

小麦粉を使った日常食で、米の代用としてご飯が足りないときにつくります。「つん切りだご汁」ともいいます。煮干しでだしをとり、皮くじらと醤油で味をつけ、その中に小麦粉を水でこねたものを適当に手でつん切り(ちぎり)ながら、季節の野菜と煮て食べます。 旧山内町(現武雄《たけお》市)は県西南部の山間の農山……

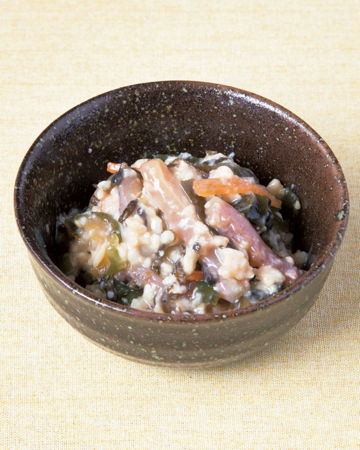

県内各地でつくられている、麹をたっぷり使った保存食です。野菜の塩漬けとするめを麹に漬けてしばらくねかすことで、それぞれの甘味と旨み、風味が全体になじんでおいしくなります。今回は熟成を早めるため、スルメイカの一夜干しと甘酒を使ってつくるレシピを紹介しましたが、以前はかたいするめを麹に1カ月ほど漬け……

県の最北端に位置する村上市には多くの川が海に注いでおり、秋から初冬にかけてたくさんの鮭が遡上してきます。なかでも三面川《みおもてがわ》は、江戸時代に世界で初めて鮭の自然孵化増殖が行なわれた川です。 昔は、冬になると家々の軒下に何本も塩引き鮭が下がったものでした。寒風にさらすことで乾燥させつつ適度……

めずしは発酵期間が1~2週間のなれずしで、漬けた飯《いい》を魚と一緒に食べます。琵琶湖周辺の、稲作と淡水漁業から得る米と魚を食材の柱とした水辺の暮らしが営まれる地域でつくられ、盆の象徴的なごちそうで、大切な客をもてなす料理でもあります。近江八幡、野洲《やす》、草津や守山の雑魚のすし、湖西のうぐい……

南部地方は平安時代からの馬の産地で、祭りや玩具など馬にまつわるものがたくさんあります。馬肉鍋をはじめとする馬肉料理もその一つで、なかでも五戸《ごのへ》には馬の仲買人(馬喰《ばくろう》)が多かったこともあり、大正時代から町内に馬肉料理屋がありました。 馬肉鍋を家庭で食べるようになったのは戦後になっ……

かけあえは大根やごまをたっぷり使った和え物です。くじらが入るとボリュームも出て、普段のおかずから行事での料理まで、広く親しまれました。ごまの風味と甘酢味噌のコクでくじらのクセは消えて旨みが引き立ち、大根がさっぱりとしていくらでも食べられます。 和え物にもくじらを入れるのは、くじらがよくあがった唐……

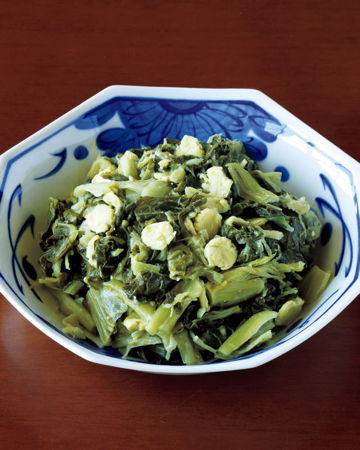

見た目は地味ですが、噛みしめると体菜《たいな》の風味やだしのうま味、打ち豆や炒め油のコクが混然一体となって、冬期間の副菜として欠かせない味です。 体菜はアブラナの変種で杓子菜《しゃくしな》の一種です。新潟県では全国的な読み方の「たいさい」ではなく「たいな」と呼びます。中越地方の長岡地域に、明治の……

小麦粉でつくる関東とは違い、もち米の道明寺粉でつくる関西の桜もちです。もっちりとした中にもつぶつぶ感のある生地には桜の葉の香りとほんのりとした塩味が移り、あんの甘さを引き立てます。 道明寺は藤井寺市にある菅原道真公ゆかりの尼寺です。大宰府に流された道真公の無事を祈る陰膳のお下がりのご飯にご利益が……

東京では桜もちは、3月3日の上巳《じょうし》の節句(桃の節句)によく食べます。端午の節句の柏餅と並び季節を感じさせるお菓子のひとつで、春になるとたいていの和菓子屋で販売されます。塩漬けの桜の葉の香りと塩気が、甘いこしあんと不思議とよく合います。 関東で桜もちというと、小麦粉生地の皮でこしあんを包……

県南の山間地域、大和高原などでは、真菜、しゃくし菜、高菜などの漬け菜が多く栽培され、その塩漬けを「おくも」とか「おくもじ」と呼んでいます。地域によっては漬物全般を、あるいは漬け菜の漬物の炒め煮を指す場合もあります。 宇陀市室生西谷《うだしむろうにしたに》では、高菜の漬物をごま油で炒め、味つけした……

札幌まつりは明治のはじめから続く北海道神宮例祭のことで、毎年6月14日から16日に行なわれます。本格的な初夏の訪れを告げる行事でもあり、札幌市民最大の祭りとして親しまれてきました。 北海道神宮のお参り、山車《だし》の見物、中島公園の露店と楽しみが多い祭りですが、15日の例祭の日に家族で食べるごち……

県南西部で飛騨山地の北端にあたる五箇山《ごかやま》地方は、現在は南砺市に含まれますが、砺波平野とは急峻な山地によって隔絶されています。山々に囲まれ平坦地は乏しく、生活の場は山腹のゆるやかな斜面です。わらでしばって持ち歩くことができるほどかたい五箇山豆腐が有名で、山腹を利用した赤かぶの栽培と赤かぶ……

浄土真宗の宗祖・親鸞聖人の恵みに感謝する法要、報恩講を白川郷では親しみをこめて「ほんこさま」と呼びます。11月上旬から12月に行なわれるほんこさまは、冬の一大行事。親戚や近所の人を家に招き、お坊さんの読経のあと、お斎《とき》として心づくしの料理でもてなします。 料理の準備は、その年の春から始まり……

煮しめは県全域でつくられる行事食で、大晦日の祝い膳をはじめ節句、冠婚葬祭などに欠かせません。用いる食材が地域の特徴を表しており、秋田との県境の山間部ではぜんまいの一本煮、凍《し》み大根、身欠きにしんなどを使うのに対して、三陸沿岸の大船渡では干し魚が入ります。うま味が強いのでだし汁を使わなくても風……

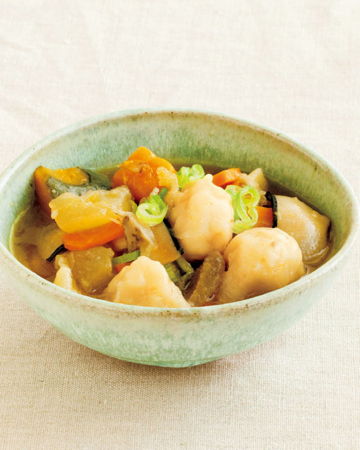

佐渡のどの家庭でも食べられている伝統料理の代表が佐渡煮しめです。コトコト煮こんで味がよくしみこみ、人が集まるお盆や祭りや冠婚葬祭に欠かせません。ご恩がつくように大根、昆布、にんじん、こんにゃくなど「ん」のつく野菜を煮て、だしをたっぷりと吸った車麩を入れることが特徴です。少量ではあまりつくらず、大……