東シナ海に浮かぶ甑島には高校がなく、子どもたちは中学校を卒業すると親元を離れて「島立ち」し、その後も郷里を離れる人が少なくありません。里帰りした際には、砂糖を多めに使い、具がたっぷり入った混ぜご飯でもてなします。 甑島は上甑島、中甑島、下甑島の3島が連なっており、混ぜご飯の材料や味つけは地域や家……

「かきまわし」とは岐阜の方言で、炊きこみご飯、混ぜご飯という意味です。瑞穂市、本巣市、山県市などの濃尾平野の北西地域で食べられています。ここでは聞き書きに基づいて、混ぜご飯のつくり方を紹介しました。かつてクド(かまど)を使ってご飯を炊いていたときには、炊きこみご飯は焦げやすいものでした。それに対……

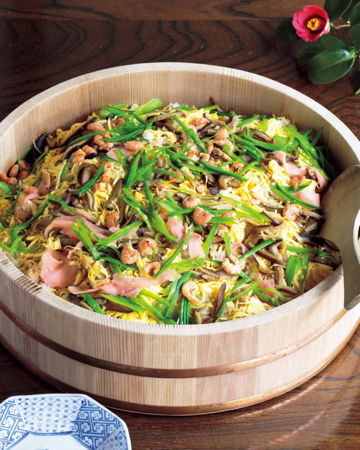

香川県では春や秋の祭り、冠婚葬祭など「なんぞごと(特別なとき)」の度にばらずしを食べます。このばらずしは、県中部の宇多津町のすしですが、甘いのが特徴。砂糖が貴重だった頃のごちそうでした。すしが甘い理由はこの地域の歴史にあります。宇多津は昭和30年代までは全国屈指の製塩の町でした。塩づくりは体力を……

ちらしずしといえば、すし種(生の魚)を酢飯にのせたものもありますが、ここで紹介したのは酢飯に調味した具を混ぜ、錦糸卵や彩りの野菜などを盛りつけたもので、「五目ずし」とも呼ばれます。 都内全域でつくられており、具は地域で多少違いがありますが、混ぜる具にはにんじんや干し椎茸、油揚げ、かんぴょう、飾る……

「かて飯」というと、米を節約するために雑穀や大根、いもなどで増量したご飯を指すことが多いのですが、津久井地域や他の県北西地域では、人寄せのときや物日《ものび》(祝いごとや祭り)につくるごちそうのことです。 東京や山梨に接する津久井は、山に近く水田が少ない畑作地域です。家でとれた野菜やきのこなど、……

祝いごとや来客時など特別な日につくる鹿児島の代表的な料理です。「すもじ」とは「ちらしずし」のこと。京の都ことばが伝わったといわれています。さつますもじの名のとおり、県内のどこでもつくります。家庭により具は違いますが、具も飯も甘くするのが特徴です。 具をすし飯に混ぜるときは、袖をまくし上げ、両手を……

県の中部に位置する西三河は米づくりがさかんな地域です。ここではちらしずしや巻きずしなど、すしは行事ごとに年中つくっていましたが、年に1度の秋祭りは特別で、祭りのごちそうとしてつくられたのがこの箱ずしです。大勢集まった親戚には、各家で手づくりした箱ずしをそれぞれお土産に持たせたそうです。その際、飯……

上州(群馬県)の養蚕《ようさん》農家では、夕食はおおよそ「おっきりこみ」と決まっていました。県内でも西部と北部は麦づくりと養蚕がさかんな土地柄で、当時、蚕《かいこ》の世話をしながら男衆と共に野良に出て働く養蚕農家の女衆が、手早く大量につくれる料理として始めたのが発祥と伝えられています。 囲炉裏に……

埼玉県は日照時間が長く、気候もおだやかなことから、商業的にもまた自家用にも昔からさまざまな野菜が栽培されてきました。聞き書きをした入間《いるま》山間部、飯能《はんのう》市名栗《なぐり》は、平地が少なく米はつくれない土地でしたが、畑で小麦や大豆、いも、野菜を栽培し、山では山菜、木の実がとれました。……

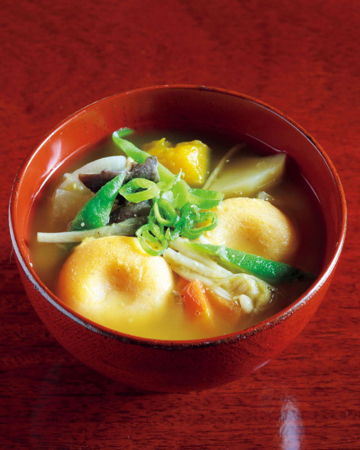

山中湖村は標高が高く土地は火山灰土で、昔から米がとれません。そのため、火山灰土でも育つとうもろこしが増産され、主食として活用してきました。とうもろこしの粉のだんごをヒジロ(囲炉裏)の灰で焼いた「灰もぐり」はご飯代わりで、朝食はいつもオシイ(汁)と灰もぐりでした。オシイにはうどんやだんごを入れるこ……

内陸にある群馬県では、家に冷蔵庫がなかった頃は新鮮な魚や刺身を食べることはほとんどなく、日常使うのはするめや身欠きにしん、干したらといった干した魚や切りいかが中心でした。夏の初めに行商の魚売りが運んでくるかつおのなまり節は、季節限定のごちそうとして格別楽しみにされていました。 なまり節を買いに行……

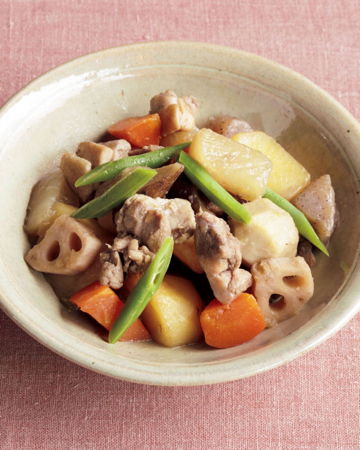

ぶつ切りにした地鶏と根菜をじっくり煮こんだ煮物で、「鶏のごった煮」と呼ぶ地域もあります。昔は多くの農家の庭先で鶏を飼っており、正月や祭り、家の茅葺《かやぶ》きなどの行事があるときにはつぶして、ささみは刺身で食べ、肉や皮や内臓は煮物、残った骨はだしなど大切に料理しました。根菜がとれる秋から冬につく……

戦国時代から続くキリシタンの里、長崎市浦上地区に伝わる南蛮渡来の料理で、ポルトガル人の宣教師が信徒たちに「肉を食べる」習慣を伝えるため、長崎人の口に合うよう豚肉を炒めて野菜と一緒に煮たといわれています。そぼろの由来には、おぼろより粗い“粗《そ》おぼろ”が詰まった、また外国語がなまった言葉との2説……

野菜味噌は、夏にとれる野菜を多めの油で炒めてから味噌と砂糖で調味したものです。なす、いんげん、青なんばん(青唐辛子)、青じそ、にんじんと野菜がたっぷりで、青なんばんのピリッとした辛さと青じその香りがきいた甘めの味噌味はご飯にのせておいしく、おにぎりに入れたり、肉を炒めるときの味つけにも使ったりし……

諫早《いさはや》市、大村市などに伝わる料理で、もとはお盆や法事などで食べられてきたおもてなしの精進料理でした。ルーツは野菜の和え物で、わさびの葉の辛みで食べていたといわれています。 今では、ゆでた肉やくじらの皮なども使ったボリュームのあるおかずとして、夏から冬にかけて日常的にも食卓に上ります。具……

静岡市などの県中部では、新嘗祭《にいなめさい》(11月23日に五穀豊穣に感謝する祭り)や正月、人の集まるときには、おひらという野菜の煮物を用意します。野菜は形を生かすように大きめに切り、かつおだしと砂糖、醤油でやや甘めの味つけで丁寧に煮て、一人ひとりの器に1種類ずつ、皿にいっぱいになるように盛り……

うちごとは生大豆粉のことで、生大豆粉でつくっただんごと刻み昆布を入れた煮物です。境港市は砂地で稲作に適さないため、さつまいもを補食とし、干したさつまいもを保存しておく文化があり、同様に大豆も粉にして保存食として利用されてきました。昔はこの煮物がお盆の頃によくつくられ、だんごをお供えする風習があり……

銀不老豆は、四国山地に位置する大豊町《おおとよちょう》の桃原《ももはら》地区だけで代々栽培されてきた在来のいんげん豆で、地元では銀不老と呼ばれています。いぶし銀のような輝きがあり、大きさは小豆と黒豆の中間くらい。皮はやわらかく、ホクホクでほんのり甘味があります。昔は、湧き水の少ない山には地きび(……

1粒が3㎝ほどになる花豆(ベニバナインゲン)をゆっくり煮含めた甘煮です。花豆は寒冷地でしか大きく育たないため、県内でも栽培できるのは限られた地域だけです。会津の高原地帯にある北塩原村では昔から栽培されており、甘煮の缶詰が土産物になっています。 郡山市の最西端に位置する湖南町も寒冷地であることから……

花ジュウロクとは、富士山麓の山中湖村で昔から栽培されてきた地のいんげん豆のことです。今は紫花豆で代用していますが、花豆の煮豆は正月や秋の安産祭りなど、人寄せの祭事にはお膳に出され、また民宿、保養所の朝食に小付けとしても提供されています。 山中湖村は火山灰地で、高地で低温などの条件が重なり、稲作に……

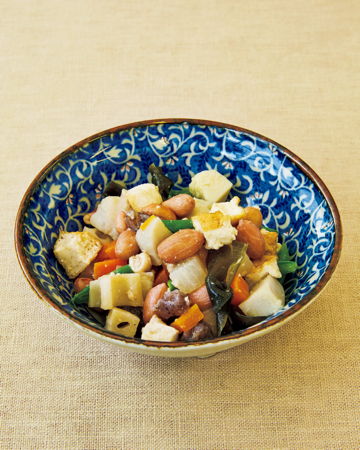

大村市で古くからつくられている料理で、冠婚葬祭、お盆や正月、おくんちなどのさまざまな行事で提供される料理です。味つけは家庭で微妙に異なり、代々伝えられたその家ごとの味があります。 料理名は煮こみが由来と考えられています。大村地区の特産品である落花生を入れ、じゃがいもや里芋、にんじん、ごぼう、椎茸……

春を告げるたけのこや季節の野菜、豚三枚肉などを煮た、祝い膳や客膳には欠かせない煮しめ料理です。羹《あつもの》は吸いもののことですが、この料理に汁けはありません。もともとは島津の殿様料理で、県内の各町村に残る古文書などによると、筍羹、春寒、春筍、筍寒とも書かれています。由来からして鹿児島市内で武家……

県東部で隣接する匝瑳《そうさ》市八日市場地区と旭市干潟地区という限られた地域で、お盆の行事食としてつくられてきた料理です。材料はありふれたものですが、7種類の色とりどりの野菜を、すべてていねいにせん切りにすることで、手間をかけたごちそうとなります。 野菜それぞれの歯ごたえや色を残すように順番に煮……

大和郡山市や天理市など奈良盆地の周辺で、お盆にご先祖様にお供えしたり、家族が集まったりするときにつくる料理です。もとは真言宗のお盆の料理ですが、宗派は関係なくお供えする料理として家庭でつくられています。 夏に収穫できるもの、初物など7種を合わせてつくるぜいたくな料理です。材料は畑でとれたものが主……

真だらの身の干物である棒だらは県内の広い地域で本だらとも呼ばれ、お盆に欠かせない料理として食べられてきました。他方、「たらわた」と呼ばれる真だらのわた(内臓)の煮物が筑後平野の北東部や県南部の内陸部などで親しまれています。乾物の細いところが胃袋、サメの口のようなギサギザの部分がエラで、八女《やめ……

平野部で水田が広がる伊勢原市小稲葉《こいなば》では、11月20日はえびす講です。1月から働きに出ていた恵比寿様と大黒様が家に戻られる日なので、2人分の料理やお酒を床の間に用意し、この一年に感謝し、来年の豊穣と繁栄を願います。 お供えするのは赤飯とけんちん汁、尾頭つきの魚、なます、煮しめ、煮豆、み……

鯛の唐蒸しは婚礼に際して供される金沢の郷土料理です。かつては嫁入り道具とともに花嫁が持参する雌雄2匹の鯛を、婿側が調理して招待客にふるまう習わしがありました。背開きにした鯛に卯の花(おから)をいっぱい詰めて、大皿に腹合わせに並べます。切腹を連想させる腹開きにはしません。「にらみ鯛」「鶴亀鯛」とも……

山口との県境にある大竹市で、冠婚葬祭や日常の食事として昔から親しまれてきた混ぜご飯です。「もぶる」は「混ぜる」の方言で、白めしに旬の野菜や魚介を混ぜこみます。まめまめしく元気にと入れる黒豆の甘煮の甘味やなめらかな舌ざわりが混ぜご飯にマッチし、絶妙なおいしさです。 家建て(建前)や結婚式などお祝い……

長崎市は、江戸時代、外国への玄関口として発展してきた港湾都市です。材料を油で揚げる調理法が400年前にポルトガルから伝来し、天ぷらと称されるようになりました。長崎天ぷらは、江戸風、上方風の天ぷらとは違っているため、他国の人がそう名づけたという文献もあり、固有名詞となっています。卓袱《しっぽく》料……