木の葉はホオノキの葉、ままはご飯。朴の葉で、きな粉ご飯を包むだけの簡単な携行食です。野山に自生している植物を食べものの包装に利用しています。朴の葉の香りときな粉の香味、黒砂糖の甘味が生み出す味は絶妙です。 由利本荘市は県の南西部に位置し、山間地域と子吉川流域、日本海に面する海岸平野の3地域から構……

大きなだんごに椎茸、花麩、三つ葉を添えたお椀を、けいらんといいます。だんごを鶏卵、周りのそうめんを鳥の巣に見立てています。県北部の太平洋に面した野田村で食べられてきた不祝儀のときの料理で、卵を使った料理の代用として植物性の食材でつくられました。昔はだしも精進で、玉ねぎやかんぴょうでとりました。 ……

四方を山に囲まれた久慈市山形町(旧山形村)発祥の料理で、テレビドラマで全国的に知られるようになりました。 山形村は南部領時代には何度も凶作に見舞われた地域で、小麦や雑穀が主食で、まめぶも小麦粉でつくります。名称はまめで達者にとの願いがこめられたとも、「まり麩」がなまったともいわれます。祝儀の際は……

四方を海に囲まれた天草《あまくさ》の島々は、水田が少なく米が貴重であったため、畑で栽培されるからいも(さつまいも)を主食がわりにしていました。以前は晩秋になると家々で収穫したいもを輪切りにしてゆで、カラカラになるまで1カ月ほど天日に干し、「蒸しこっぱ」にしました。これともち米を蒸してつき混ぜたお……

さつまいもはシラス台地のやせた土地でも元気に育ち、風雨にも病虫害にも強いため、台風常襲地の鹿児島では昔から重要な作物です。そのため鹿児島にはさつまいもを生かした料理が多く、なかでももちやもち米をつき混ぜてつくるねったぼは、いもの甘味ときな粉の風味が生きた素朴なおいしさで、県内の多くの地域でつくら……

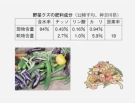

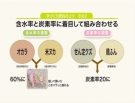

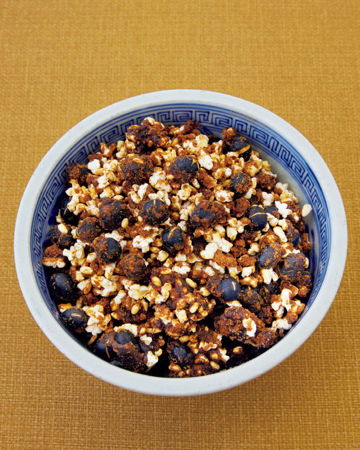

売り物のおやつがなかった時代に、米と豆でつくられたおやつです。パチパチとはぜた米はいわば手づくりポンポン菓子で、楽しく食べられます。皮がはじけるくらいに炒った大豆は香ばしく、噛みごたえのあるかたさで、歯が丈夫になりそうです。おいりを上手につくるコツは、火力は弱く、気長に炒ることです。 岡山の北部……

「端午の節句といえばべこもち」というほど、白砂糖と黒砂糖でつくる2色のべこもちは道南を中心に親しまれています。べこもちのいわれは、白と黒の配色が牛(べこ)に似ている、黒色の部分がべっこう色(べっこうもち)、材料が米粉《べいこ》(べいこもち)など諸説あります。 道南の松前町は日本最北の城下町、交易……

下北地域では、端午の節句になるとべこもちをつくります。べこもちはもち粉とうるち米粉に黒砂糖と白砂糖を入れて別々に混ぜ、2色の生地を組み合わせて模様をつけたもち菓子です。きれいに模様を出すのは難しく、稲わらを束ねた「たばね模様」のつもりなのに、失敗すると「これはがに(蟹)だが?」とからかわれること……

砂糖醤油で味をつけたもちで、ひと口かじると中から黒砂糖がとろっと出て、くるみや黒ごまの風味と歯ごたえがおいしいです。古くから盛岡市や滝沢市、花巻市、遠野市、紫波《しわ》町などの県央部で桃の節句には「ひなまんじゅう」(『米のおやつともち』p67)とともにつくり、おひな様や神様、仏様に供えました。農……

もち米を笹の葉に包んでゆでた笹巻きは、端午の節句になると県内各地でつくられます。多くの地域では中のもち米は白色ですが、庄内の鶴岡田川地区の笹巻きは黄色いあめ色です。黄色いのは木灰の上澄み液(灰汁《あく》)にもち米を浸すからで、この地域だけに見られるものです。米粒は溶けて透明感があり、もっちりとや……

もちもちとしたやわらかい生地をかじると、甘じょっぱい味噌あんと、コクのある鬼ぐるみが出てきます。岩手県には、半月形で中に味噌や黒砂糖が入った小麦の食べものが各地にあり、1年を通して小昼《こびる》(農作業の合間に小腹を満たす間食)やおやつにつくられてきました。地域によって名前はいろいろで、あんも塩……

県北地域には、小麦粉と砂糖、味噌を練って焼いたおやきがあり、地域ごとに「べったら焼き」「ぼったら焼き」「たらし焼き」などさまざまな呼び名があります。みょうがの葉焼きは、そのおやきの生地をみょうがの葉で包んで焼いたもの。葉をはがして食べると、生地にうつったみょうがの葉の香りが楽しめます。味噌と黒砂……

ふなやきは小麦粉を水で溶き、薄く焼いた素朴なおやつで「麩の焼き」ともいわれます。 平野部に水田の広がる東近江市は、昔から転作や裏作で小麦の栽培もさかんに行なわれてきました。農家が多く、子どもも大人も皆びっしり働いていたので、忙しい作業の合間に手軽につくれるふなやきはおやつにぴったり。さつまいもや……

小麦粉と黒砂糖を使った蒸し菓子です。切り口が「ほた(腐敗してスカスカの状態の木)」に似ており、ようかんのように黒っぽい色合いで切り分けて食べることから、この名前がついたといわれています。 稲作農家が多い勝浦町でも、自分たちが食べる分の小麦は育てていたので、米屋で粉にひいてもらって使っていました。……

「ごろし」とはなんとも物騒な名前で、真っ白い小麦粉のだご(だんご)が黒砂糖の色で殺されるからそう呼ばれ、また、五郎次という人がつくり始めたという説もあります。こねた小麦粉をひも状にのばしてゆでて、きな粉や黒蜜をかけたおやつで、農繁期の休憩時には、ゆでたての熱々を食べる習慣がありました。県南部の筑……

県内全域でつくられている黒糖を使った蒸し菓子で、薩摩川内《さつませんだい》地域では「むっかん」、奄美大島では「ふくらかん」といいます。昔は小麦粉が貴重で、田植えや稲刈り、夏祭り、棟上《むねあ》げなど人の集まるときにつくられました。大隅《おおすみ》や南薩《なんさつ》などでは節句や冠婚葬祭のときにも……

きな粉を黒砂糖と水あめで練りかためた素朴なお菓子です。ねっとりとして噛み切るのは難しいですが、ゆっくりとなめていると自然にやわらかくなり、きな粉の風味とやさしい甘さが口の中に広がります。切り口がつぶれずにきれいに丸い断面になるのが美しい甘々棒です。 戦国時代から江戸時代の中期にかけて飛騨高山を治……