熊本県では小麦粉や米粉を水と練って加熱したものをだごと呼びます。だご汁は野菜を入れた汁に小麦粉の生地のだごを落とし入れたもので、県内全域で広く愛されている料理です。普段はいりこだしで、特別なときは鶏肉を入れてつくりました。 米が貴重だった時代はご飯代わりに毎日食べていましたが、味噌や醤油で味を変……

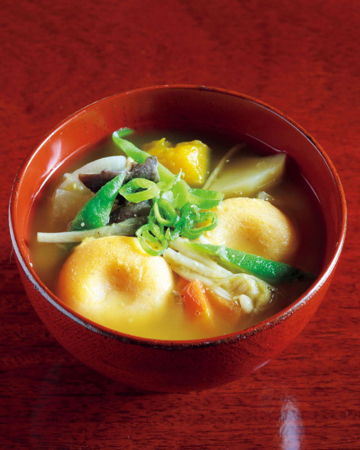

具だくさんの汁に「せんだご」を入れた天草の郷土料理です。せんだごとは、ゆでたさつまいもにさつまいもでんぷん(せん)を加えてこねたもの。畑作中心で水田が少ない天草では、昔からさつまいもは主食やおかず、おやつなどさまざまな料理に使われてきました。せんだご汁もそのひとつで、汁ものとしても食べられますが……

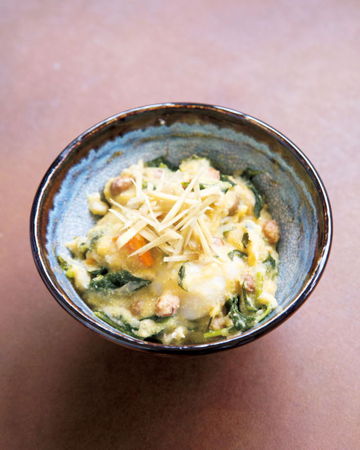

石鎚《いしづち》山系の中山間地域で食べられていたとうきび(在来種とうもろこし)の粉を、具だくさんの汁ものに入れた主食兼おかずの和風ポタージュのような料理です。おつりの「つる」は「まとめる」「とじる」という意味です。 かつては山の斜面を利用した畑作が多く、とうきびは貴重な主食でした。収穫後は軒下で……

ちゃんぽんと皿うどんは中国出身の陳平順《チェンビンシュン》氏が明治に創業した「四海樓《しかいろう》」でつくられたのが元祖といわれ、長崎の歴史の中では新しいものです。冬は体が温まり、夏は暑気払いにと年中食べられています。ちゃんぽんは陳平順氏が従業員や留学生のためにつくり、出前の際スープがこぼれない……

根菜をたっぷり入れたのっぺ汁はのっぺい汁とも呼ばれ、冬になると各地で食べられます。県東部ではとくに赤貝を加えたものが親しまれ、貝と野菜の濃厚な旨みが溶け出た汁は絶品です。島根で赤貝と呼ばれているのはサルボウガイ。すしネタや刺身にするアカガイより小型の貝で、冬の訪れとともに食卓に並びます。身が赤い……

八戸《はちのへ》地方は春から夏にかけて、太平洋に吹く冷たく湿った風「ヤマセ」のもたらす冷害、凶作に悩まされてきました。そこで冷害に強い小麦やそば、あわ、ひえなどの雑穀が栽培され、それらを挽《ひ》いて食べる文化が発達してきました。せんべい汁は、そんな南部地域の粉食文化から生まれた料理です。 せんべ……

とうがんを漢字で書くと「冬瓜」。夏に収穫したとうがんは貯蔵して冬の時期にも食べることができるので、県南東部の三浦半島では豚汁の材料にします。意外な組み合わせですが淡白な味わいのとうがんはやわらかくて口当たりがよく、脂の多い豚汁もさっぱりといただけます。 神奈川県は全国第4位のとうがんの収穫量を誇……

煮干しのだし汁に地元でとれた野菜やいもを加え、地元でとれた米を原料とする酒粕や白味噌で味をつけた料理です。香川県の酒蔵は1700年代後半から1800年代にかけて、綾川《あやがわ》や財田川《さいたがわ》、金倉川《かなくらがわ》、弘田川《ひろたがわ》の伏流水など酒造りに重要な水があって米がとれる中讃……

鶴岡市内では9月になると「いも煮食べたか?」があいさつ代わりになり、秋晴れの下、庄内浜の岩場や市内を流れる赤川の河川敷はいも煮会でにぎわいます。庄内地方のいも煮は豚肉と油揚げ(厚揚げ)を入れた味噌味です。明治の終わりに養豚が導入された庄内では昭和45年の減反政策以降、養豚がさかんになり、稲刈り後……

県西部の安芸《あき》地方では秋になると、五穀豊穣を祝い翌年の豊作を祈る氏神様の祭りが各地域で開催されます。廿日市《はつかいち》市地御前《じごぜん》地区では昔は10月19日に祭りが行なわれました(現在は10月第2土日)。 地御前地区の氏神様は大歳《おおとし》神社で、祭りにはお面をかぶった「ハナ」が……

里芋や根菜類を煮た鍋を大人数で食べる料理で、県中西部の肱川《ひじかわ》流域の大洲《おおず》城を中心に発達した城下町・大洲市が発祥といわれています。肱川はひとたび豪雨にあうと氾濫しやすく稲作には向かない土地でした。そこで洪水で運ばれた肥沃な土で育つ根菜や里芋などが栽培され、今はごぼうや里芋の産地で……

すりおろした自然薯《じねんじょ》を落とし入れた汁です。自然薯は山や雑木林、やぶに自生するつる性の植物。地下深くにできるいもは粘りが強いのが特徴で、温めた汁に入れるとだんごのようにかたまります。栽培種の長芋は粘りが弱いため、同じようにはつくれないといいます。 県中央部の山あいにある旧野津原町《のつ……

ふやかした大豆をすりつぶし、味噌汁に入れた素朴な味わいの汁です。かつて、年貢の取り立てで米が十分に食べられなかった時代に、空腹を満たす料理としてつくられるようになったともいわれています。県内各地で食べられており、秋から春にかけての日常の食卓に欠かせない料理です。以前は仏事や法事などの行事食として……

根菜と豆腐でつくるけんちん汁は各地で食べられますが、もともとは鎌倉市にある建長寺《けんちょうじ》の開山大覚禅師《かいさんだいかくぜんじ》が鎌倉時代に中国から伝えたとされ、食材を無駄なくいただく精進料理の原点を象徴する汁ものです。これが修行を終えた僧たちによって全国に広まりました。 現在も建長寺で……

三方を海に囲まれている渥美半島は、大きな川がなく水源に乏しかったため、稲作にはあまり向かず、栽培するのは水不足に強い作物に限られていました。それが昭和43年に豊川用水が開通してからは、さまざまな作物がつくられるようになり、今は日本有数の生産高を誇る農業地帯となっています。八杯汁は冠婚葬祭や節目の……

おおじるは、葬儀や法事などの不祝儀につくる白味噌の汁です。だしは干し椎茸と煮干しでとり、この組み合わせは不祝儀以外ではつくりません。具は、豆腐に油揚げとねぎの家庭もあれば、揚げを入れない家庭や、においのするねぎは使わずにゆでたほうれん草を入れる家庭もあります。 県東南部の内陸部にある府中市は、奈……

イナは猪、ムドゥチは「もどき」の意味です。昔は猪の肉を使った料理が、いつからか豚肉を使うようになったので、「猪もどき」と呼ばれます。短冊にそろえた具をたくさん入れて、白味噌でこってりと仕上げます。沖縄には白味噌の中でもとくに甘めな「イナムドゥチ味噌」があり、これを使うことが多いです。さらに隠し味……

汁に入っただんごの形が鶏の卵に似ていることからこの名前がつきました。もともとは室町時代に都の禅宗の寺で食べられていた点心(間食やお茶請け)が南部藩に伝わったといわれています。 昆布と椎茸が香るすまし汁と、とろりととろけるようなあん入りのだんごの組み合わせはユニークですが絶妙な味です。下北地域では……

大きなだんごに椎茸、花麩、三つ葉を添えたお椀を、けいらんといいます。だんごを鶏卵、周りのそうめんを鳥の巣に見立てています。県北部の太平洋に面した野田村で食べられてきた不祝儀のときの料理で、卵を使った料理の代用として植物性の食材でつくられました。昔はだしも精進で、玉ねぎやかんぴょうでとりました。 ……

山中湖村は標高が高く土地は火山灰土で、昔から米がとれません。そのため、火山灰土でも育つとうもろこしが増産され、主食として活用してきました。とうもろこしの粉のだんごをヒジロ(囲炉裏)の灰で焼いた「灰もぐり」はご飯代わりで、朝食はいつもオシイ(汁)と灰もぐりでした。オシイにはうどんやだんごを入れるこ……