相模《さがみ》湾のあじを使った昔ながらのにぎりずしです。真鶴《まなづる》や小田原、三浦といった相模湾沿岸地域では新鮮なあじが手に入ると日常的につくりました。押しずしにしたものは大船の駅弁としても有名です。真鶴半島の先端には「御林《おはやし》」と呼ばれる県内唯一の魚つき保安林があり、近海は豊かな漁……

刺身がのったにぎりずしは、おいしいマグロが手に入る静岡市ならではのすしです。祭りや誕生日などの祝いには、朝から下ごしらえをして家族にふるまいました。昭和30~40年代はすし屋は大人だけが入る店。家族で行く機会はなく、子どものために家庭でつくるにぎりずしがごちそうでした。 定番のすしネタはマグロ、……

淡路島全域で祭りにはもちろん、日常的にもつくられてきたすしです。海が近い家ではいわしや小あじがとれたら、朝つくって弁当に持っていったりしました。すし飯よりネタのいわしが大きくてほおかむりしているようなのでこの名前がついています。俵型ににぎったすし飯は豊作を意味し、農家にも親しまれてきました。温暖……

県北部を東西に流れる紀の川沿い、紀の川市下丹生谷《しもにゅうや》などでつくられてきたすしです。川じゃこ(オイカワ)は各地でハヤ、ハエなどと呼ばれる川魚のこと。昔は紀の川にたくさんいて、夏から秋になると川にとりに行きました。 とった川じゃこは長い竹串に刺して炭火で焼き、乾燥させてから保存し、すしを……

ママカリとは10~15㎝ほどになるニシン科の魚で、和名はサッパといいます。北海道より南の各地でとれるようですが、よく食べるのは岡山や香川、広島あたり。「ママカリ」と呼ぶのは、ご飯(ママ)が足りなくなり、借りに行くほどおいしいからなどと言われています。岡山ではおもに酢漬けや酢醤油漬けにして食べられ……

江戸前のすしが伝わる以前、臼杵《うすき》で「すし」といえば、茶台ずしを指しました。にぎりずしは各地にありますが、具(ネタ)を上下につけるのはこの地方独特です。下に敷いた具を茶台(茶たく)に見立てて茶台ずしと呼んでいます。 江戸時代、天保の改革の頃、臼杵藩は凶作と飢饉《ききん》で財政が苦しく、徹底……

山里の恵みを生かした目にも鮮やかな山菜すしは「田舎ずし」とも呼ばれ、県全域の山間部でつくられます。鯖の姿ずし(『すし ちらしずし・巻きずし・押しずしなど』p114)とともに皿鉢《さわち》料理に必ず入るすしです。 具は甘酢漬けか醤油味の煮物で、ここにすし飯をくっつける「ひっつけずし」と、すし飯を詰……

宮崎県北部、日向灘《ひゅうがなだ》に面する延岡《のべおか》市で、昔から祭りに必ずつくるのが魚ずしです。鯖、あじ、いわし、かますなどそのとき手に入る魚を使ったにぎりずしで、日持ちするように魚はしっかり塩をしてから白くなるまで酢じめにします。特産の平兵衛酢《へべず》というカンキツを使うこともあります……

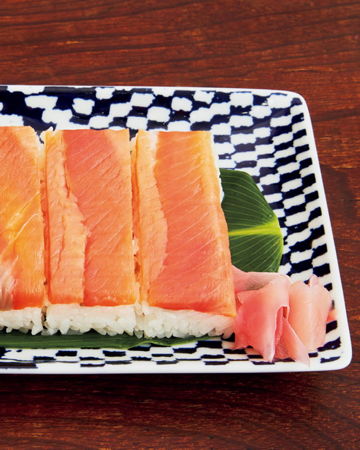

昔から米沢市の婚礼の膳には必ずつくすしです。福島県との県境、海から離れた内陸部盆地の米沢市では、塩引き(塩鮭)は貴重なごちそうでした。白いご飯と赤い鮭を合わせるときれいな紅白になり、祝いの膳を華やかにしてきました。 塩引きは、塩抜きや酢じめはせず、ごく薄く切りそのまま使います。身がしまっているの……

すし飯がぎゅっと詰まった、ご飯をたっぷり食べる押しずしです。紺と赤の鮮やかないろどりは、p61の柿の葉ずしと同じ、「紺のり」と桜えびの取り合わせ。すしの底には酢漬けの魚が隠されています。押しずしタイプは金沢市周辺でよくつくられています。 酢漬けの魚は、かつて春はいわし、秋はシイラといわれましたが……

魚津《うおづ》市など県東部の新川《にいかわ》地区でつくられる押しずしです。このあたりでは一家に一つは押し型を持っていて、代々、大事に使ってきました。 具は焼き鯖とクルミだけのシンプルなものです。焼いた鯖や刻んだクルミが香ばしく、食感の変化もあり、のりの風味も加わって海と山の幸が楽しめます。ご飯は……

箱ずしは全国的には「押しずし」が多くみられますが、伊東ではさながら弁当のように、1人前ずつきれいに木箱に盛りつけたものをいいます。蓋はありますが、押さずにのせるだけ。700年以上前に日蓮聖人が伊豆に流罪になったとき、朝夕の食事を運んだ井桁《いげた》の重箱が起源といわれています。 つくるのは隔年開……

甘くてほろ苦い川魚「モロコ」の佃煮がたっぷり盛られ、甘辛い煮汁がしみこんでギュッと押された箱ずしです。県南西部の木曽三川(木曽川、長良川、揖斐《いび》川)に囲まれた輪中地帯で伝えられてきた味です。 川の水がきれいだった頃には多くの川魚がとれました。中でもモロコは骨や苦みが少なく味がよいので、子ど……

県の中部に位置する西三河は米づくりがさかんな地域です。ここではちらしずしや巻きずしなど、すしは行事ごとに年中つくっていましたが、年に1度の秋祭りは特別で、祭りのごちそうとしてつくられたのがこの箱ずしです。大勢集まった親戚には、各家で手づくりした箱ずしをそれぞれお土産に持たせたそうです。その際、飯……

県西部で木曽三川に囲まれた、尾張水郷《おわりすいごう》地帯ではどこの家でも木製のすし箱(幅5寸、長さ7寸、深さ1寸5分)を持っており、なんぞごとのときや、祭りなどには箱ずしをつくります。昔かられんこんの栽培が盛んで、特に旧立田《たつた》村(現愛西《あいさい》市戸倉町)では今も特産で生産量は県内一……

5種類の具が飾られた美しい押しずしは、県南部、尾鷲市や紀北町など東紀州北部のもの。ご飯と具を4段重ねたもので、正月や祭り、人生儀礼の祝いなどの際、家族や親戚総出でつくりました。日常は質素でも、こういうときは華やかなすしで祝い、お祝いをくれた家には重箱に詰め、お返しに届けました。 熊野灘沿岸という……

甲賀《こうか》市水口《みなくち》宇川集落の特産品、かんぴょうを使った宇川ずしは春祭りのごちそうです。宇川集落では4月25日の天満宮の祭日、春祭りに出すだけでなく、その翌日も、山に登って菜の花を見ながら女性たちだけで宇川ずしを食べる習慣がありました。農繁期になる田植えの前に、ごちそうを食べ、束の間……

京都では、北部の海沿いの地域を除き、生の魚はなかなか入手できませんでした。福井県の若狭から京都まで続く「鯖街道」を通ってやってくる一塩《ひとしお》ものの新鮮な鯖が手に入るのはうれしいことで、一塩鯖を酢でしめた鯖ずしがハレの日には各地でつくられました。 毎年春祭り、秋祭りにはたくさんつくり、親戚や……

京都の夏のごちそうとして外せないすしです。祇園祭にはあちこちでつくられ、ふるまわれます。鱧はうなぎや穴子よりも脂が少なく、すしにするとあっさりとした味わいに仕上がります。そんな鱧ずしのほうが「品がありまっしゃろ」と京都人には好まれます。 京都市内は海から遠く、新鮮な魚は入手困難でしたが、鱧は生命……

「バッテラ」はポルトガル語でボートや小舟のこと。起源は諸説ありますが、明治20年代に大阪で生まれました。きずし(しめ鯖)に白板昆布が加わった、うま味の深いすしです。白板昆布は酢漬けの昆布を薄く削ったおぼろ昆布の最後にできるもので、関西では正月の鏡餅の飾り昆布としても使われます。大阪は“天下の台所……

生《なま》ぶし(なまり節)はカツオを蒸すかゆでるかした後、半乾燥させたもの。その生ぶしのそぼろでつくった押しずしは、奈良県と接する河内や、北東部の三島で親しまれてきたハレの日の料理です。祭りや祝いごとなど、きっしょきっしょ(おりおり)につくりました。とくに春、農繁期に入る前に農作業を休んでくつろ……

淡路島北部の西浦(西側)にある漁村部でつくられてきたすしです。上にのせたおぼろ(そぼろ)の材料はベラで、海水浴でも見かける地元ではなじみの魚。ベラの焼き干しを細かく刻んで味つけしたのが、もともとのそぼろのつくり方でした。干してかたくなった魚をみじん切りにするのは大変で、手のかかったごちそうです。……

紀伊水道でたくさんとれる鯛をそぼろや酢じめにし、錦糸卵や椎茸を散りばめた、色合いも美しい押しずしです。紀伊半島北西部、和歌山市周辺の正月や祭りの行事食で、鯛の白色、えびの赤色、錦糸卵の黄色、椎茸の茶色が大皿に映え、ハレの日にぴったりのすしです。こけらとは杉や桧を薄く割った板のことで、昔は屋根をふ……

1個のすしに約1合分のすし飯を使う一合ずしは、田植えや稲の収穫を祝う秋祭りなどに、県中北部で広くつくられてきました。芸北地域では、花見や正月には巻きずしをつくりますが、秋祭りは一合ずし。田んぼが少ない山間部では、白米の大きなすしは特別なごちそうでした。今も祭りなどにつくられますが、食べきれないの……

初めて見た人は「ご飯だけのすし?」とびっくりするかもしれません。具が入らない真っ白いすしが白装束のようで、転じて「ゆうれいずし」となったと伝えられています。 県南西部、山陽道の宿場町として栄えた船木(宇部市)から山あいに入った吉部《きべ》地区は、昔から米どころとして有名で、もとは本当にすし飯だけ……

広島との県境になる県東部の岩国で祝いごとには欠かせないこのすしは、見た目が華やかで別名「殿様ずし」ともいわれています。祭りや誕生日など、さまざまなハレの日に家々でつくられました。1人前に2段を重ねて盛りつけるのは、おめでたいときに重なっているものは縁起が良い(重ね重ね)から。食べるときは1段ずつ……

瀬戸内海に浮かぶ小豆島は、香川県内で一番大きな島です。この島に伝わるのが、大きな型を使ってつくる石切ずしです。県内各地に押しずしはありますが、これだけ大きな型を使い、重しに「石」を使うのはこのすしだけです。 小豆島は古くから石の産地で、大阪城を築城する際、城の土台をつくるために良質な石が必要とな……

このすしは鰆の鮮度の良さが命です。鰆、そら豆の緑、卵焼きと見た目も春らしく、木の芽がさわやかな香りを添えます。中に違う味の具が入っているので、食感や味の違いも楽しめます。基本は四角形でしたが、近年は扇子型が多くなっています。県内のほかのすし、カンカンずしや石切ずしよりすし飯の押し方が弱めなのも特……

すしを押す際、木枠のくさびを木槌でたたいて打ちこむときのカンカンという音から、この名前がついています。さぬき市、東かがわ市に伝わるすしで、さぬき市鴨部《かべ》地域では、各家でカンカンずしの木枠を持っており、今でも法事などの行事でつくられています。 田植えのとき、田んぼから上がる暇もないほど忙しい……

もろぶたに詰めて切り分けたすし飯を田畑とあぜ道に見立て、そこに四季折々の旬の産物をのせたすしです。有明海に面する白石町の須古地区で祭りや祝いのときにつくる箱ずしとして、家ごとの味が伝えられています。もろぶたやすし切り(切り分けるヘラ)は嫁入り道具として特注することもあり、嫁ぎ先では漆を塗ったり、……