独特のよい香りがするよもぎは、種々の薬効を持っています。瀬戸内海に浮かぶ周防大島では、毎年、春になると解毒のためといってよもぎめしをつくる習慣がありました。味つけは薄い塩味だけですが、砂糖と混ぜたきな粉をかけると食がすすみます。主食として出すこともあれば、おやつとしても食べました。さつまいもを入……

宮城県との県境にある一関市は北上川流域の豊かな水田地帯で、恵比寿講やお大師様の年越しなどの神々の日や農作業の節目、冠婚葬祭などにはもちをついてきました。もちは一番のごちそうなのです。 もちは、やわらかいつきたてに衣をからめて食べます。かつては自宅で婚礼があると、「もち本膳」といってあんこもち、雑……

山梨県の銘菓として有名な「信玄餅《しんげんもち》」の原型と考えられており、薄くてやわらかいのしもちに黒蜜ときな粉をかけて食べます。きな粉やこしあんをまぶした静岡県の安倍川もちとはまた違ったものです。 県西部の南アルプス市では正月だけではなく、旧暦のお盆にももちをつき、この菓子をつくり仏様にお供え……

県西部の遠州地方で江戸時代から食べられている「うるち米」のもちです。名前の由来は、米を粉にすることを地域では「はたく」というから、米の選別(ふるい分け)の際、「はたいた」ときに落ちるくず米を使うから、袋や俵を最後まで「はたき」出して使うからなど、諸説あります。袋井市など大井川と天竜川にはさまれた……

徳島県では、昔から亥《い》の月(10月)の最初の亥の日になると、収穫を感謝し、土地の神様をまつる行事「お亥の子さん」が行なわれます。このときつくるのがいももちです。以前はいもと一緒に蒸したもち米をつきこんでいましたが、最近では手軽に使えるもち粉やだんご粉を入れます。いもがたっぷり使われているため……

ぼんし粉という、うるちの砕け玄米をひいた粉を使ったもちで、もち米とよもぎ、塩を入れてつき上げます。弾力がありつつも、うるち米が入るので歯切れがよく、筑豊地域の山あいの盆地では冬場、焼いたり煮たりして食べてきました。田川郡赤村《あかむら》では、マッチ棒の大きさに切って、から炒りしたものを子どもたち……

四方を海に囲まれた天草《あまくさ》の島々は、水田が少なく米が貴重であったため、畑で栽培されるからいも(さつまいも)を主食がわりにしていました。以前は晩秋になると家々で収穫したいもを輪切りにしてゆで、カラカラになるまで1カ月ほど天日に干し、「蒸しこっぱ」にしました。これともち米を蒸してつき混ぜたお……

宮崎県人が大好きな、県内各地でつくられているおやつです。県中東部の川南町ではねりくり、ぼたもち、他の地域ではねったぼ、ねったくりと、いずれも、やわらかくなったもちとさつまいもを練ってつくることから、こう呼ばれるようになりました。さつまいもが混ざっているので甘味があり、粘りが弱まって食べやすく、翌……

さつまいもはシラス台地のやせた土地でも元気に育ち、風雨にも病虫害にも強いため、台風常襲地の鹿児島では昔から重要な作物です。そのため鹿児島にはさつまいもを生かした料理が多く、なかでももちやもち米をつき混ぜてつくるねったぼは、いもの甘味ときな粉の風味が生きた素朴なおいしさで、県内の多くの地域でつくら……

きな粉に包まれただんごを食べると、ご飯粒の存在感はありながら、ねっとりとした粘りけも感じます。うるち米と里芋でつくったおはぎのような「もち」です。 320年ほど前、藩命により石川県小松市の今江町から現在の黒部市に近い入善《にゅうぜん》町に20組の若夫婦が開拓として入り、今江村をつくりました。いも……

もちつきは、本来臼と杵でぺったんぺったんと音が響く家族親戚総出の作業で、ついたもちは皆で分けました。しかしもち米が少ないとき、家族だけで食べたいときに音を出さずにもちをつくる方法として、鍋の中でつきこねる「なべもち」が考えられたといわれています。また隣近所に内緒、同居していない親戚に内緒でつくる……

鳥取は小豆ご飯や甘い小豆汁にもちを入れた雑煮など、米と小豆を利用した料理がたくさんありますが、ぼたもちもそのうちの一つです。お彼岸だけでなく、田植え終わりに豊作を祈って行なわれる「代満《しろみ》て」や稲刈り後の「鎌祝い」、稲の脱穀後の「こき祝い」などの農耕儀礼の際にもぼたもちをつくって、神棚や仏……

県西部の弓ケ浜半島は砂地のため米ができにくい地域で、昔からさつまいもを米の補食としてきた独特の食文化があります。その代表的な料理の一つがいもぼたです。 さつまいもの半量を里芋に替えるとつるっとして食べやすく、おはぎよりもしっとりした食感になります。中にあんこを入れたり、きな粉とは別にあんこや青の……

米粒が半分くらいつぶれるよう「半殺し」につくので、この名前がつきました。中にはささげのこしあんが入っており、表面にはきな粉がまぶしてあります。あんを外側につけたぼたもちやおはぎは彼岸につくりますが、はんごろしは季節を問わず、村の人が大勢集まるときにつくりました。風味豊かなよもぎとあんが合わさると……

上新粉とかたくり粉をこねただけのだんごですが、ツルンとした歯切れのよさと弾力がくせになる食感です。噛むうちに米そのものの甘味が広がり、湧水で洗った冷たさがさわやかです。黒部の水と自慢の米でつくった夏のおやつです。 名水百選の一つ、「黒部川扇状地湧水群」がある黒部市生地《いくじ》には約750カ所も……

もち米を笹の葉に包んでゆでた笹巻きは、端午の節句になると県内各地でつくられます。多くの地域では中のもち米は白色ですが、庄内の鶴岡田川地区の笹巻きは黄色いあめ色です。黄色いのは木灰の上澄み液(灰汁《あく》)にもち米を浸すからで、この地域だけに見られるものです。米粒は溶けて透明感があり、もっちりとや……

県東部の出雲地方では月遅れの6月の端午の節句に、ちまきとも呼ぶ米粉でつくった笹巻きを食べます。砂糖もあんも入りませんが、食味のよい奥出雲の米でつくったもちはやわらかくなめらかで、きな粉や砂糖醤油で食べるととてもおいしいものです。地元の人は「これを食べて大きくなった」というほどその時期にはたくさん……

小麦粉を水でこねてふかしただけの簡単なおやつで、蒸しパンと呼ぶ人もいます。県北部の相模原台地は水利が悪く、稲作より畑作に適した地域です。米は収入源なので、収穫した小麦を自家用に、地域にあるひき屋(製粉所)で粉にして常備し、さまざまに利用しました。夏祭りには手をかけ、小豆あんを入れて酒まんじゅうを……

奈良県では昔から麦類の栽培がさかんで、米とともに基本食でした。小麦粉はだんごにしてかゆや汁の実、菓子やてんぷらの衣にと日常食に用いることが多いなかで、小麦もちは行事食として食べられるものです。 6月終わりから7月初旬にかけてのさなぶり(田植え終いを祝う日)や半夏生、夏祭りの頃は小麦の収穫が終わり……

「ごろし」とはなんとも物騒な名前で、真っ白い小麦粉のだご(だんご)が黒砂糖の色で殺されるからそう呼ばれ、また、五郎次という人がつくり始めたという説もあります。こねた小麦粉をひも状にのばしてゆでて、きな粉や黒蜜をかけたおやつで、農繁期の休憩時には、ゆでたての熱々を食べる習慣がありました。県南部の筑……

大分には、小麦粉の生地を練ってつくるさまざまな形の“だんご”があります。手で長細くのばしただんごにきな粉をまぶした「やせうま」は、お盆のお供えであり、夏の定番のおやつ。冬はきな粉をまぶさず具だくさんの汁に入れ、「だんご汁」にして食べます。このだんごは厚みがあり、みっちりとした歯ごたえが特徴。球状……

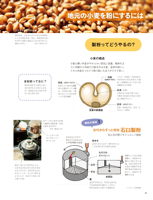

おちらしははったい粉ともいい、裸麦や大麦を炒って粉にしたもので、香ばしく、粉のままでも食べられます。粉になると散らばるところからおちらし、また、臼でついて粉にすることをはたくということからはったい粉という名がついたといわれています。 昔は、裸麦ができると炒って石臼でひいてふるい、そこに砂糖を混ぜ……

高縄《たかなわ》半島の北西部に位置する旧北条市は、農業がさかんで、水はけのよい土壌はさつまいもがつくりやすく、かつてはどの家も自給し、いもつぼで保存していました。いもねりは掘り立ての10月頃のいもが一番上手にでき、秋から冬につくられたおやつです。つくっても3月までで、それ以降はいもが水を吸わなく……

田芋(里芋)とさつまいもを半分ずつもちのようについて混ぜ合わせた料理なので、けんかもちというそうです。2種類のいもを合わせることで、ぱさつかず、ほどよいやわらかさになります。さつまいもの甘みも感じられ、昔から子どもにもお年寄りにも人気のおやつです。 標高が高く、山に囲まれた物部《ものべ》町では、……

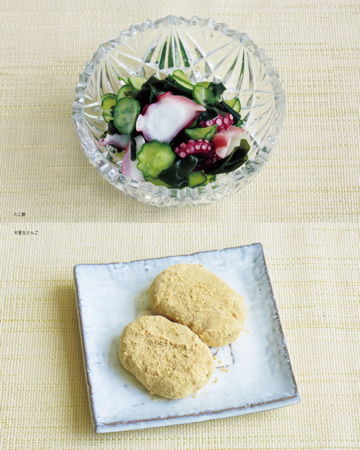

半夏生とは七十二侯からつくられた雑節《ざっせつ》で、毎年7月2日頃。麦のとり入れ、田植え、1回目の田の草とりなど、一年の農作業の半分が無事終了したのを祝い、中河内ではたことだんごを食べます。地域によっては、さばの棒ずしやぼたもち、干しずいきの巻きずしなども食べられました。 たこは吸盤のように、苗……