| 電子図書館 > 農業技術大系 > 追録 |  |

農業技術大系・野菜編 2014年版(追録第39号)

2014年版「追録39号」企画の重点

もっと知りたい環境制御技術

〈多収のための環境制御技術を最新研究と事例で特集〉

◎ねらいは光合成を最大限に高めること

トマトの施設栽培では近年、越冬型の長期どりが普及している。8月上旬に定植し、10月ころから翌年の6月末ころまで収穫する。従来の作型より収穫期間が長く、収量は25t/10a程度となり、多収をめざした栽培方法だ。トマトの価格安や資材高の影響を受けての対応である。この作型導入と同時に普及が進んでいるのが、本追録で大きく取り上げた環境制御技術だ。オランダの多収技術に学んだもので、温度や湿度、CO2、光といった環境条件を総合的に管理することで、さらに多収をねらう。

本追録では、実際に環境制御技術を導入して成果を上げている農家として、35tどりを目標に掲げる栃木の小島高雄さん・寛明さん親子の事例を取り上げた。

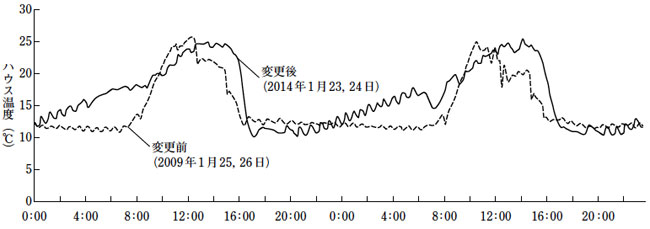

小島さんの温度管理は、「従来の慣行的な方法から根本的に変更」している。従来は「午前中の早くから温度を上げて光合成を促進させ、午後は呼吸による消耗を抑える」ねらいから、午前23℃、午後20℃、夜温10℃としていた。これを「早朝から加温し、午前中の温度上昇を緩やかに午後は高めの温度管理に変更」したところ、「果実や葉に結露が発生しなくなり、灰色かび病が減少した」という。これがオランダで行なわれている温度管理に近く、結露防止や転流促進の目的があるとのこと。記事には変更前と変更後の温度管理が計測データで示されており、参考になる(図1)。

図1 環境制御を導入する前と後の温度管理

このほか小島さんは、日中のハウス内は乾燥していることに気づき、細霧装置でハウスを加湿。換気をする日中はCO2濃度が大きく下がることにも気づき(写真1)、CO2を日中に施用。光を最大限受けるために、白マルチを敷いたり、生育途中から側枝を伸ばして2本仕立てにしたりしている。いずれも、光合成を最大限に高めるねらいだ。

写真1 CO2を計測する小島さん

◎CO2の施用方法が成否のカギ!?

こうした事例を読み解き、実践に役立てていただくために、本追録では「環境制御から見たトマトの生理・生態的特性」「CO2施用と湿度管理」「オランダに学んだ環境制御の取り入れ方」「環境計測機器とその活用方法」の4本の記事を収録した。

「環境制御から見たトマトの生理・生態的特性」では、冒頭でトマトと光合成速度に言及。一枚の葉だけをみると、光が強くなると光合成速度は上限に達するが、実際のハウス内のトマトはボリュームのある群落をつくるため、群落下部の葉では最大光合成速度に達することはない。収量を増やすには、作物全体の光合成産物の生産量(総乾物生産量)を増やすことであり、そのためには「受光量」と「光利用効率」を向上させること。

〈総乾物生産=光利用効率 × 受光量〉

光利用効率を直接的に高めるのはCO2施用であり、受光量を増やすには、入ってくる光を増やすことと受ける光を増やすこと、すなわち葉面積を一定量増やすことだとしている。野菜茶業研究所の東出忠桐氏の解説。

「CO2施用と湿度管理」では、近年の環境制御技術の中心となっているCO2施用の実態について報告。ご存知のようにCO2施用は、1970~1980年代にはすでに多くの研究開発が行なわれ生産現場にも導入された。しかし、CO2施用を行なっても期待したように収量が増加しないことが数多く報告され、広く普及するには至らなかったとされている。実態を調査すると、CO2濃度の推移は把握されておらず、湿度を意識した栽培管理はほとんど行なわれてこなかったか、病害発生を防ぐ観点からできるだけ低く抑えることがよいとされていることが多かった。最近になって、光合成速度に、相対湿度や飽差が大きく影響していることが広く知られるようになってきた。すなわち、相対湿度が低いと(飽差が大きいと)蒸散が多くなりやすい。蒸散量が多くなりすぎると、水分ストレスがかかり、気孔は閉鎖し、CO2の葉内への取り込みが抑制されて光合成速度が低下する。CO2施用と加湿管理を併用した試験では、トマトの収量が大きく増加することが明らかとなった。野菜茶業研究所の岩崎泰永氏の報告。

「オランダに学んだ環境制御の取り入れ方」では、オランダの多収理論と技術を日本の農家に普及させている(株)誠和。の斉藤章氏に、どう始め、どう進めたらよいのかを解説していただいた。斉藤氏は、まずは自分のハウスの温度や湿度、CO2濃度などの変化の推移を測ることから始め、現状の収量を打破するにはCO2施用から始めることを勧めている。

「環境計測機器とその活用方法」では、施設内の温度や湿度、CO2、光を測る機器や、計測と制御を同時にできる機器とその活かし方を岡山大学の安場健一郎氏に解説していただいた

◎イチゴやナスでも導入

環境制御技術は光を好むトマトで普及がもっとも進んでいるが、ほかの野菜でも普及しつつある。本追録では、福島のイチゴ農家・小沢充博氏、高知のナス農家・植野進氏の導入事例のほか、イチゴの花芽分化と草勢維持にきわめて有効なクラウン温度制御の最新情報を収録した。

なお、イチゴやナスの環境制御技術についても、トマトの環境制御の内容が参考になる。施設園芸にかかわる方は、作物の種類に限らず、ぜひご覧いただきたい。

〈トマトの経営安定化に向けた灌水、施肥などの基本技術も大改訂〉

本追録のもう一つの読みどころは、トマトの灌水、施肥といった基本技術の大改訂である

◎トマトの収量を決定づける灌水の勘どころ

「第1段果房の果実が3cmになるまでの水管理」では、元宮崎県農業総合試験場の白木己歳氏にトマト栽培の成否を左右する灌水についてご執筆いただいた。栄養生長と生殖生長のバランスをとることがとりわけむずかしいトマトでは、そのつり合いがとれる姿に「もっていく管理」とその姿を「維持する管理」が肝要で、「もっていく管理」が第1果房の最初の果径が3cmになるまでの水管理となる。このときにつり合いがとれれば収量も品質も保障されるが、とれなければ収量は上がらない。「いわゆる名人が言葉にできないでいる水やりの技を何とか言葉にしようと試みた(白木氏)」という労作である。9cmポットと12cmポット、セル苗に分けてベッド内の水の動きとともに図解されており、名人芸といわれる「水やり」が微細に解説されている。いうまでもなく、トマトの多収は「環境制御」だけでは達成できない。多収をねらうなら、「環境制御」と合わせて「灌水」の記事も必読である。

施肥の項は、野菜茶業研究所の中野明正氏に40ページ強にわたって改訂していただいた。近年の多収のための越冬長期どりでは、後期に収量が増加するにしたがい、肥効が最後まで続かない問題が発生していると指摘。追肥作業の省力化と肥効の持続性を考えた長期どり専用の基肥一発肥料も開発されている。中野氏には、冬の灰色かび病発生の原因となっているトマトの葉先枯れ症とカリウム欠乏の関係についても解説いただいた。

また、月刊誌『現代農業』でもおなじみ、茨城のトマト農家・伊藤健氏の事例も収録した。伊藤氏も越冬長期どりの作型に取り組み、減農薬を実現しながら27~29段どり多収というところが特徴。センチュウ被害を抑える「代かき還元型太陽熱消毒」や、長期どりを支える大型の5寸鉢育苗、肥効を長持ちさせる深層施肥など、工夫が満載だ。

このほか、年間を通じて大量の苗を生産する育苗業やトマトの低段密植栽培の現場で導入が進む「人工光・閉鎖型苗生産装置「苗テラス」の仕組みと活用法」(三菱樹脂アグリドリーム(株)・布施順也氏)、土壌病害対策や作業姿勢の改善などの観点から普及が進む養液栽培システム「少量培地耕の理論とDトレイシステム」(静岡大学・切岩和氏)、「マルハナバチの利用」(アリスタライフサイエンス(株)・光畑雅宏)、「生理障害の原因と対策」(静岡大学・鈴木克己氏)を収録。

〈イチゴ炭疽病・萎黄病の総合防除、炭素病抵抗性の注目品種〉

イチゴでは、新たな花芽分化促進技術として注目される「間欠冷蔵処理」を収録。高価な夜冷庫を必要とせず、冷蔵庫(暗黒冷蔵)と雨よけハウス(自然条件)に苗を交互に3日ずつ3回ほど入れ替える。岡山大学の吉田裕一氏が解説。

また、全国的に問題となっている炭疽病の総合防除法を収録。防除のポイントは、予防に重点をおき、育苗期での発生をいかに抑えるかにある。無病親株の利用、雨よけ栽培、灌水法、薬剤防除法などを奈良県農業研究開発センターの平山喜彦氏が解説。合わせて萎黄病の総合防除法も解説いただいた。

なお、炭疽病の発生は、品種の移り変わりが大きく影響している。炭疽病抵抗性品種の‘宝交早生’が主流の時代は全国的に問題になることはなかったが、収量や品質はよいが炭疽病に罹病性の‘女峰’‘とよのか’が主流になると重要病害になった。その後も、収量・品質が優れてかつ炭疽病抵抗性をもつ品種は少なく、農家の不安が解消されるような品種の育成が望まれてきた。そんななか、炭疽病抵抗性を目的に三重県で育種された品種が‘かおり野’(写真2)。‘章姫’や‘さがほのか’以上に早生で連続出蕾に優れることから、期待が集まる。三重県農業研究所の森利樹氏・北村八祥氏が報告。

写真2 かおり野の草姿

〈安定した人気作物・アスパラガスの新技術〉

アスパラガスの改植というと、既存株から放出されるアレロパシー物質の悪影響を沈静化させるために、改植株を定植する前に既存株を重機などで排除したり、既存株を耕起したあとにハウス被覆を除いて雨にさらしたりと、手間暇がかかる。この既存株の影響を極力避けるユニークな改植法が、「不耕起客土法」だ。既存うねは不耕起とすることで株を徐々に自然な形で衰弱枯死させ、改植株は客土によって新たに形成したうねに定植、生育させる。香川県農業試験場の池内隆夫氏が報告。

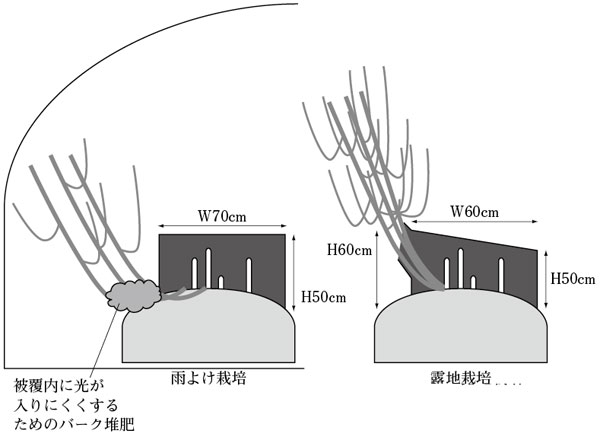

青果としてのホワイトアスパラガスを簡易に長期どりする技術が、「母茎押し倒し誘引法」(図2)。培土はせず、母茎を押し倒した株元に被覆資材をかけて軟白化。しかも、被覆の一部から地上部を露出して光合成させることで、春だけでなく夏も収穫する。県立広島大学の甲村浩之氏が解説。

図2 夏どりホワイトアスパラガス栽培法の雨よけハウスと露地の差異

このほか、施肥と灌水の組合わせ効果が高く、適応性が高いアスパラガスの「養液土耕栽培」、栄養成分や機能性成分、収穫後の品質変化などを調べた「若茎の成分・品質と鮮度保持」(いずれも明治大学・元木悟氏)、産地を脅かす病害の対策「茎枯病の耕種的防除法」(酪農学園大学・園田高広氏)を収録した。