| 電子図書館 > 農業技術大系 > 追録 |  |

農業技術大系・野菜編 2012年版(追録第37号)

2012年版「追録37号」企画の重点

第3巻「イチゴ」

――植物としての特性、生育のステージと生理、生態を30年ぶりに全面改訂

野菜編の第3巻「イチゴ」の「植物としての特性」と「生育のステージと生理、生態」は1984年に奈良農試の木村雅行先生にお書きいただいたもの。その後の日本のイチゴ研究と産地づくりに貢献してきたと高く評価されている。しかし、その内容は‘ダナー’やその後に育成された‘宝交早生’全盛時代のもので、特性が異なる現在の品種とはそぐわないものになっていた。今追録で第一線の研究者の力で全面改訂することができた。

◆花芽分化と開花結実が継続して起こるので収穫が長期間続いて多収穫に

日本のイチゴ栽培は現在、かつての多様な作型を活用していたときと異なって、促成栽培が中心になっている。次々と育成されてきた品種もそれに対応したものがほとんどで、収穫も7月まで伸ばせるようになっている。その理由を、「形態とライフサイクル」で柳智博先生(香川大学)は次のように述べている。

「…日本では、イチゴの主要な作型が露地栽培から半促成栽培、促成栽培へと変化してきた。促成栽培が他の2作型に比べて、花芽分化と開花・結実が長期間継続して起こり、多収穫になることが一つの大きな要因であると考えられる。促成栽培した一季成り性品種は、冬季に戸外よりも高温条件となるビニールハウス内で生長するので、完全には休眠が打破しない。したがって、促成栽培した一季成り性品種は、冬から春の時期にも花芽分化が起こり、春以降にも花房の発生が続く(図1)。たとえば、細霧冷房などの装置を利用すると、一季成り性品種でも促成栽培株なら暖地で7月中旬まで収穫が可能となる」と。

そして、「生育のステージと生理、生態」を担当した吉田裕一先生(岡山大学)は「増殖と花芽分化」で次のように述べている。

「低温、短日、低窒素栄養で花芽分化が促進される日本の品種。これを活かして高冷地育苗、窒素中断、断根ズラシ、ポット育苗、低温暗黒(株冷蔵)処理や夜冷短日処理などの花芽分化促進技術が開発されてきた」と。

◆現場の課題に的確に応える

さて、「生育のステージと生理、生態」の「花芽の発育と開花」では、「その後の花芽の発育は高温、長日、高窒素栄養によって促進される」とし、その条件について具体的に展開している。そして、窒素栄養については、「近年のイチゴ栽培では、花芽分化促進を重視するあまり極端に窒素栄養レベルの低い苗が定植されることが多い。このような苗の窒素レベルを回復させるために、多くの産地で基肥として多量の窒素が施用されている。奇形果や変形果にまでつながらずとも、窒素過剰によって腋花房の分化、開花が遅れることもよく経験することである。近年は、養液土耕などの普及によって基肥投入量は減少する傾向にあるが、もう少し窒素過多の害について敏感に反応する必要があると思われる」と産地が抱える具体的な課題も紹介している。

大きく変わってきた育苗法でも、「促成栽培においても、年内の収量を重視して早期に採苗し、大苗育成を目標とすることが多い。近年ではポットも小型化し、極端に大きな苗を見かけることは少なくなったが、その分、老化した苗が定植されることが多いように思われる。早期からランナーを発生させて大苗を育成すると花芽分化と開花は揃いやすいが、収量性が劣ることが多く、育苗に要する労力負担や炭疽病感染確率の増大などさまざまな問題がある。病害で苗不足になることを避けるためには、多数の苗を早くから確保するより、育苗期間を短縮し、集中的に管理して感染確率を低下させるほうが勝っている。筆者の考えでは、短期間で苗を仕上げて、できるだけ若い苗を定植する栽培体系の確立がイチゴ経営の安定化にとって重要といえる。早期収量を確保するためであれば、夜冷短日処理育苗などによって若苗の花芽分化促進を図るべきであろう」など、これまでの経験を踏まえた提案もされている。

図1 一季成り性イチゴ品種を暖地で栽培した場合のライフサイクル

矢印などは大まかな期間を示す

◆最新の研究成果が盛り込まれた「促成栽培の基本技術」

そして、現在の日本の優れた品種を使いこなし、安定・多収を実現するため「基本技術」を収録。「促成栽培の基本技術」「育苗技術」「土つくりと肥培管理、灌水」「環境調節」「ハチの活用方法」の編成。次いで、注目の夏秋どり栽培では、一季成りと四季成り性品種での栽培法を収録。

「促成栽培の基本技術」では、花芽分化促進、休眠回避などの促成栽培の核心技術について、これまでの各品種での成果が一覧できるようになっている。

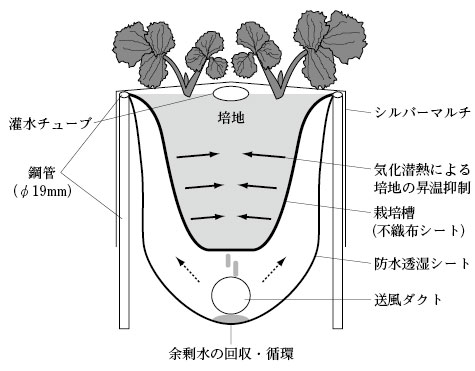

出色なのは「環境調節」。培地加温、CO2施用、飽差に基づく温湿度管理、ミストによる湿度制御、培地の昇温対策(図2)、クラウン温度制御、ウォーターカーテンなど、この間開発されてきた各種方法が実用的でコンパクトにまとめられている(表1)。

図2 培地の昇温抑制機能を備えたイチゴ高設栽培装置の概略(山崎ら、2008)

ダクトへの送風は雨よけハウス内に既設の暖房機の送風機能を利用した。培地はピートモスと籾がらくん炭を等量混合したものを使用した

表1 各品種における低温暗黒処理技術の要点

◆高設栽培――品質と収量を両立させる技術

2012年現在の面積は700ha近くになる。多数の方式があるなかで、各地でさまざまな工夫がされてきた。そうしたなか、安心して高設栽培に取り組める技術や施設がどのようなものにすべきか整理していただいた。灌水では天候の変動に左右されず低コストで自動的に灌水ができる日射比例制御装置や点滴チューブの選択。光透過率を高める施設の構造、作業がしやすい架台(写真1)。栽培槽や培地の組成、適切な培養液管理ができる給・排液回収装置。筆者が地元で奥さんとともに経営する「のぞみふぁーむ」で行なっている排液ECの変化に基づく養水分管理など、すべてが実践的な内容になっている。

写真1 のぞみふぁーむのチェーンで吊り下げたイチゴの架台

◆一季成り性と四季成り性品種とつくりこなし方

「イチゴ品種の動向」では、現在国内で栽培されているほとんどの品種の特徴が一覧できる。極大果で炭疽病や萎黄病にも強い‘おおきみ’や、やはり病害に強く苗の大量生産ができる種子系品種、摘花(果)作業が不要な‘カレンベリー’など注目品種も紹介。

〈新規就農者にも高齢者にも人気のナス〉

関西の伝統産地、奈良県と大阪府の生産者3人を紹介した。

まず夏秋ナスの伝統産地、奈良県の冬木伸佳さん。奈良県伝統の田畑輪換によって土壌病害の発生や地力の消耗を回避して連年15tを実現。

大阪府富田林市の竹本和永さんは無加温半促成栽培。産地をあげて、これまでの収量重視から品質を重視する栽培法に転換。そのためにうね間と株間を十分確保し、整枝、温度管理などを行なっている。たとえば温度管理では、冬季は三重被覆で十分な温度を確保するが、温度が上がりすぎないように、こまめな喚起で生育に応じた温度になるようにしている。この温度管理を習得するのには2~3年かかる高度なものだそうだ。また、幼果に付着した花弁を除去する「花弁抜き」も重視している。これで果実に付着したままになった花弁から発生しやすい灰色かび病を防ぐことができる。

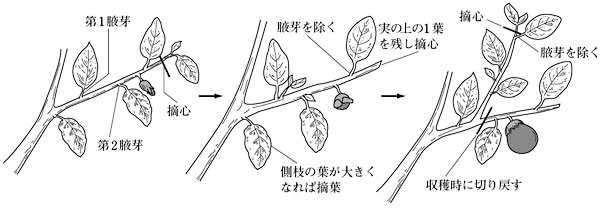

水ナスは、岸和田市の山本敏勝さん。4本に仕立てた主枝は、作業しやすい160~170cmほどの高さに摘心。それ以外の側枝は原則1側枝1果どりとし、花の上の葉を1枚残して摘心し、果実の収穫のときに主枝に近い芽を1芽を残して切り戻している(図3)。この作業をていねいに続けていくことでナスの受光態勢がよくなり、不良果もなくなるだけでなく、作業時間も短縮できる。

図3 側枝の剪定方法

〈業務・加工用野菜に求められる品質・規格と産地の取組み〉

今追録ではホウレンソウを取り上げた。ホウレンソウの品質・規格は草丈40~50cmの大型、淡すぎない葉色、太すぎない葉柄というのが現在の状況。それに対応する栽培法や品種の選択が必要になる。機械収穫機も開発されて、刈取り作業にかかる時間が10分の1近くに短縮できるようになっている。

そして、茨城中央園芸農業協同組合。県中央部の10市町村の約102人の専門農協で、キャベツとホウレンソウを中心に業務・加工野菜の世界を切り拓いてきた。加工施設を準備したり、販路を拡大するのはもちろん、値決めなどの農協が果たす役割、大型規格に合わせた播種法や品種の選択法など、これまでの成果をまとめていただいた。安定生産を実現してきた土つくりの学習会とその成果の一つである堆肥センターの建設と運営など学ぶところが多い。