| 電子図書館 > 農業技術大系 > 追録 |  |

農業技術大系・土壌施肥編 2006年版(追録第17号)

●2006年版・追録第17号は,もう待ったなしの有機物循環のための最新情報を中心に,安全・安心な農産物生産技術と診断技術,そのベースとなる耕し方を追究しました。

(1)話題の「融合コンポスト技術」の徹底追跡

(2)家庭でできる手軽な生ごみ堆肥づくり

(3)耕し方の誤解,その徹底解析と最新機械情報

(4)減農薬・減化学肥料で高品質を実現する技術

(5)有機農業,有機農産物の現状と課題(養分蓄積,病原菌汚染)

家畜糞,生ごみなど,地域の資源を最高品質の堆肥に変える

安心・安全でおいしい農産物生産,環境を育む持続的農業への情報満載

〈話題の「堆肥融合技術」「バイオマスの資源化・リサイクル化」〉

飽食日本は,別の面から見ると「ごみ大国日本」でもある。生物系有機性廃棄物の発生量は,推計で年間28,000万t。その廃棄物中の養分は,窒素で129万t,リン酸で62万t,カリで83万tに達している。なんとその量,1996年にわが国で使用された化学肥料の成分量に対して,窒素で252%,リン酸で101%,カリで189%に相当するという(但野利秋氏 東京農業大学)。大きな目で日本全体を眺めると,私たちの暮らしそのものが膨大な環境汚染源を垂れ流しているわけである。「捨てればごみ,使えば資源」といわれ続けて久しいが,どう使えるのか? そのひとつの方法として注目されているのが,「堆肥融合技術」や「バイオマスの資源化技術」(第7-(1)巻)である。

◆出所による生ごみの違い,緑茶かすと紅茶かすの違い……「融合コンポスト」

生物系有機性廃棄物と一口にいってもその種類は多様である。畜産系廃棄物(糞尿),農業系廃棄物(わら類や野菜くず),林業系廃棄物(バークや剪定くず),生活系廃棄物(家庭の生ごみ,事業所や食品工場のかす類),汚泥類など,それぞれ性質の異なる廃棄物が存在する。これらの廃棄物を組み合わせて堆肥化することによって,成分バランスや性状の優れた高品質堆肥を製造する技術を一挙収録した。「堆肥融合技術の基本的な考え方」(藤原俊六郎氏 神奈川県農業技術センター),「生ごみ乾燥物を原料とする肥料とその使い方」(後藤逸男氏 東京農業大学),「高品質融合コンポスト製造システムの考え方」(日高伸氏 埼玉県農林総合研究センター)など,この技術開発に携わった研究者が執筆。同じ生ごみでも,「ホテルやレストランから出るものは,窒素>リン酸>カリの肥料成分だが,スーパーや市場ごみはカリ含量が高い」といった指摘や,「コーヒーかすは多孔質で,空気の流通改善や水分の吸着だけでなく,弱酸性でフェノール基をもつため悪臭の主因であるアンモニアを吸着できる」,茶かすも「窒素含量は3.6~5.0%と高いが,カリは緑茶とウーロン茶かすは1%程度あるが,紅茶かすは低い」といった具体的な記述(表1)は,ごみ問題に取り組む行政マンには必見である。

なお,今追録には「臭い」にしぼった「悪臭を出さない家畜糞尿と生ごみ混合の割合」(内田啓一氏 岡山県農林水産部)もある。堆肥化施設運営に役立てていただきたい。

◆個別オリジナル堆肥(肥料)の時代に

前述した「融合コンポスト」は,農家の要望にあわせた堆肥づくりを目指している。その事例として,「地域ブランド堆肥・有機質肥料の製造と活用」に,パレットを利用した少量多アイテムの堆肥化システムを導入した埼玉県の(株)アイル・クリーンテックをとり上げた(第7-(2)巻 西村良平氏 地域資源研究会)。ロジスティックセンターを想起させるその堆肥化システムには視察が絶えないという。「出口」なき堆肥化が行き詰まることは明らかなだけに,大きな期待が寄せられている。

金のかからない家畜糞堆肥づくりの方法と,品質判断するための手軽な観察の方法として,北海道浦幌町模範牧場がとり入れている「キノコと温度を目安にした5段階完熟堆肥づくり」(第7-(2)巻)を収録。

なお,生ごみなどを活用した地域循環型農業の基本文献として,第8巻「環境保全型農業にむけての基本視点」に,海外での生ごみ再利用にも詳しい但野利秋氏(前出)による報告を収録。家庭から出る生ごみの再利用率94%というオランダには驚かされる。オランダでは堆肥の75%が農業に利用されているという。

◆堆肥以外の活用最新情報

「バイオマス・ニッポン総合戦略」(2002年12月閣議決定)では,廃棄物・副産物系バイオマスと栽培系バイオマスの活用についての国の重点施策を指し示している。木村俊範氏(北海道大学)に,堆肥以外の活用について最新情報をまとめていただいた(第7-(1)巻)。卵殻から抽出するEMプロテイン,米ぬかからはフェルラ酸,そのほかにもバイオマスプラスチック,ビートの搾りかすでつくる食品(コロッケ),さらにはバイオガス,エタノール,バイオディーゼル燃料など,農業外の動きも網羅した。なお,第8巻には「下水汚泥,生ごみ,家畜糞尿の堆肥以外の活用例」(2002年追録)があり,下水汚泥によるセメントや燃料電池に関する報告もあるので,あわせてご覧いただきたい。

〈手軽な土のう堆肥・ミミズ糞堆肥〉

堆肥融合技術は本格派の堆肥づくりであるが,各家庭でできるもっと手軽な堆肥づくりも収録した。一つは,野菜づくりが大好きな主婦,門田幸代さんが考案した「土のう袋による堆肥づくり」(第7-(1)巻)。水切りができて空気の流通もよい土のう袋を利用した家庭生ごみの堆肥化技術。臭いの発生もなく失敗もないということで,この「カドタ式堆肥」はテレビや新聞で話題沸騰中。季節性を考慮した技術も詳細に公開されており,手軽だけれど米ぬかや土も活用した本格派である。もう一つは,ミミズを利用した堆肥づくり。ミミズのすばらしさの虜になった関野てる子氏(有・相模浄化サービス)に紹介してもらった。「ミミズ糞」(写真1)は市販されているが,1lが240円もする。高価なものだけに,家庭菜園好きには魅力的であろう。

写真1 ミミズコンポストでできた土は肥沃そのもの

地域づくりに市民農園や貸し農園などを構想している自治体にとっては,格好の情報となろう。

〈耕うん・播種・施肥を考える〉

◆「耕す」って何だったのだ?

大型の重量機械が圃場を走り回る現代の耕うん作業は,かつてとは様変わりした。今追録では,北海道畑作で一般的に行なわれている「プラウ反転耕起+ロータリ攪拌砕土」の耕うんを例に,それがいかに土の機能を破壊しているかを,相馬尅之氏(北海道大学)が「土壌間隙」をキーワードに追究している(第5-(1)巻)。土壌間隙とは,mmサイズの団粒間間隙(マクロ間隙)とμmサイズの団粒内間隙(ミクロ間隙)からなる土壌中の隙間のこと(図1)で,マクロ間隙は水はけと空気の侵入,ミクロ間隙は根が利用する水分を保持するの役割を担っている。その間隙がプラウ耕+ロータリ耕で潰されてしまい,水を通しにくい耕盤層を形成しているというのである。相馬氏は,その過程を詳細に追い,どう耕したらいいのかを提案する。一つは,「心土破砕」と「有材心破」。心土破砕の場合は,チゼルの走行速度を時速2~3kmとゆっくりにして亀裂をつくり,そこをマクロ間隙として機能させる。走行速度を時速4km以上にすると,せっかくできた間隙が塑性流動によって塞がるから要注意である。もう一つは,「Conservation Tillage」と呼ばれる,有機物投入と簡易耕を組み合わせた耕うん法で,投入した有機物によって間隙の形を維持させていく方法である。現代の耕うんを考える基本文献である。

◆水田ダイズ用,耕うん・播種機の開発

耕うんの目的は,発芽をよくして,作物の生育環境を整えることにある。しかし,梅雨時期の湿害,梅雨明け後の乾燥にさらされるダイズ栽培では,「耕うんすることでかえって発芽を悪くし,その後の生育を阻害する」例が多い。今追録では,国を挙げて取り組んだ大豆300A研究センターで開発された,土質別の耕うん・播種機を一挙収録した(第5-(1)巻)。表面にクラストを形成しやすいカオリナイト系土壌では「浅耕・同時作溝播種機」とか「不耕起播種作業機」のほうがよいとか,重粘土壌などモンモリロナイト系土壌でダウンカットロータリでは砕土が低下しやすい場合は「耕うん同時うね立て播種機」がよいとか,覆土の前に種子をしっかり鎮圧してからふんわり覆土する「覆土前鎮圧播種機」がよいとか,土質や圃場の条件に応じた耕し方と播種機を紹介している。今年のダイズ栽培成功に向けて,ぜひご一読いただきたい。簡単に改造できるものも多いのでぜひ挑戦していただきたい。

〈減農薬・減化学肥料―高品質栽培の実践技術〉

◆草で草を制す

草生栽培で注目されているナギナタガヤ。その効果を科学的に追究したのが第5-(2)巻の「ナギナタガヤによる草生栽培」(安川博之氏 京都府丹後農業研究所)である。有機物マルチとして長もちし,しかも品質(糖度)向上効果もあったという。

アレロパシー(他感作用)によって雑草を抑制する方法もある。第6-(2)巻の環境保全型施肥の項目に収録したのが「ジャガイモ-ヘアリーベッチを用いた減化学肥料・省除草剤栽培」(吉川省子氏 近畿中国四国農研センター)である。バーク堆肥1.5t/10a程度,化学肥料の窒素で5kg/10a程度の肥料効果があり,発生する雑草量は3分の1に抑えられたという。なおアレロパシーについては,今追録で,藤井義晴氏(農業環境技術研究所)に最新の研究成果をまとめてもらった(「アレロパシー物質と植物の検索」第2巻)。抗菌活性,抑草活性,殺線虫活性,成長促進活性などじつにおもしろい。

◆脱臭化メチルの新技術

今年から臭化メチルは基本的には使用できなくなった。これまで代替農薬が話題に上ってきたが,今追録では代替農薬にたよらない新しい視点の手法を収録した(第5-(1)巻)。原理的には電子レンジと同じ方法で行なわれる「マイクロ波による土壌消毒の試み」(谷脇憲氏 中央農業総合研究センター)。菌で菌を抑える方法として「菌類ウイルスを利用した果樹類紋羽病生物防除法の開発」(松本直幸氏 農業環境技術研究所),「内生細菌を基幹としたレタスビッグベイン病の総合防除」(相野公孝氏 兵庫県立農林水産技術総合センター),さらに,微生物群集の多様性による抑制を構想する「農耕地土壌の微生物群集の構造と動的安定性」(横山和成氏 北海道農業研究センター)。すでに各地で成果を上げている方法「転炉スラグの多量施用によるアブラナ科野菜根こぶ病の防除」(後藤逸男氏 東京農業大学,村上圭一氏 三重県科学技術振興センター)を収録。

◆リン酸減肥8割以上! 定植前リン酸苗施用法

劇的にリン酸の利用率を高めるのが「定植前リン酸苗施用法」(第6-(1)巻 渡邊和洋氏 中央農業総合研究センター)である。これは苗にリン酸塩水溶液を与えてから定植する方法だが,その削減率は,秋まきキャベツで80%,スイートコーンで90%以上! 枯渇すると騒がれる一方で,土壌への過剰蓄積が問題になっているリン酸だけに,大注目の記事である。

〈診断技術をさらに充実〉

◆機能性,硝酸塩減らしの最新情報

昨年の追録で新しく設けた「農産物品質診断」に,女子栄養大学の辻村卓氏に「五訂食品成分表数値の変遷と野菜栽培の関連」をまとめてもらった(第4巻)。また,注目される機能性成分について,その成分がもっている機能性と野菜や果樹の品目による違いなどを整理した「健康機能性成分」(第2巻 津志田藤二郎氏 食品総合研究所)も,直売所などでの野菜のアピールポイントに役立つはずである。

品質といえば,とくに葉菜類を中心とした硝酸塩含量を下げる技術が求められている。今追録では,「竹炭の施用によるホウレンソウの収量・品質の向上」(第2巻 安部聖氏 島根県農業技術センター)を収録。余分な窒素を吸着して体内の硝酸塩含量を下げ,収量もアップするという。身近な資材だけにぜひお試しください。

◆非破壊検査法,根と土壌の簡易調査法

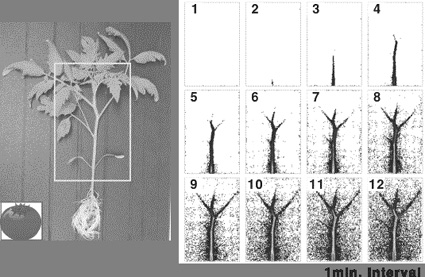

農産物品質診断(第4巻)では,非破壊計測手法を収録。光センサーに用いられている近赤外光による手法,堆肥の腐熟度を測定する微弱発光利用の手法,さらには体内の物質の分布や養分の移動を目でみることができるポジトロン・イメージング(写真2)など,計測手法の最前線を収録(松本氏ら 浜松ホトニクス,岩井万祐子氏 光産業創成大学院大学,片山信也氏 静岡県畜産試験場)。

写真2 トマトの根より[15O]-水を投与したときの動態イメージ

左図の枠内が計測範囲。右図は1分間隔の経時変化を示す

そのほか,これまでは時間と手間がかかっていた根の調査法について,電子レンジなどを用いた簡易調査法を収録(村上敏文氏 東北農研センター)。また,土壌診断では現場で簡単に土壌診断できる農大式簡易土壌診断キット「みどりくん」を収録(後藤逸男氏 前出)。簡単で安価。その場で土の状態を知るには大変便利である。

〈有機農業と有機農産物の現状〉

◆日本での有機農業の動向

1999年にJAS法の改正があり,2000年には有機農産物や有機加工食品の日本農林規格の告示,さらに2005年には有機飼料と有機畜産物の日本農林規格が告示されるなど,海外の動きにあわせた法改正がすすめられた。

当協会「ルーラル電子図書館」(http://lib.ruralnet.or.jp/)で健筆をふるっている西尾道徳氏(元筑波大学)は,第3巻に「世界の有機農業と日本の有機農産物の現状」を執筆。EUとアメリカと日本の姿勢を鋭く比較検討している。「食料・農業・農村基本計画」をひきながら,「農林水産省は有機農業を高付加価値農業として位置づけ,その環境保全の役割を重視していないといえる」と指摘している。驚くのは,わが国で流通している有機農産物のうち,国内で格付けされた比率は何と10%(2004年度)にすぎないこと。日本で流通している有機農産物は,わが国の食料と同様,まったく輸入に依存しているのである。「国が有機農産物と環境の安全性を確保するための生産基準のガイドラインを定め,有機農業団体が具体的な生産基準を策定するとともに,消費者に対して有機農業の環境保全効果を啓蒙して,生産者と消費者の環境保全に対する認識を向上させることが必要」「そのうえで,有機農業に対する補助金制度を日本でも導入することが必要」との指摘は,大いに議論すべき点だろう。

◆有機農業の落とし穴(1) 蓄積

昨年の追録で,渡辺和彦氏(東京農業大学)に,堆肥の多量施用を数年続けていると「マンガン欠乏」が発生することを報告してもらった(「有機物多量施用が引き起こすミネラル不足と病害虫被害」,第7-(1)巻)。今追録では,有機栽培を続けている圃場11か所の土壌の物理性・化学性・生物性を10年以上にわたって追い続けた瀧勝俊氏(愛知県農業総合試験場)の労作を収録した(第5-(1)巻)。生物性や物理性は良好になっているものの,「化学性については施用有機物中に高濃度で含有される成分が土壌中に蓄積」していくことを報告し,有機物の施用量について注意を喚起している。

では,施用量をどう決定するか? 今追録の西尾道徳氏の「堆肥の肥効率の検証」(第5-(1)巻)が大いに役立つ。とくに堆肥を連用する場合の肥効率の提案(表2)は,実践的である。ちなみに今追録では,施肥量を圃場の肥沃度にあわせて作業しながら自在に変更できる「精密施肥機」をとり上げている(第6-(1)巻)。多肥過ぎると批判が大きいチャ栽培に向けては,走行速度には関係なく散布量が一定になる「茶園用歩行型精密施肥機」(深山大介氏 野菜茶業研究所),「圃場肥沃度にあわせ作業中の施肥変更を可能にする精密施肥機」(西村洋 生研センター)など,過不足のない施肥量を実現する機械情報も収録した。

なお,「寒冷地稲作での豚糞ペレット堆肥の施用法」(第6-(1)巻 金田吉弘氏 秋田県立大学)では,施用による蓄積を考慮した施用法を提案。また,牛糞堆肥を利用して,コシヒカリ「奥久慈」ブランド米を確立している「奥久慈うまい米生産協議会」の取組みを第8巻に収録(寺沼昇氏 茨城県土浦農業改良普及センター)。堆肥を使うと食味が落ちるという神話を,みごとにひっくりかえしてくれている。

◆有機農業の落とし穴(2) 病原菌汚染

また,堆肥施用による不安のひとつに堆肥を介した抗生物質耐性細菌の汚染がある。実際のところどうなのか? 小橋有里氏(筑波大学)は,豚糞堆肥を毎年4t/10aずつ10年間以上連用した圃場では,まったく施していない圃場に比べて全細菌数が約20~30倍,抗生物質耐性細菌は10倍と報告。その対策にもふれてもらった(第7-(1)巻「家畜糞堆肥中の抗生物質耐性菌とその影響」)。

今後,堆肥がさらに広域流通し,広く使われていくことを考えると,この問題はリスク管理を構築するうえでも重要であろう。なお,第7-(1)巻にはこれまで「堆肥施用と病原菌汚染」(染谷孝氏,井上興一氏 佐賀大学),「超高温・好気発酵法による新コンポスト化技術」(金澤晋二郎氏 九州大学)も収録されている。あわせてご覧いただきたい。

*

このほかにも今追録は,「バラ・要素欠乏症,要素過剰症」(第4巻 毛利幸喜氏 愛媛県農業試験場),代かき水による汚染回避技術として,第6-(1)巻に「不耕起,無代かき,移植前湛水深の抑制による代かき濁水の排出削減」(原田久富美氏 秋田県農業試験場),「石膏資材施用による水稲代かき時期の濁水発生軽減」(柴原藤善氏 滋賀県農業技術振興センター)など盛りだくさんである。