伝え継ぐ日本の家庭料理

- トップ>

- web限定3

炊きこみご飯 おにぎり

本書では、各地の炊きこみご飯と混ぜご飯、おにぎりを集めました。主食といわれる米ですが、全国的に十分に食べられるようになったのはようやく昭和35年前後のこと。それまでは麦や雑穀、野菜やいもで増量した「かてめし」を食べることも多かったのです。本書でも、里芋やむかごを入れたご飯が紹介されていますが、すでに当時は増量のための「かてめし」から地域の農産物を味わうご飯に変わりつつあります。また、季節の魚介はご飯にすることで、うま味たっぷりの旬の味を家族皆で楽しむことができます。具だくさんのご飯はそれだけでおかずはいりません。大人数のもてなしの際にも便利でした。ご飯そのものは淡泊なので、どんな食材とも味とも調和し、各地に季節ごとの具入りご飯が伝えられています。 粘りけのある日本のご飯はまとまりやすく、弥生時代からおにぎり状のご飯はありました。本書では田植えの小昼(間食)や田の神へのお供え、山仕事や遠足の弁当などでつくられた、多彩なおにぎりと葉っぱで包むご飯を紹介します。

どんぶり・雑炊・おこわ

本書では、ご飯におかずをのせたどんぶり、汁の多い具をかけたぶっかけ、かゆと雑炊、きりたんぽや五平もちなどの半つきのご飯、赤飯やおこわをまとめました(*)。

香ばしく焼いた魚をのせたり、うま味たっぷりの貝の煮汁や粘りの強いとろろなどをかけることで、ご飯がたくさん食べられます。洋食風のどんぶりや、するめやさば缶を具にしたカレーライスもつくられました。うるち米の半つきご飯は、収穫祝いにたっぷり食べるごちそうで、ごまやえごま、くるみなどコクのある種実と味噌・醤油の味つけが食欲をそそります。少ない米でお腹を満たすおかゆや雑炊には、毎日でも食べ飽きない茶がゆも、いろいろな具を入れたハレの日の雑炊もあります。もち米のおこわは冠婚葬祭や年中行事に欠かせません。赤飯だけでなく白や黒や黄色に具だくさんおこわと、色とりどりです。ご飯の食べ方の多様性を見渡すことができる1冊になりました。

すし ちらしずし・巻きずし・押しずし など

お米をたっぷり使うすしは、昔からハレの日のごちそうです。その形、具、すし飯の味は風土で異なります。具に個性が表われるのり巻き、フナやモロコなどの川魚のすし、酢じめの魚や山菜をのせた押しずし、一尾丸ごとから焼き鯖、そぼろまで多彩な鯖ずしなど、さまざまなすしのレシピが掲載されます。 電子書籍で読む

そば・うどん・粉もの

全国のそばやうどん、そうめんに、すいとんやだんご汁などの料理を集めました。全国で白米のご飯が十分食べられるようになったのは昭和30年代で、それまでは小麦やそば、雑穀やいもが主食の中で大きなウエイトを占めていました。さまざまな材料を粉にして練ることで、幅広の麺もやわらかいだんごも自由自在。風味が自慢の地元のそば、コシを引き出した地粉の手打ちうどん、地域性のあるつけだれやだしで食べるそうめん、とろみがおいしいほうとうやだご汁、つるっとした食感のたかきびだんご、ほのかな甘さのさつまいもの麺など多彩です。素材の多様さと味つけや具材のバリエーションから、土地の産物や歴史と結びついた麺や粉もの料理が生まれ、地域の味への愛着が形成されてきました。

昭和の半ば頃は、麺類が家庭で手打ちするものから乾麺やゆで麺を購入するものへ変化する過渡期にあたるようです。手づくりの形は変わっていきますが、各地でなじんだ味は、米の補いという役割から離れても伝えられてきています。

汁もの

全国の汁ものを集めました。「一汁一菜」「一汁三菜」などの言葉があるように、おかずの数は変わっても、ご飯と汁もののセットは日本の食事の基本になっています。土地ごと、季節ごとの材料を使い、汁ものはいつも食卓にありました(*)。

魚の汁は、身はもちろんアラや内臓も豪快に煮こんで深い旨みを味わいます。かにをすりつぶしたり、いかの墨を加えた汁もあります。小さめの魚や小骨の多い魚は、たたいてすり身にするひと手間で、老若男女がおいしく食べられる汁になります。

あさつきやあおさの汁は春を告げる香りです。夏にはきゅうりやなすにごまを加えた汁で元気になり、秋冬はれんこんや里芋などでとろみのついた汁が体を芯から温めます。酒粕を加えた粕汁や、大豆をすりつぶした呉汁は汁自体が濃厚な滋養食です。くじらや鶏、豚や山羊もごちそうの汁になりました。ハレの日のだんごの汁もあれば、いもや雑穀のだんごで汁の実を増やした日常の汁もあり、家々の数だけ「わが家の汁」がつくられています。

魚のおかず いわし・さば など

いわしやさばなど大衆魚と呼ばれた魚や、ぶりやかつお、さんま、とびうおなど日本近海を回遊し各地でとれる魚です。また、多様な小魚や小えびを食べる料理、魚種を限定せずにそのときとれる魚でつくる鍋や揚げ物、すり身加工品といった食べ方も全国でみられます。そしていかとたこは、世界でも日本人がいちばん食べるといわれるほど親しまれてきました。

広島の小いわしの刺身は、何度も冷水で洗うことで身が引き締まり臭みがとれます。福井のさばのへしこは、10カ月以上もぬかに漬けて濃厚なかつお節のようなうま味と香りを生み出します。山形の夏いかのくるみ和えは、出始めの小さないかだからこそおいしい、ワタも墨も丸ごと煮る料理です。おなじみの魚にこんな食べ方があったのか、と思うかもしれません。魚離れがいわれる昨今ですが、つくってみたいと思う料理がきっとあるでしょう。

WEB限定

魚のだんご

宮城県

WEB限定

いわしの卯の花漬け

茨城県

WEB限定

里芋といかの煮物

富山県

WEB限定

じゃがいもといかの煮物

福井県

WEB限定

わたじょっから

三重県

WEB限定

にしん漬け

京都府

WEB限定

白いかの刺身

鳥取県

WEB限定

えびのかき揚げ

山口県

魚のおかず地魚・貝・川魚など

本書では、比較的限定された地域で親しまれてきた〝地魚〟とでもいうべき魚を集めました(*)。漁場は真水と海水が混ざる河口、干潟や岩場、海底や深海など多様で、それぞれの環境に適応した魚や貝が棲んでいます。地元では当たり前でも、他県では聞いたこともないものがたくさんあるでしょう。 鮭とたらは北・東日本では重要な魚で、捨てるところなく食べ尽くす料理が伝えられています。かれいのように一般的な魚も、とりわけ好む地域があり、ご当地自慢の料理として登場します。水田稲作と結びつき、古くから利用されてきた鯉やふなや川えびなど淡水魚類の料理も収めました。日本の水産物利用の豊かさがわかります。ただ、田んぼや川、湖の環境が変わり、なかなか手に入らない魚も多くなっています。海でも記録的な不漁が続いたり、原発事故の影響で使いにくくなっているものもあります。ここに記録した料理が、100年後もつくられ食べられていることを願ってやみません。

WEB限定

どぶ汁

福島県

WEB限定

たらの子つけ

石川県

WEB限定

赤次《あかじ》の煮つけ

福島県

WEB限定

鯉のから揚げ

茨城県

WEB限定

塩鮭の粕煮

長野県

WEB限定

ふな味噌

愛知県

WEB限定

てっちり

大阪府

WEB限定

赤がれいの子まぶり

鳥取県

WEB限定

くちぞこの煮つけ

佐賀県

WEB限定

煮ふたし

佐賀県

WEB限定

はぜの煮つけ

佐賀県

WEB限定

揚げわらすぼ

佐賀県

肉・豆腐・麩のおかず

肉や卵など魚介類以外の動物性たんぱく質の食品と、豆腐や麩などの植物性たんぱく質の食品を使った料理91品を取り上げました。昭和35年にほぼ2:1だった魚介類と肉・卵類の摂取比率が、45年には1:1と、急速に肉・卵の消費が増えましたが、庶民の感覚としてはまだまだ貴重品だった時代の料理です。

自宅でさばいた鶏はみんなで囲む鍋になり、豚や牛、羊や馬やくじらは地域ごとの産業や伝統と関連しながら皮や内臓も余すことなく食べられてきました。いのししや蜂の子、イナゴなど、とって食べる獣や虫の料理は、他の生命をいただいて生きる営みを改めて思い出させてくれるようです。 ゆでてかたくしめた豆腐を主役にした煮物は、ボリュームたっぷりの主菜、ごちそうです。加工品である凍り豆腐や副産物であるおからも含めて、食卓での豆腐の存在感は今よりもずっと大きいものでした。

野菜のおかず 春から夏

春から夏にかけて旬を迎える野菜や山菜を使ったおかずを集めました。

秋田では、残雪をかきわけて早春を告げるふきのとうを味噌と混ぜます。高知では磯の小石の間からギザギザとした葉をのぞかせる浜あざみを揚げます。他にもくさぎ、うこぎ、つわぶきなど、ほろ苦さとシャキシャキとした食感に春を感じます。たけのこもいろいろな種類が各地で食べられてきました。たくさんとれる山菜やたけのこを煮たり干したり塩漬けにしたりと、春は保存食づくりに大忙しの時期でもあります。

夏になると、なすやきゅうり、冬瓜、へちまやにがうりといった野菜が次々にとれます。山形の「だし」、長野の「やたら」のように生の野菜を刻むだけでさっぱりと食べる料理と、煮たり炒めたりしてかさを減らし、たっぷりと食べる料理が登場します。ずいきはシャキシャキとした歯ごたえと酢の味つけが凉やかです。酢味噌の「ぬた」や甘酢、辛子酢味噌、山椒やみょうがやしそなどを使ったさわやかな味つけの料理が各地で伝わってきました。

WEB限定

旬の野菜の煮物

埼玉県

WEB限定

なすの揚げ浸し

埼玉県

WEB限定

くさぎと打ち豆の煮つけ

富山県

WEB限定

太きゅうりのあんかけ

石川県

WEB限定

つるまめの煮物

石川県

WEB限定

なすの田楽

京都府

WEB限定

冬瓜の炊いたん

京都府

WEB限定

きごしょうの炊いたん

京都府

WEB限定

ふきの青煮

大阪府

WEB限定

ずいきと薄揚げの煮物

大阪府

WEB限定

なすと揚げのたいたん

奈良県

WEB限定

ずいきの煮物

奈良県

WEB限定

きゃらぶき

岡山県

WEB限定

ぜんまいと油揚げの炒め煮

徳島県

WEB限定

シブインブシー

沖縄県

WEB限定

いたどりの炒め煮

奈良県

WEB限定

赤ずいきの酢の物

富山県

野菜のおかず 秋から冬

秋から冬によく食べられてきた野菜類のおかずを集めました。山菜や果菜が主役の春夏を過ぎ、根菜や葉物、木の実などが旬を迎える時季です。なかでも、大根が主役のおかずがもっとも多く、冒頭から28品続きます。塩もみに煮物、炒り煮になますと、見ていて飽きません。この時季の大根は寒さに耐えるために糖度を上げてよく太るので甘くみずみずしく、どんな食べ方にもなじむようです。甘さや旨みが増して独特の風味の干し大根も、冬の乾燥と寒さがあってこそのおいしさです。日本の大根はヨーロッパやアメリカ大陸まで分布している仲間の中でもひときわ大きく、『古事記』『日本書紀』の昔から「おおね」と呼ばれて親しまれてきました。そんな歴史を感じさせる多彩な食べ方です。

大根同様に地中で養分を蓄えるごぼうやれんこん、寒さで甘く肉厚になる葉物、次世代のために油やでんぷんが詰まった木の実などを利用して、実りに感謝し冬を越していく料理がつくられてきました。

WEB限定

平良《たいら》かぶの煮物

秋田県

WEB限定

大根煮

新潟県

WEB限定

柿なます

山口県

WEB限定

煮なます

熊本県

WEB限定

切り干し大根とじゃこの煮物

埼玉県

WEB限定

みの干し大根の煮物

新潟県

WEB限定

切り干し大根と薄揚げの煮物

大阪府

WEB限定

水菜の辛子和え

京都府

WEB限定

いもがらの炒め煮

栃木県

WEB限定

なっつ

秋田県

WEB限定

どんこの含め煮

大分県

WEB限定

かき和えなます

新潟県

WEB限定

れんこんのかば焼き

茨城県

WEB限定

煮しめ

秋田県

WEB限定

ぬっぺ汁

茨城県

WEB限定

酢むつかれ

茨城県

WEB限定

煮こじ

長野県

WEB限定

のっぺい

福井県

WEB限定

きんちん

鳥取県

WEB限定

のっぺい

山口県

WEB限定

けんちゃん

徳島県

WEB限定

ぐる煮

高知県

WEB限定

ぬっぺ

佐賀県

WEB限定

あいまぜ

富山県

いも・豆・海藻のおかず

いもや豆、海藻を使ったおかずを集めました。保存がきき、いつも台所にあってさまざまに利用されてきた、地味ながらも日本の食を支えてきた食材です。じゃがいもやさつまいも、里芋は煮たり焼いたり揚げたりするだけでなく、すりおろしてだんごやとろみづけにしたり、皮つきで煮てまるごと食べたりと、まったく無駄にしません。そのままでは食べられないこんにゃくいもからこんにゃくをつくる技も、家々で受け継がれていました。

田んぼの畔で自家用に栽培されていた大豆は、味噌や豆腐だけでなく、常備菜の煮豆やひたし豆になりました。いんげん豆は甘煮にすることが多く、そら豆も干して保存し、一年を通じて食べました。大豆が育ちにくい土地では落花生が煮豆や鉄火味噌になりました。

昆布を食べると髪の毛が黒くなるとか、毎月8のつく日にあらめを食べると病気予防になるなど、海藻は体調を整える食べものとして好まれました。寒天やえご、いぎすなどでつくる寄せ物は、手間をかけたハレの日の料理です。

WEB限定

田楽

熊本県

WEB限定

打ち豆入り煮物

福島県

WEB限定

べっこう

富山県

WEB限定

じゃがいものコロコロ揚げ煮

山梨県

WEB限定

ころいもの煮っころがし

岐阜県

WEB限定

さつまいもの天ぷら

山口県

WEB限定

里芋の煮っころがし

岐阜県

WEB限定

田芋ディンガク

沖縄県

WEB限定

煮豆

埼玉県

WEB限定

ひたし豆

長野県

WEB限定

五目豆

大阪府

WEB限定

揚げ大豆の味噌がらめ

岡山県

WEB限定

落花生味噌

栃木県

WEB限定

ジーマーミ豆腐

沖縄県

WEB限定

あんばやし

富山県

WEB限定

こんにゃくの白和え

兵庫県

WEB限定

刺身こんにゃく

鳥取県

WEB限定

こんにゃくの刺身

山口県

WEB限定

茎わかめの煮物

兵庫県

WEB限定

いぎす

大分県

WEB限定

モーイ豆腐

沖縄県

WEB限定

スヌイの酢の物

沖縄県

WEB限定

じんだ

富山県

WEB限定

あらめ煮

山形県

WEB限定

いも串

茨城県

米のおやつともち

もちのいろいろな食べ方(*)と、米でつくる多彩なおやつを集めました。

神々しい真っ白なもちは何よりのごちそうで、あんや納豆など、工夫をこらした味つけでお腹いっぱい食べました。米の粉でつくるだんごやちまきは節句や行事の際の楽しみで、べこ(牛)やうずまきのような模様や、葉っぱで巻いた形も美しいものです。ぼたもちなど米粒の形が残る半づきもちは、粒のときよりもちもち感が増して、ごちそうに感じます。

日本人は「もちもち」が大好きですが、本書に集められたもちやだんごの「もちもち」の度合いには大きな幅があります。もち米は粘りを強くし、うるち米は歯切れをよくし、二つを混ぜることで強弱さまざまな弾力が生まれます。さらに、いもやよもぎや栃の実など、地域の産物を加えることで多彩な食感と味がつくられてきました。いずれも、米を無駄なくおいしく食べるための工夫の積み重ねです。残りご飯を使ったおやつや、米を甘味にかえる水あめや甘酒も本書で紹介します。

WEB限定

ねぐされもち

岐阜県

WEB限定

なべっこだんご

青森県

WEB限定

甘酒

秋田県

WEB限定

かまぶく

秋田県

WEB限定

ちまき

福島県

WEB限定

草もち

埼玉県

WEB限定

重ねるぼたもち

千葉県

WEB限定

やせうま

新潟県

WEB限定

いもぼたもち

福井県

WEB限定

からすみ

長野県

WEB限定

くるみおはぎ

長野県

WEB限定

よもぎもち

岐阜県

WEB限定

いがまんじゅう

愛知県

WEB限定

おこしもの

愛知県

WEB限定

月見だんご

大阪府

WEB限定

よもぎだんご

奈良県

WEB限定

がっぱらもち

青森県

WEB限定

米粉まんじゅう

栃木県

WEB限定

いもちゃのこ

栃木県

WEB限定

めし焼きもち

埼玉県

WEB限定

こねつけ

長野県

WEB限定

しこしこだんご

三重県

WEB限定

おやき

鳥取県

WEB限定

干しもち

青森県

WEB限定

凍みもち

宮城県

WEB限定

干しもち

秋田県

WEB限定

かきもち

福井県

WEB限定

菱もち

山梨県

WEB限定

ぼろもち

岐阜県

WEB限定

のしもち

大阪府

WEB限定

かいもち

山口県

WEB限定

柿のもち

徳島県

WEB限定

かきもち

熊本県

WEB限定

黒豆もち

岡山県

小麦・いも・豆のおやつ

小麦やいも、豆、そばなどの雑穀と果物や木の実などを使ったおやつ89品を取り上げました。おやつといっても小昼、小昼飯などと呼ばれた労働の合間の間食が多く、埼玉や東京のたらし焼き、熊本のいきなりだんごのように、手早くつくってすぐ食べられ、腹持ちすることが大切でした。一方で、農休みやお盆、十五夜といった節目には、群馬の炭酸まんじゅう、神奈川や山梨の酒まんじゅうといった、いつもより手のかかるおやつもつくりました。いもや果物や砂糖の甘みがうれしいもの、味噌や醤油が香ばしく焦げて食欲をそそるもの。そんなおやつをほおばりながら、おしゃべりするひとときが楽しみでした。 北海道のどったらもちは、ゆでたじゃがいもを冷ましてキチッキチッと音がするまですりつぶすと、もちのように粘ります。岐阜のみょうがぼちは、仕上がりがかたくなるので生地はこねすぎないようにします。甘い白い粉がつくように干し方を工夫する静岡の干しいもや鳥取の干し柿など、素材の特性をよく知り利用する術が、地域ごとに伝えられてきました。

WEB限定

ぶどう液

山梨県

WEB限定

かますもち

青森県

WEB限定

ゆでまんじゅう

茨城県

WEB限定

炭酸まんじゅう

埼玉県

WEB限定

ねじり菓子

山梨県

WEB限定

かま焼き

鳥取県

WEB限定

焼きだご

熊本県

WEB限定

里芋だんご

熊本県

WEB限定

ヒラヤーチー

沖縄県

WEB限定

串もち

青森県

WEB限定

へいだご

石川県

WEB限定

いりこ

石川県

WEB限定

豆腐巻き

秋田県

WEB限定

いももち

茨城県

WEB限定

さつまいも粉だんご

埼玉県

WEB限定

きんこ

三重県

WEB限定

干し柿

山梨県

WEB限定

しょうが糖

山梨県

WEB限定

しょうがのてんもんとう

千葉県

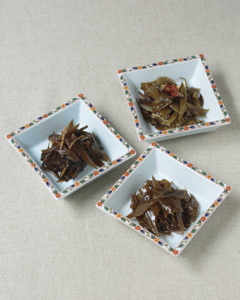

漬物・佃煮・なめ味噌

各地の漬物や佃煮、味噌やなめ味噌を集めました。かつては、たくさんとれた旬のものを食べつなぐ大切な保存食でした。今は新たな役割が期待されます。

大根や赤かぶ、さまざまな地方品種が今に伝わる菜っぱ類の漬物は、冬を越すために食べ続けているうちに発酵が進み、すっぱくなると煮たり炒めたりして最後まで食べます。乳酸菌がつくり出す自然のすっぱさです。季節の野菜を手軽に食べられるぬか漬けや麹床の一種である三五八漬けも、発酵の力で生野菜にはない風味やおいしさを加えます。

味噌やなめ味噌も発酵食です。米や麦や大豆に麹が加わり、複雑なうま味や甘さが生まれます。山椒や小魚などの季節を感じさせる佃煮の中には、かつてよりもうす味で素材の風味や色味を生かすつくり方に変わりながら受け継がれるものもあります。それ自体でお腹を満たすものではなくても、そのおいしさでご飯の供に欠かせない食卓の名脇役として、これからも折々につくり味わっていきたいものです。

WEB限定

ねじ干し大根のはりはり漬け

岡山県

WEB限定

なた漬け

秋田県

WEB限定

梅干し

茨城県

WEB限定

メロンの醤油漬け

茨城県

WEB限定

味噌漬け

秋田県

WEB限定

くき漬け

三重県

WEB限定

はぜの甘露煮

千葉県

WEB限定

わかさぎの佃煮

山梨県

WEB限定

実山椒の佃煮

大阪府

WEB限定

にんにく味噌

青森県

WEB限定

おひしょ

茨城県

WEB限定

ふぐの子の粕漬け

新潟県

WEB限定

山椒味噌

山梨県

WEB限定

唐辛子味噌

兵庫県

WEB限定

豚味噌

鹿児島県

年取りと正月の料理

新しい年を迎える節目に準備される料理を集めました。かつては日没を一日の変わり目とする考え方があり、大晦日の夕食に年取りのごちそうを用意する地域もあります。新潟では大晦日には早めに入浴をすませて新しい服に着替え、玄関の鍵をかけ、家族だけで年取り料理を厳かに味わい(p88)、大分では年取りには家族や親戚一同が集まり、刺身や焼き物、煮物、鍋などの料理をたっぷり用意して食事をしました(p102)。

元日の朝を迎えると、地域ごと家ごとにさまざまな雑煮を祝い(食べ)ました。具の少ないシンプルな雑煮では、もちが神聖なものに見えてきます。具だくさんな雑煮からは山海の幸をそろえた喜びが伝わってきます。なれずしやあらめ巻き、落花生の煮豆など、正月料理もところ変わればじつに多彩です。一つひとつの食材に健康長寿や豊年満作のいわれがある伝統的な正月料理には、この一年も誰もが無事で過ごせるようにと願う気持ちを、時代を越え場所を越えて伝える力があるようです。

WEB限定

七福なます

埼玉県

WEB限定

かぶらずし

富山県

WEB限定

あいまぜ

石川県

WEB限定

雑煮

石川県

WEB限定

れんぼ

福井県

WEB限定

雑煮

岐阜県

WEB限定

正月の料理

大阪府

WEB限定

にらみいわし

佐賀県

四季の行事食

年末年始以外で、各地のさまざまな行事でつくられる料理を集めました(*)。季節ごとに家族の無病息災を願う節分や夏祭り、子どもの成長を願う節句があります。農作業の進みに合わせ、田植えがすめば秋の豊作を祈り、刈り取りが終われば収穫に感謝する行事をします。暦とは別に、誕生や成人、結婚や長寿の祝い、あるいは年忌といったご先祖様も含めた人生の節目の行事もあります。これらの行事の度に人々は集まって祝ったり偲んだりす るものでした。その場のために旬のものを使い、あるいは大事に保存しておいた山菜や乾物など、その年のできのよい食材を奮発してごちそうをつくります。共同で調理をしたり、家々の味を持ち寄ったりと、地域の味が伝承される機会にもなりました。昆布巻きをちょうどよい強さで縛る加減、照りよく煮上げるこつや、膳や大皿にもてなしの気持ちをこめる盛りつけ方などは、一緒につくって食べる経験の中で受け継がれてきました。