農業技術大系・土壌施肥編 2003年版(追録第14号)

●食品の国際規格を決める国際機関「コーデックス委員会」で検討中の安全基準案に揺れるカドミウムほか,重金属汚染・農薬汚染とその回避策を徹底追跡! また,これまでの「施肥で病害虫を抑制する」研究成果を一挙掲載。話題のケイ酸や苦土,土壌診断・生育診断に基づくじょうずな使い方など,研究成果と実例をたっぷりお届けします。

(1)カドミウムほか,重金属汚染の実態と回避策。世界的な動向の最新情報も含めて追録。

(2)施肥で病害虫を抑える研究成果を収録。養分の土壌中での動態,作物体内での生理的役割,病理学的な面からの追跡!

(3)話題の苦土施肥を,土―施肥―作物とつないで明らかに。現場で続々と成果を上げている農家実践例も収録。

(4)海外で問題になっている堆肥による病原菌汚染……家畜糞堆肥など有機物の安全性,効果的な活用法!

「食」の安全を保証し,おいしくて栄養豊かな農産物をつくり,届ける 土と施肥の情報満載!

〈カドミウム汚染を巡って〉

◆農水省のカドミ調査のショック

「カドミウム汚染,12品目で国際基準案超す オクラ,大豆なども――農水省調査」(毎日新聞2002年12月3日東京朝刊」)。

昨年の暮れ,各新聞紙上にカドミ汚染の見出しが踊った。1995年以降,農水省が分析してきた国産農水産物73品目4万2,219点のカドミニウム濃度の結果が発表されたからであった(コメについては1999年にすでに公表済み)。コーデックスで検討されている国際安全基準案を超えたものが,コメでは検査対象の3.3%,ダイズでは462点のうち77点(16.7%),オクラでは136点のうち34点(25%)にのぼっていた。これまで,わが国にはコメ以外の農産物中カドミウムの規制値はまったく存在しなかっただけに,農水省は「検出されたカドミウムは直ちに健康に影響がある濃度ではないが,国際的な基準検討状況を踏まえながら今後の対応策を検討したい」とコメントしたが,消費者の間に波紋を呼んだ。

◆汚染の実態を土の側から追う

カドミウムに代表される重金属汚染の実態はどうなっているのか? 世界的な視野も含めて,わが国の実態に迫ったのが,今追録で収録した樋口太重氏(独・農業環境技術研究所)の記事「土壌への重金属負荷と安全性の課題」である(第3巻)。

日本での農業生産資材などの農業生産資材などの重金属規制は「食品衛生法」「土壌汚染防止法」「水質汚濁防止法」「肥料取締法」によって行なわれている。下表に示したのがその規制値である。最近,新聞にたびたび登場するコーデックス委員会で検討されているカドミウム基準値案は次頁の表のとおりである。日本人のカドミウムの最大の摂取源であるコメを見ると,「土壌汚染防止法」では「玄米中1mg/kg未満」となっているが,コーデックスでは「精米中0.2mg/kg以下」。精米中とはいえ,コーデックスの「0.2mg以下」は,わが国の「食品衛生法」の規制値の5分の1と,大変厳しい。現実には0.4mg以上のコメは全量政府買上げとなっており市場には出回らないことになっているが,消費者の不安は消えない。

現在,「土壌汚染防止法」による土壌汚染の指定地域は,カドミウム6,110ha,銅1,250ha,ヒ素160haとなっており,指定された地域では水稲栽培はいっさいできなくなり,客土などの対策事業が講じられている。樋口氏は,そうした指定地区を除けば,「他国と比較してそれほど大きな値ではない」し,「この15年間,土壌中の濃度は大きく変動しないか,やや減少傾向」だという。問題は,有機性廃棄物による圃場への重金属の持込みを抑制しながら,有機物のメリットを生かす技術,作物への吸収を抑制する栽培技術をつくり出すこと。樋口氏が集めた,下水汚泥,し尿汚泥,食品汚泥,家畜糞堆肥,リン鉱石などに含まれる重金属のデータは大いに参考になるはずである。

ちなみに西尾道徳氏(筑波大学)は,「EUでの土壌への養分投入規制の動向」(第3巻)のなかで,スウェーデンの「肥料税」にふれている。これは,リン鉱石を原料とするリン酸肥料中のカドミウム含量が一定値を超えたものには課税するというもの。EUはこの課税方式を全体に拡大する方向で検討されているという。

◆対策はあるのか?

カドミウム低減化技術だが,今のところ,カドミウムの土壌汚染を除去する技術としては,「客土」が唯一の実用技術とされている。今回の追録には間に合わなかったが,水稲では次のようなカドミウム吸収抑制のための基本技術が追求されている。

(1)カドミウムが吸収されにくい土壌環境つくり

土壌のpHを高めることによって,カドミウムを土壌中のリン酸などと結合させ,植物が根から吸収しにくい状態にする。この点については,今追録で加藤直人氏が「軽量気泡コンクリート粉末肥料」(第7‐(1)巻)のなかで,「10a当たり2.5t施用し,土壌のpHを7以上に調整する方法が有効」と述べている。また,吸収量が増える稲穂の出る前後3週間,田んぼを深水にして土壌を酸素不足の状態(還元状態)にし,カドミウムを土壌中の硫黄と結合させて根から吸収されにくい状態にする。

(2)カドミウムの吸収量の低い品種の選抜・育成

(3)カドミウムを吸収しやすい植物を選抜・育種して栽培し,土壌中からカドミウムを回収する

これらの研究成果については,まとまり次第収録していく予定である。

コーデックスでは,野菜類にもカドミウム0.2mg/kg以下という規制値が定められている。軟弱野菜での施肥とカドミウム吸収の関係を追跡したのが,松山稔氏(兵庫県立農林水産技術総合セ)である。松山氏は,塩素を含んだ肥料や用水を避けるよう指摘している(第3巻)。

〈追跡!「苦土」積極施肥〉

苦土(マグネシウム)入りの肥料が増えてきている。農家の間では,「これまでどんな資材を施しても変化がなかった作物が,苦土を施すことで変わった!」と話題にのぼっている。なぜか? それを明らかにすべく,今追録では,苦土について徹底的に追跡した。

◆苦土の働き最新研究収録

中野明正氏(独・農研機構野菜茶業研)は,「養分動態に関する根圏の反応とその制御」(第2巻)で,苦土について興味ある知見を提供している。中野氏が着目したのはアルミニウム(Al)と苦土の関係である。Alは酸性条件下で作物の根に障害を与えることが知られている。その害を緩和するのが有機酸であるが,Mgの添加によってダイズの根からのクエン酸の放出量がCaに比べて圧倒的に多くなっている(次頁の図)。つまり,Mgを施用することでAlによる根への障害を減らし,作物は健全に育つというのである。このほか,根圏で起こっている作物の養分吸収に関係するさまざまな興味ある現象を紹介しているので,ぜひご一読いただきたい。

苦土肥料の側から作物との関係を追求したのが,藤原俊六郎氏(神奈川農総研)による「苦土(マグネシウム)肥料」(改訂,第7‐(1)巻)である。マグネシウムが葉緑素の中心元素であり,生育の必須元素であることは周知の事実だが,そのほかにも,植物体内の酵素の成分であり,糖やリン酸の代謝に関与したり,体内での糖質の転流や脂質の生成,果樹の糖度向上,採油植物の油脂生産向上に働く。また根の有機酸分泌を促し,土壌中の難溶性リン酸を可溶化して作物吸収を促すとも指摘している。

苦土肥料のおもしろいところは,他の肥料養分との関係である。藤原氏は「土壌中で苦土は,カリや石灰と拮抗的に働き,リン酸やケイ酸とは協調的に働くため,土壌中ではこれらの養分バランスが重要」と指摘する。養分吸収量試験,土質や野菜の種類別にMgとK2O飽和度の試験から,黒ボク土での野菜の交換塩基の適正範囲は,苦土飽和度8~16%,カリ飽和度2~10%としている。

◆苦土積極施肥による施肥改善

そうした成果を現場の施肥指導に生かしているのが,民間コンサルタントの武田健氏((株)AML経営研究所所属)である。武田氏は「武田方式 診断と改善」(第4巻)で,(1)物理性改善(土の仮比重0.97~1.0に。良質堆肥施用),(2)化学性改善(土の塩基飽和度80%に。そして石灰:苦土:カリ=5:2:1),(3)作物の生育診断の3つの柱を据えて施肥改善指導を行なう。物理性の改善を基本に置き,施肥は塩基バランスにこだわる。その手法の詳細は記事を見ていただくこととして,その成果がすばらしい。今追録で,武田式に取り組んだ,青森県北津軽郡鶴田町のリンゴ栽培農家須郷陸奥雄氏と,和歌山県御坊市のピーマン栽培農家小森勉氏をとり上げている(第8巻)。

須郷氏の場合,仮比重が0.77と軽い土であったため,少量の良質堆肥とともに,CEC増強をねらって比重の高いゼオライトを併用。そして,塩基飽和度を石灰5:苦土2:カリ1にあわせるべく,過剰の石灰は無施用として,苦土とカリを積極施肥。苦土の積極施用が過剰に蓄積されていたリン酸の効果を引き出したようで,葉が生き生きとし始め,玉伸び・着色が急激によくなっている。収量も10a当たり4.7t(ふじ)と地域の平均収量を5割ほど上回り,現在,有機・減農薬による地域ぐるみの出荷の取組みが進んでいる。

小森氏はピーマンの促成長期どり作型で,単価の高い冬の収量の安定と秀品率向上を狙っての施肥改善であった。土壌診断をもとにした改善の手順は須郷氏と同様だが,小森氏の場合は塩基飽和度が129.6%と高く,石灰とリン酸過剰。そこでとった方法が,塩基飽和度はじっくり改善しながら,ともかく現状の塩基飽和度のまま,施肥によって石灰5:苦土2:カリ1にバランスをとる方法である。この施肥改善に取り組んでからというもの毎年の収量も10a当たり17tを維持し,冬場の収量・品質ともに安定している。

施肥改善の原理はすっきりしている。試してみてはどうだろう。

〈施肥で病害虫を抑える〉

追録11号で大きな話題を呼んだケイ素による「無機元素による全身獲得抵抗性誘導」(渡辺和彦ら,兵庫県中央農技セ)だが,その後2回の世界学会を経てさらに新しい段階を迎えた。今追録では,同グループによる「作物の病害虫抵抗力への肥料の関与とその機作」(第2巻)で,病原菌侵入時に,その部分に特異的にケイ素が集積してくる決定的な写真とともに,最新の情報を収録。また,この記事は,ケイ酸以外についても肥料の成分が作物の病害虫抵抗性にどのような影響を与えているのかを,世界中のこれまでの研究成果をもとに,作物―病原菌・害虫―文献の内容―出典などを網羅した労作である。引用文献もがっちりとつけられており,施肥によって病害虫を抑止したいという人には格好の記事である。

ケイ酸の植物体内での生理作用については,高橋英一氏(元京都大学)に「ケイ酸」の全面改訂をお願いした。ケイ酸吸収の仕組みの最新研究成果とともに,病害虫や倒伏に対する抵抗性の付与,受光態勢の改善により米粒のタンパク質含量を低下させることから,食味向上を目指す「低タンパク米」生産にも役立つと報告している。

〈環境保全型農業への新情報〉

◆除草剤の水田系外流出低減技術

溶脱された農薬や肥料による地下水汚染とともに大きな問題となっているのが,水田からの農薬の系外流出,つまり表面流出による河川水の汚染である。この問題に対して,今追録(第3巻)で水田の排水口の位置の変更「水田に施用された農薬の流出実態と軽減対策」(沼辺明博 北海道環境科学研究セ)と,籾がら成形炭粉末による農薬吸着「籾がら成形炭粉末による農薬の水田系外流出削減」(高木和広 独・農業環境技術研究所)の2つの研究を収録した。

沼辺氏は,次頁の上図のように排水口を給水口のすぐ近くにつけるだけで農薬の流出量は従来の30分の1になると試算している。休耕田とつなぐだけでも流出量は半減するという。

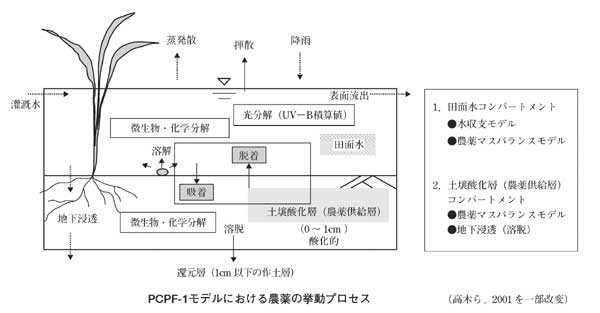

高木氏は,次頁の下図のような農業の挙動プロセスに関するPCPF - 1モデルを作成し,農薬の吸着・脱着を問題にした。籾がらを棒状に成形して炭にし,それを粉にしたものを水田に散布するという方法である。籾がらはケイ酸含量が高く重い。つまり,田面に沈んで流れ出しにくい。そこがミソである。この炭が農薬を吸着するため,水田からの流出を軽減し,しかも効果を持続させる。

農薬量を半減させても効果が持続するとなれば,さらに環境への負荷は少なくなる。

また,地下水汚染軽減技術として,雁野勝宣氏(独・農研機構野菜茶業研)に「うね表面硬化法による窒素溶脱制御技術」(第3巻),その実際として生駒泰基氏(独・農研機構野菜茶業研)にイモ類と軟弱野菜での技術を収録。地下への肥料の流亡軽減はもちろん,発芽が揃い,品質向上にも結びつく。そのほか,坂口雅己氏(道南農試)にはリアルタイム栄養診断を活用して,ハウス夏秋どりトマトの施肥量を3分の1に減らした手法と,現場事例を紹介してもらった(第4巻,第8巻)。

◆堆肥からの病原菌が作物を汚染!?

家畜糞や食品残渣などの有機物の施用がすすめられているが,一方でO157騒動以来,食品衛生の側から問題視されているのが家畜糞尿からの病原菌汚染である。これについては農業の側からの研究がほとんどなく,イギリスとアメリカを中心に研究が進んでいる。「生野菜が危ない!」といったヒステリックな声が挙がる前に,今追録で染谷孝・井上興一氏(佐賀大学)に,野菜への汚染の可能性,土壌への汚染の分析,堆肥製造技術によって汚染は防げることを,世界の研究成果を集めて分析してもらった(第7‐(1)巻「堆肥施用と病原菌汚染」)。

つくり方によっては病原菌の温床となる堆肥だけに,有機物循環を実現するうえで注目しておきたい。

*

そのほか,ミネラル野菜で注目を集める「中嶋農法」(エーザイ生科研)の土壌診断と施肥技術(第4巻),亜鉛,銅,ニッケルなどの重金属の動態と役割,他感作用(アレロパシー),ホウレンソウの硝酸・シュウ酸含量低下対策など,最新情報盛りだくさんである。